Union des Comores : une presse démunie

Censure, menaces et intimidations. Aux Comores, les arrestations de journalistes sont très fréquentes. Les médias publics peinent à être rentables. Leur dépendance totale vis-à-vis des subventions de l'État limite leur capacité à critiquer le régime en place, fragilisant ainsi leur liberté d’expression. Du point de vue des médias privés, la réalité est caractérisée par une forte précarité financière, avec une lutte constante pour maintenir des niveaux de rémunération, suffisants pour leurs journalistes. Le pays occupe la 75e place dans le classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporter Sans Frontière. La constitution comorienne de 2001 protège la liberté d'expression et de la presse. Malgré les législations, les autorités font subir aux journalistes des pressions.

Sur l'île de la Grande Comore, où le pouvoir est centralisé, les périodes électorales sont particulièrement tendues pour les professionnels des médias. Récemment, la troisième réélection, en janvier 2024, de l'ancien officier putschiste Azali Assoumani, également président de l’Union Africaine, a provoqué de nombreuses arrestations arbitraires de journalistes, dans le pays. L'opposition a contesté ces résultats et l’a accusé d'avoir manipulé le processus électoral.

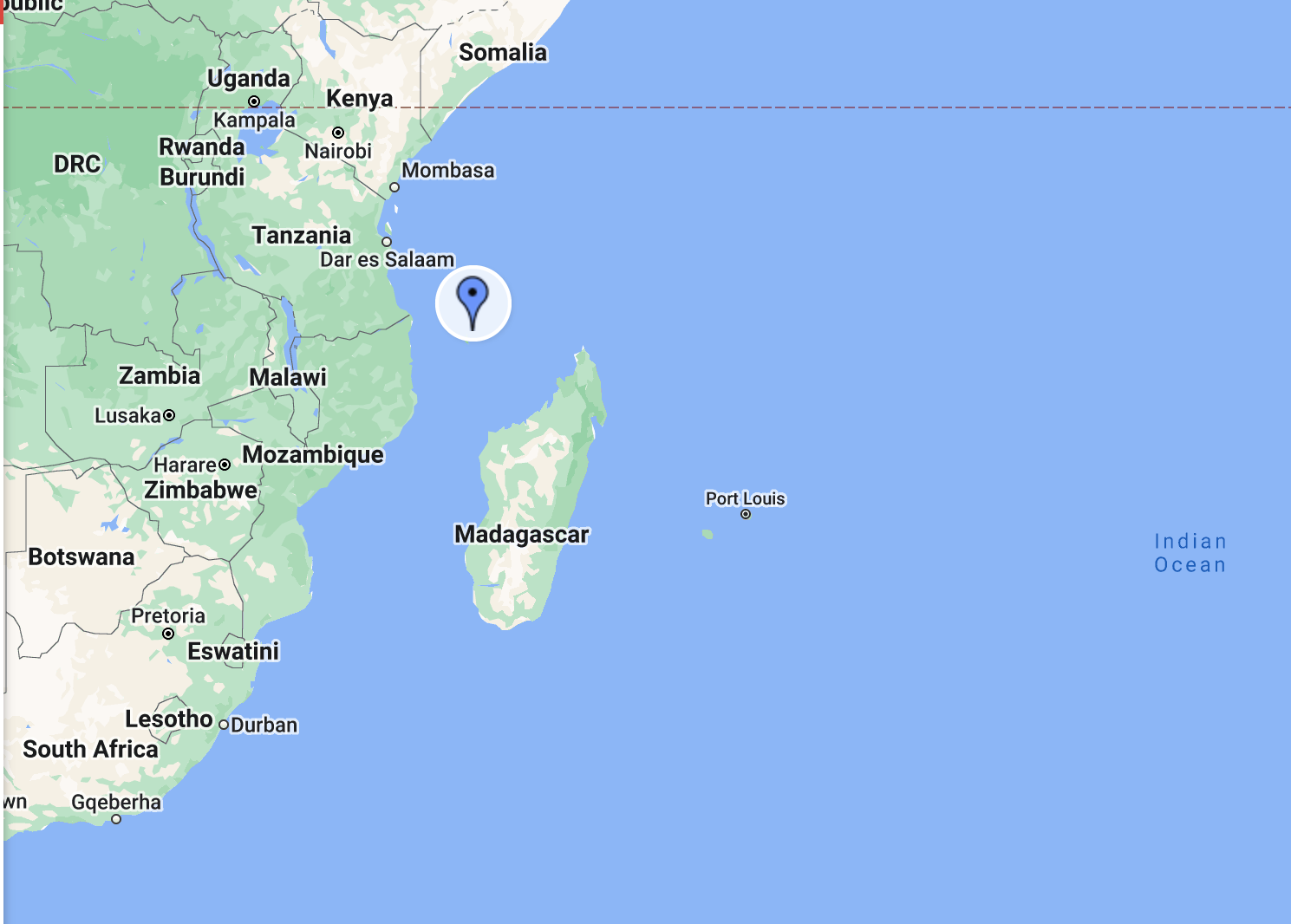

L’Union des Comores, plus communèment connues sous le nom des Comores (En comorien : Komori et Udzima wa Komori, en arabe : جزر القَمَر (Juzur al Qamar), est un État indépendant situé à l’extrémité nord du canal du Mozambique, au large de la côte orientale de l’Afrique de l’Est, dans l'océan Indien. L'Union est composée de trois îles : Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Sa capitale est Moroni et les langues officielles du pays sont le comorien (shikomor), l’arabe et le français. Sur le plan monétaire, le franc comorien (KMF) constitue la monnaie nationale du pays.

Un croisement des civilisations

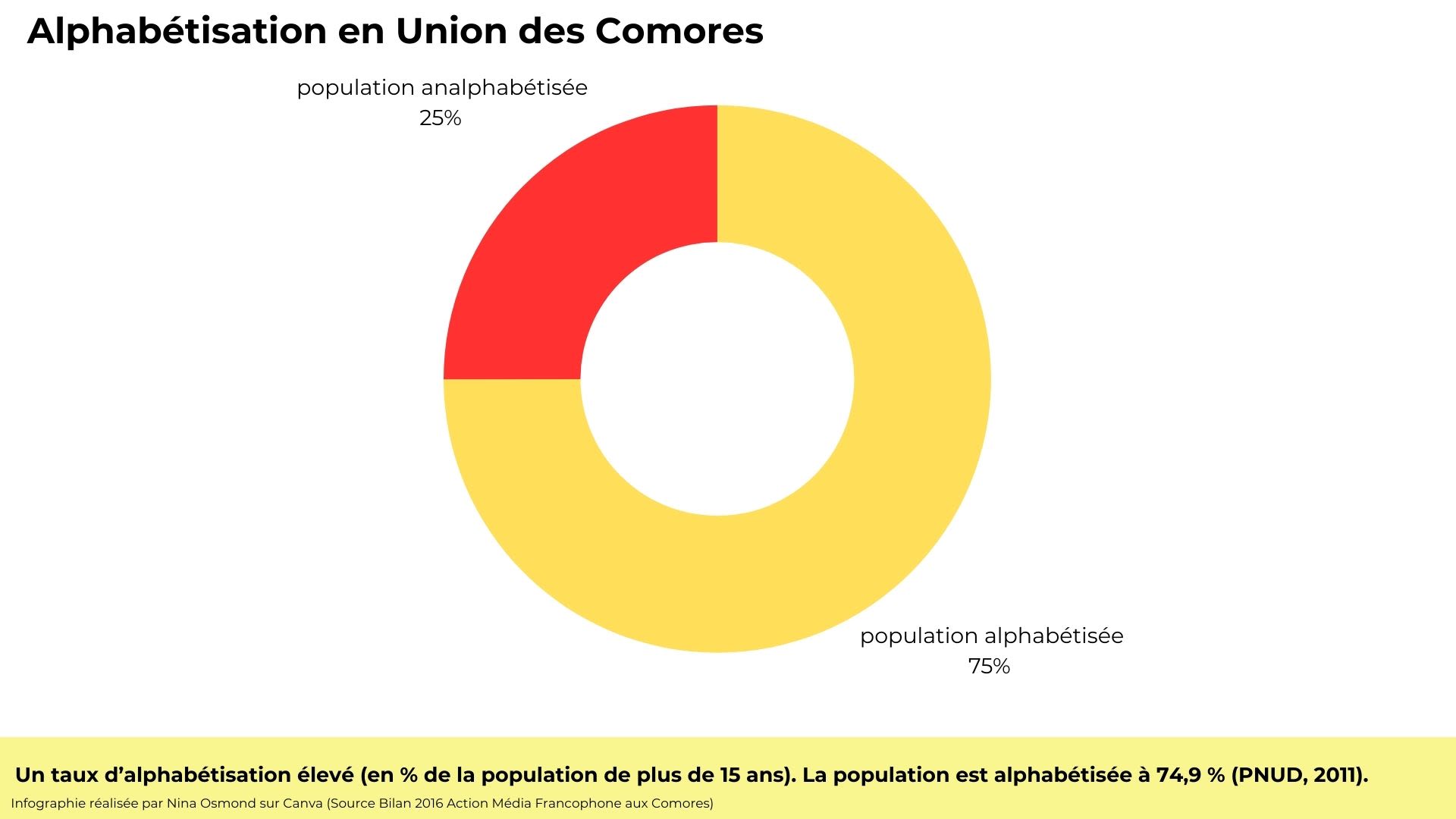

Avec 836 774 habitants en 2022 et 465 habitants par km², les Comores sont densément peuplées. La population est jeune puisque 53 % d'entre eux ont moins de 20 ans. Selon les Nations Unies, le taux d'alphabétisation dans le pays était de 74,9 % en 2011, avec une forte disparité entre femme et homme. Pour comprendre l’histoire des Comores, il est important de s’intéresser aux multiples peuplements ayant vécu dans l’archipel, situé dans le canal du Mozambique. Cette histoire est marquée par des premiers peuplements swahilis, imprégnés d’une culture bantoue et originaire de la côte orientale de l’Afrique. Ces populations ont été rejointes au cours du VIIIe siècle par l’empire Perse (Iran), puis omanais. Les premiers contacts avec les peuples européens remontent, quant à eux, au début du XVIe siècle, avec d’abord l’arrivée des navigateurs portugais, puis français. La population comorienne est, de ce fait, conçue à partir du métissage des populations d’origine africaine, bantoue, arabe et austronésienne. Malgré cette histoire partagée à travers tout l'archipel, des distinctions entre les différentes îles restent à noter.

Tensions avec l'Île de Mayotte

D'un point de vue géographique et culturel, Mayotte est directement liée à l'archipel des Comores. Cependant, depuis son choix lors d'un référendum d'autodétermination organisé par la France, l'île est devenue un territoire français. Cette séparation de l'archipel a été contestée par les Nations Unies et le gouvernement comorien, qui maintient sa revendication de souveraineté sur Mayotte. Il est crucial de souligner que Mayotte joue un rôle stratégique pour la France, puisqu' elle est située à la jonction de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, sur une route majeure du commerce mondial. 80% du pétrole mondial en provenance des pays du Golfe passe par le canal du Mozambique, ce qui confère à Mayotte une importance géostratégique significative.

Par Nafida ABDILLAH

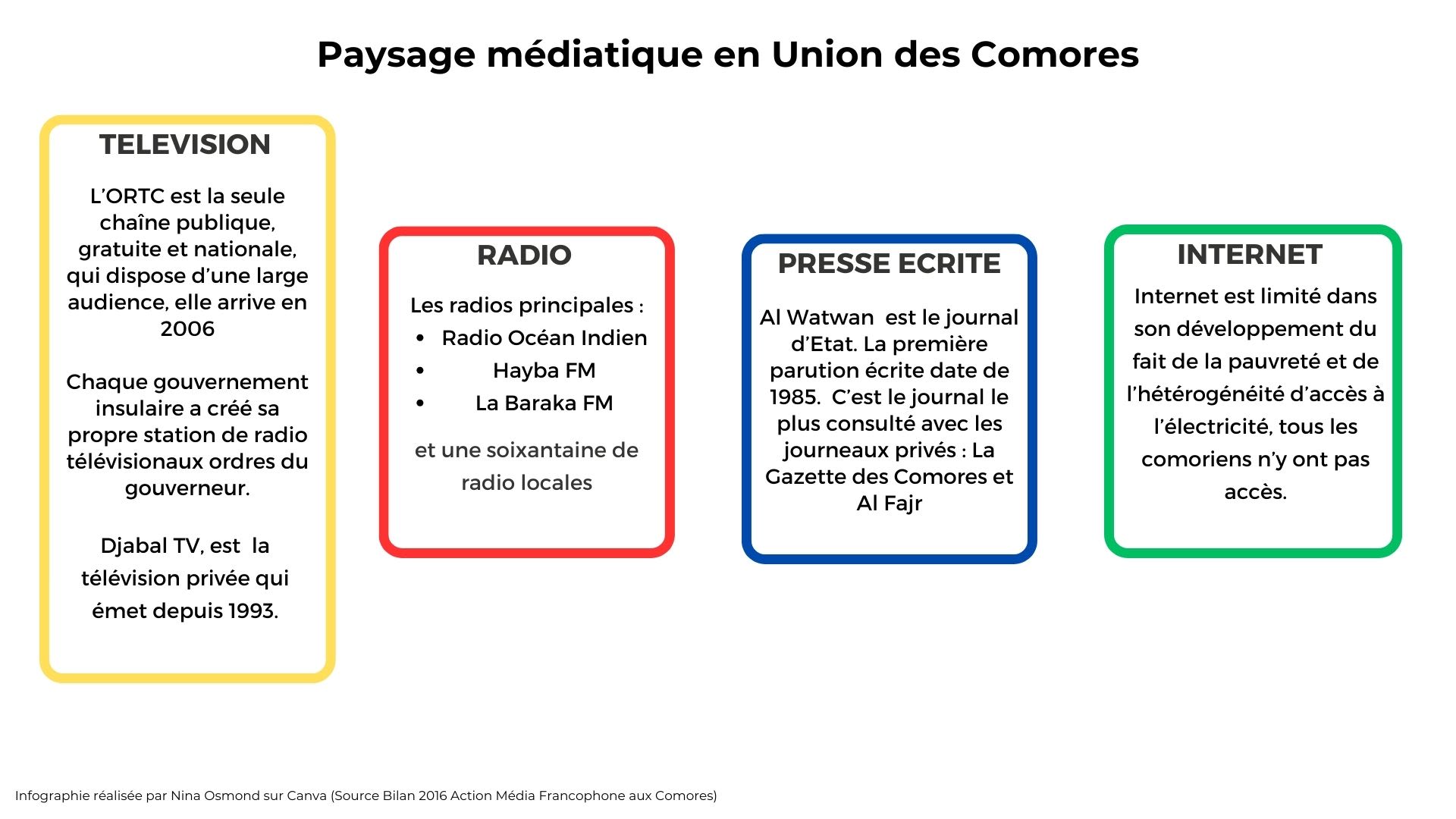

Comment les Comoriens s’informent-ils ?

Parmi les six personnes interrogées, une grande majorité d’entre elles, sont réticentes à la neutralité des journalistes et privilégient de s'informer via les réseaux sociaux.

Par Laura Khil et Romane Passet

Pour comprendre comment les comoriens s’informent, nous avons interrogé six personnes : trois femmes et trois hommes, pour la parité. Certains résident aux Comores, d’autres en France. La majorité des personnes interrogées affirment ne pas avoir confiance en ce que les journalistes disent dans les médias, et se dirigent davantage vers les réseaux sociaux afin d’obtenir des informations légitimes.

Le manque de confiance des Comoriens envers les médias

C’est en 2005 que la première chaîne de télévision nommée ORTC (simple radio jusqu’ici) voit le jour aux Comores. Avant cette date, L’Union des Comores était le seul pays africain à ne disposer d’aucune chaîne de télévision. Nazrati Mbéchézi, étudiante en droit, vit aux Comores. Celle-ci s’informe principalement via ORTC. Pourtant, elle est consciente que l’information produite par les médias nationaux manque de neutralité et est influencée par l’État. “La chaîne ORTC et les médias nationaux ne sont pas du tout indépendants.” affirme t-elle. Selon Said Mohamed Cheikh, douanier aux Comores, de nombreux journalistes comoriens ne vérifient pas leurs sources. “J’ai beaucoup de doutes à propos des journalistes comoriens. Ils parlent n’importe où, n’importe comment en disant n’importe quoi, sans avoir une information fiable,” explique t-il.

Le poids des réseaux sociaux dans le paysage médiatique comorien

Les nombreuses coupures d’électricité l'empêchent de regarder la chaîne ORTC. Anlia Ali est restauratrice aux Comores. Cette dernière s’informe uniquement via les réseaux sociaux. “Nous avons souvent des problèmes d'électricité aux Comores. Je préfère donc suivre les actualités sur Facebook.” dit-elle. Fatima Halimata, étudiante aux Comores suit, elle aussi, l’actualité via les réseaux sociaux. Anlia Ali : “Abdallah Agua nous rapporte des faits réels contrairement au journaliste Nono, qui présente une vision assez utopique des Comores. Abdallah Agua a un accès privilégié à l’information : il est en contact direct avec le palais présidentiel”, explique-t-elle. Un avis partagé par Said Mohamed Cheikh : “On peut dire qu’Abdallah Agua est toujours l'opposant principal du gouvernement. Il dit des choses secrètes. Parfois on se demande : comment il connait ça ?” Soidroudine Abdillah, retraité et président de l’association comorienne U.D.M.I.H à Marseille, fait également confiance à ce dernier : “Je m’informe sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook FM. C’est un média qui a été créé par Abdallah Agua, un journaliste connu qui a travaillé partout : à l’ORTC, La Baraka FM… qui a embauché ses propres journalistes”, raconte-t-il. Dans son combat pour une information indépendante du gouvernement comorien, Abdallah Agua a subi de nombreuses arrestations.

L’emprise de l’État sur les médias aux Comores :

" Un climat liberticide pour la presse ", alertent des journalistes

Par Nina Osmond

La constitution de 2001 protège la liberté de la presse aux Comores. Depuis 17 ans, la charte déontologique de Hamramba a été adoptée. Pourtant, des journalistes comoriens déplorent une "autocensure permanente" à cause de pressions politiques.

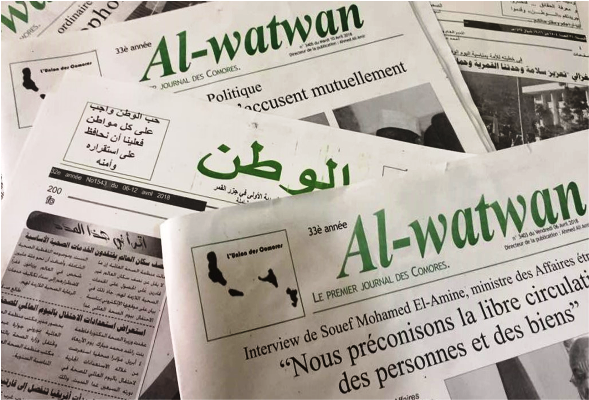

Il en est tristement convaincu, "depuis 2016, le contexte politique embastille la presse." Le journaliste Kamal’Eddine Saindou, membre du Centre national de la presse et de l’audiovisuel comorien (CNPAC), déplore un enrôlement politique et économique des médias. En 2016, le colonel Azali Assoumani avait remporté les présidentielles, il a été réélu le 14 janvier 2024 pour son quatrième mandat. Les médias publics comoriens, le journal Al-Watwan et l'entreprise nationale de radiotélévision ORTC ont une dépendance financière totale au gouvernement. Cette liaison rend "l’exercice d’un journalisme libre difficile", affirme Kamal’Eddine Saindou. Même si les textes de loi décrivent un contexte de liberté de la presse, pour Kamal’Eddine Saindo, la mise en œuvre est limitée.

Presse et pouvoir, intimement liés

Selon Abdou Issouf*, journaliste d’Al-Watwan et anciennement reporter à l’ORTC, "les médias publics sont utilisés comme vitrine du pouvoir." Leurs directeurs sont nommés par décrets présidentiels, ils "doivent prêter allégeance aux intérêts du gouvernement" assure le reporter. Le secrétaire de rédaction, désigné par le directeur recevrait selon le journaliste, des directives pour "filtrer tout ce qui est nuisible à l’image de l'État, tel un mercenaire."

Certains termes utilisés ou la formulation du titre pourraient empêcher la publication d’un article s’ils "posent un problème au pouvoir", juge le reporter. Parfois, l’article serait modifié pour "arrondir la critique" témoigne Abdou Issouf* et il pourrait y avoir censure complète.

Abdillah Saandi Kemba, secrétaire de rédaction à Al-Watwan, estime que la 75e place dans le classement de la liberté de la presse "n’est pas une si mauvaise place" , par rapport à d’autres pays voisins. Il reconnaît qu’il "faut être redevable" vis-à-vis de l'État dans son journal. Mais il souligne que "seulement 2 ou 3% des articles sont censurés" , quand il n’y a pas la parole officielle de représentée. On ne peut pas parler du président sans une intervention du porte-parole du gouvernement, illustre-t-il. "En tant que média officiel, uniquement des articles équilibrés" doivent être publiés, atteste Abdillah Saandi Kemba. Selon Abdou Issouf*, ce que le secrétaire de rédaction appelle un article équilibré est "un article qui comporte un avis en faveur du gouvernement et éventuellement un regard de l’opposition."

Alw Abdou Moustoifa, reporter à Al-Watwan, correspondant à Reuters, à El Pais et à Mayotte Hebdo, s’est vu refuser de publier à Al-Watwan un article sur une controverse impliquant le président. "On doit chercher des interlocuteurs du gouvernement, on ne peut pas interviewer qui on veut", déplore-t-il. Avant les élections présidentielles, il avait fait un article sur le congé présidentiel obligatoire, non respecté, d’une durée de 75 heures avant la publication de la liste définitive. Cette entorse législative avait divisé la communauté des juristes. Pour espérer une publication, Alw Abdou Moustoifa analyse qu’il lui aurait fallu "un entretien avec un juriste complaisant avec le pouvoir."

L’islam sunnite est la religion de 98% de la population comorienne, c’est aussi celle du Président Azali Assoumani. "Il est impossible de traiter et de critiquer des institutions religieuses", confie le secrétaire de rédaction d’Al-Watwan. Des sujets décriés par les mœurs comme l’alcool ou la prostitution sont à proscrire. "La religion et la culture ont un fort impact" dans la liberté d'expression, constate-t-il.

Abdillah Saandi Kemba admet que les articles en faveur du gouvernement sont plus nombreux dans le journal Al-Watwan, mais que la critique est possible si elle est faite habilement, "c’est comme si on marchait sur des œufs" ajoute-t-il. Les informations gouvernementales représentent 60 à 70% du journal. Le secrétaire de rédaction travaille à la création "d’un guide" pour expliquer aux jeunes journalistes de sa rédaction "quels termes il ne faut pas utiliser et quels sujets il ne faut pas traiter, pour les protéger" de répercussions judiciaires et financières. Mais pour lui, le problème n’est pas dans la censure, mais dans l’autocensure. "Ici, on a peur de dire les choses parce qu’on a peur de voir notre carrière se briser ", confie-t-il.

Mariata Moussa, ancienne rédactrice en chef d’Al-Watwan, secrétaire générale du Centre national de Formation des journalistes aux Comores et présidente de l'Action Média Francophone déplore " un élan de liberté mis à mal. "

Kamal Ali, journaliste représentant du Centre national de la presse et de l'audiovisuel et formateur au Centre national de Formation des journalistes aux Comores, rapporte les raisons qui positionnent les Comores 75e dans le classement mondial de la liberté de la presse de RSF.

Alw Abdou Moustoifa, journaliste à Al-Watwan, correspondant à Reuters, à El Pais et à Mayotte Hebdo, raconte les dérives et les progressions dans la couverture médiatique des élections présidentielles.

Abdillah Saandi Kemba, secrétaire de rédaction à Al-Watwan décrit un environnement où l'autocensure et la censure pèsent sur la liberté de la presse.

"L’autocensure permanente" en prévention de la censure

Les six journalistes interrogés s’accordent sur un fait : "l’autocensure est permanente." Mariata Moussa, ancienne rédactrice en chef d’Al-Watwan et secrétaire générale du CNPAC s’insurge que "beaucoup de journalistes se livrent à l'autocensure par peur d'être inquiétés, d'être interpellés et placés en détention. Il y a des intimidations qu'on rencontre au quotidien dans l'exercice de notre travail. Et ça, c'est grave pour la liberté de la presse", déclare-t-elle. Pour Alw Abdou Moustoifa, l’autocensure permet d’être publié : "si on ne se soumet pas à ce qui est attendu, nos papiers peuvent ne pas sortir." Il n’y a pas d’interdictions systématiques établies dans les rédactions, mais Abdillah Saandi Kemba signale "qu’une fois l’article publié, les autorités peuvent protester s’il ne convient pas."

L’intimidation des journalistes peut passer par des courriers du ministre de l’Intérieur, témoigne Kamal Saindou. Si un article déplait, "il faut se soumettre ou se démettre", résume le coordinateur du CNPAC. Les désapprobations de l’État ne sont pas toujours rapportées officiellement, expose le reporter d’Al-Watwan Abdou Issouf*, elles peuvent être "transmises par des personnes commissionnées."

Sanctions judiciaires et financières

La pression des autorités politiques peut conclure à des répercussions judiciaires, plus de la moitié des journalistes sollicités en ont fait l’expérience : suspension d’emploi, interpellation, garde à vue ou emprisonnement. Mariata Moussa, révoltée, ne supporte pas l’idée "qu’ à tout moment les forces de l'ordre peuvent poursuivre des journalistes parce qu’ils exercent leur métier." En tant que secrétaire générale, elle plaide au nom du CNPAC pour la lutte contre la pénalisation des délits de presse : "Le jour où on obtiendra la dépénalisation du délit de presse, ça sera un pas vers la liberté d’expression et de la liberté de la presse", promet-elle. Le correspondant à Reuters, Alw abdou Moustoifa, certifie que les ponctions et rétentions de salaires sont courantes à l’ORTC et à Al-Watwan pour sanctionner des journalistes qui ont déplu au gouvernement. Son confrère Abdou Issouf*, indique que "les journalistes ont conscience de cette pression financière." La Gazette, un journal privé, voit ses publicités gouvernementales disparaître s’il produit un article "chaud", raconte-t-il. Or "la presse libre est économiquement faible", regrette Kamal Saindou, coordinateur du CNPAC. "La précarité amène les journalistes à céder à la tentation de recevoir de l’argent contre une couverture médiatique complaisante" , déplore-t-il.

Au-delà des ponctions de salaire, le pouvoir public peut donner des consignes de licenciement d’un journaliste, soutient Abdou Issouf*. "Ce n’est pas dans les textes de loi, mais ça se fait", reconnaît avec dépit le rédacteur d’Al-Watwan. Il raconte que le ministre du Sport avait demandé le départ d’un de ses confrères après la publication d’un article sur la gestion des athlètes et du dossier pour les Jeux olympiques. En réaction, le directeur du journal a congédié le journaliste pendant deux mois pour que "son nom n’apparaisse plus dans le journal, le temps de calmer le ministre", précise Abdou Issouf*.

Des “petits gestes démocratiques” en périodes électorales

Kamal Ali, représentant du CNPAC porte un regard critique sur la couverture médiatique des dernières élections en janvier 2024. Il y voit "des petits gestes démocratiques", mais il identifie "quelques dérapages des médias publics" et des "manquements à propos du temps d’antenne". Au contraire, Abdou Issouf* soutient que le gouvernement tenait à ce que l’opposition s’exprime dans les médias d'État. Il analyse cette stratégie comme "une arme de l’autorité pour brandir le fait que toutes les règles sont respectées."

Un journaliste rapporte que le président de la commission électorale nationale aurait refusé l’accès de certains médias au Palais des peuples où le décompte des bulletins avait lieu. Ce ne serait pas le seul manquement à la liberté de la presse qui aurait marqué la fin de ces périodes électorales. Alw Abdou Moustoifa relate des "coupures d’électricité volontaires de l'État" la veille et le jour de la diffusion des résultats pour "museler la couverture médiatique des manifestations", afin de "limiter l’encouragement à des protestations citoyennes." Le correspondant à Reuters assimile ces évènements à une atteinte à la liberté d’informer. Son confrère Abdillah Saandi Kemba souligne qu’il n’y a jamais eu d’article sur les fonds de la présidence, il doute que cela puisse être possible dans le contexte politique actuel.

Le syndicat national des journalistes et le CNPAC ont pour objectif de promouvoir la liberté de la presse. "Tant qu'il n'y en aura pas, on ne peut pas dire qu'on exerce le travail de journaliste", assène Mariata Moussa.

Si le gouvernement comorien imprègne les médias, ce n'est pas le seul Etat à brimer la liberté de la presse dans ce pays insulaire.

Abdou Issouf* journaliste à Al-Watwan voulant témoigner sous anonymat

Médias aux Comores : les conséquences d’une collaboration internationale sur l’information

Par Mathilde GEORGES

Depuis leur indépendance en 1975, les Comores ont multiplié des liens diplomatiques forts avec de grandes puissances, interférant parfois avec le travail journalistique.

“Le statut de journaliste est précaire aux Comores” indique Alw Abdou Moustoifa, reporter à Al Watwan et correspondant Reuters, El Pais, Mayotte Hebdo. “Il n’y a pas de salaires de base pour les journalistes professionnelles salariés sauf à l’ORTC-TV et Al-Watwan, les médias publics.” Ils sont financés par le gouvernement comorien. “L’État a promis d'octroyer des aides, mais il n’a pas tenu ses paroles.” affirme-t-il. “Cette instabilité économique de la presse a causé la disparition de certains petits médias privés.” N’ayant aucun financement, les médias indépendants doivent compter sur la vente de journaux pour s’auto-suffire. La tradition orale des Comores explique le développement de médias sur les réseaux sociaux plutôt qu’au format papier.

Des subventions extérieures

Selon Abdou Issouf, journaliste à Al Watwan, “le format papier survit parce que les Nations Unis, l’Union Européenne et quelques sociétés privées ont un abonnement annuel”. L’État subventionne tout le reste, mais malgré ça, le financement “permet une faible rémunération des journalistes des médias publics.” affirme-t-il. Mais d’autres financements perturbent le modèle économique de la presse aux Comores. “La Chine octroie des aides financières à l’ORTC et Al-Watwan.” selon Alw Abdou Moustoifa. Un financement qui interfère avec le travail journalistique.

Chamsoudine Said Mhadji est journaliste chargé de la couverture diplomatique au sein de Al Watwan depuis 5 ans. “Il m'est déjà arrivé d'être corrigé par mon rédacteur en chef pour avoir abordé la Chine de manière critique, car elle est l'un de nos principaux financeurs. Suite à ce rappel à l'ordre, mon article a été largement retravaillé, perdant près de 60% de son contenu.”, explique-t-il.

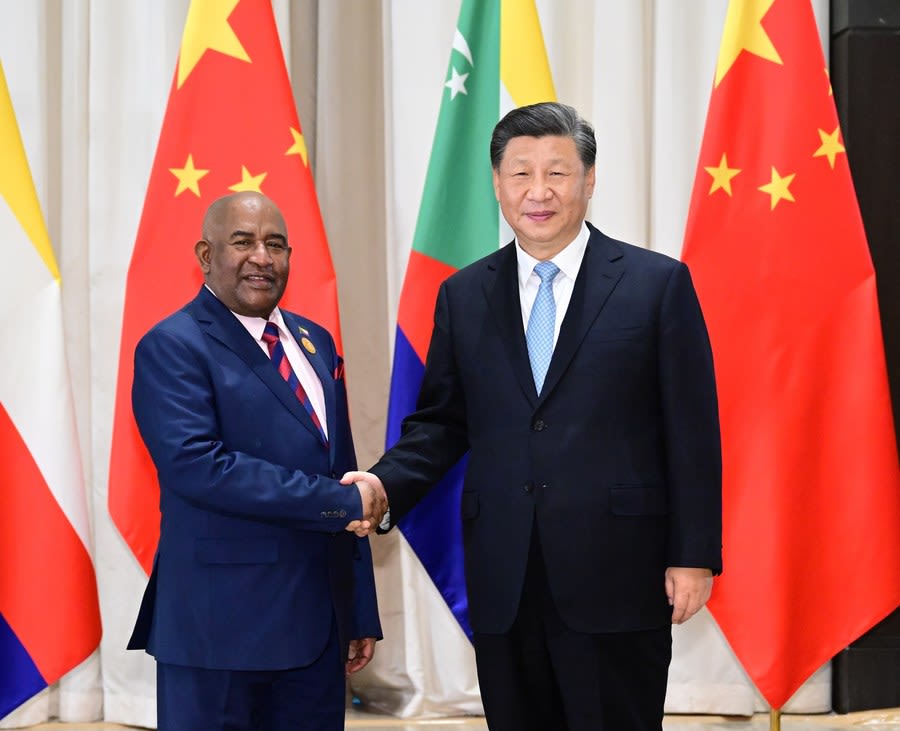

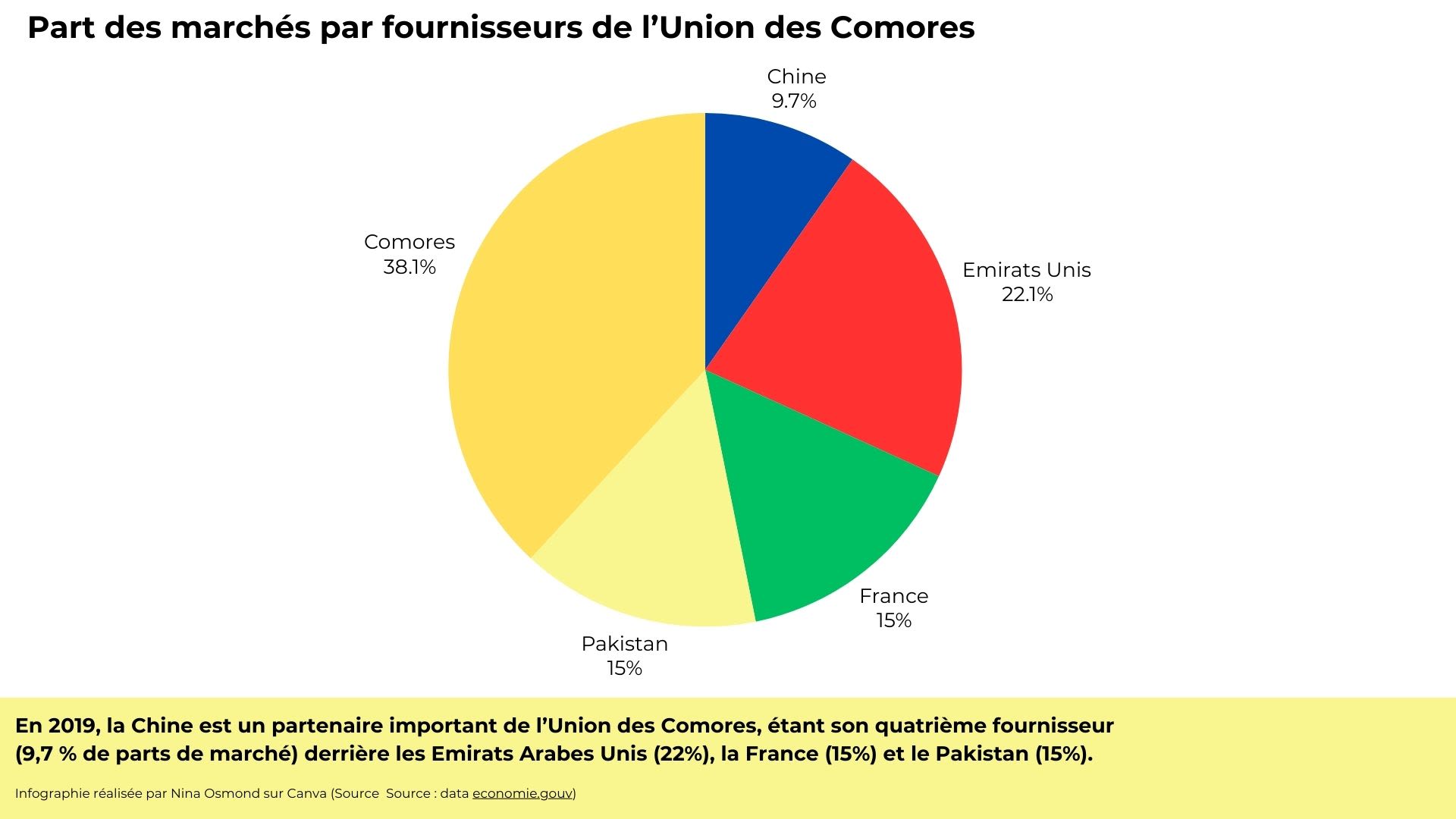

Un partenariat fondé sur la “coopération culturelle”

Ce membre fondateur et secrétaire général du Syndicat National des Journalistes Comoriens indique “ne pas faire attention quand (il) écrit un article sur la Chine.” L’empire du milieu se positionne comme un partenaire commercial et financier clé pour l'Union des Comores, en étant son quatrième plus grand fournisseur en 2019 derrière les Emirats Arabes Unis (22%), la France (15%) et le Pakistan (15%). “Officiellement, la Chine participe à la construction des stades, du palais du Parlement, du Palais des peuples et des routes.” indique Abdou Issouf. La Chine est également la première nation à avoir reconnu l’indépendance des Comores en 1975. Selon Dominique Mazé, la déclaration commune écrite à l'issue du Forum de Coopération Sino-Africaine (FOCAC) de novembre 2006 à Pékin, marquait le déclin de la dominance économique et politique de la France, de la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, des États-Unis sur le continent africain.

“Dans le nouveau siècle, la Chine et l’Afrique devraient renforcer leur amitié traditionnelle et élargir leurs domaines de coopération dans le but de créer des bénéfices mutuels en matière de développement commun et de prospérité."

Selon Abdou Issouf, “la Chine compte sur la voix des Comores dans les grandes décisions des grandes instances comme les Nations Unis.” Ainsi, “la Chine veut s’assurer que les Comores voteront pour elle en sa faveur.” affirme-t-il. Il y a plusieurs raisons à ce rapprochement pour Fernand Ghislain Ateba Ossenbe, chercheur en communication à l’Université de Strasbourg : “D’abord, la Chine a besoin d’alliés, par rapport à la question de Taiwan. Elle a aussi besoin de matières premières pour soutenir sa croissance et augmenter son marché, puisque l’Afrique va bientôt devenir le continent le plus peuplé du monde,” si l'on suit les courbes démographiques. Lorsque la Chine porte un intérêt à une région, elle veille scrupuleusement à préserver son image de toute dégradation. “Dans le contexte actuel, il est difficile pour un média de prendre position de manière forte et claire sur la présence de la Chine en Afrique.” souligne Fernand Ghislain.

“C’est un financement voilé”

La mise en place de ces partenariats est “de longue haleine” indique un chercheur en sciences du langage et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. “Années après années, mois après mois, la Chine a réussi à mettre en place de solides relations culturelles, économiques et diplomatiques avec les États africains.” Selon lui, la stratégie mise en place par la Chine en Afrique est le fruit de la mondialisation, exacerbée par le positionnement de la Russie et de la France dans la région. “La Chine a profité de la montée en puissance du sentiment anti-français en Afrique pour faire un appel de pied par le financement de la presse”.

Une du journal Al-Watwan du 9 avril 2024

Une du journal Al-Watwan du 9 avril 2024

Nassim Ali Houmadi, le gagnant du premier prix du “concours pont chinois” de l'Institut Confucius spécialisé dans l’apprentissage de la langue chinoise aux Comores. Photo : Al-Watan

Nassim Ali Houmadi, le gagnant du premier prix du “concours pont chinois” de l'Institut Confucius spécialisé dans l’apprentissage de la langue chinoise aux Comores. Photo : Al-Watan

Ce financement se fait à travers des centres culturels chinois, les ambassades chinoises et l’Institut Confucius. “C'est un financement voilé plutôt que direct.” selon le doctorant. La Chine finance intégralement les billets d’avions et le séjour des journalistes en Chine afin qu’ils visitent le pays et les organismes de presse. “La Chine ne dira jamais qu'elle finance des médias, mais qu'elle apporte plutôt une coopération entre États.” selon le chercheur. “Le langage, ici, est diplomatique.”

Des discussions régulières entre journalistes et représentants chinois

Outre des voyages tous frais payés, la Chine octroie du matériel technologique gratuitement aux organes de presse comoriens. Abdou Issouf témoigne : “La Chine finance tout, même les ordinateurs fixes de la rédaction. Personne n’est dupe, moi je ne les utilise pas.” En contrepartie, les médias ne critiqueront pas la Chine mais montreront plutôt ses financements d’infrastructures. De plus, l'ambassadeur chinois a un accès ouvert aux salles de rédaction pour intervenir dans une interview s'il le souhaite. “Il est indéniable que la Chine exerce une influence sur le contenu médiatique en raison de son financement, ce qui nous pousse à adopter une ligne éditoriale plus favorable à ses intérêts” affirme Chamsoudine Said Mhadji. “Et beaucoup de médias comoriens ont des subventions de l’ambassade de Chine.”

La plupart des journalistes sont en discussion directe et régulière avec les représentants chinois selon le chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. “La communication n'est jamais rompue entre les journalistes et les représentants chinois, ce qui rend difficile pour un journaliste d'initier une enquête." déclare-t-il. “Jusqu'à maintenant, il n’y en a jamais eu”. De plus, la Chine anticipe ces problématiques en solidifiant leurs relations avec les journalistes en amont, par des dons réguliers et en établissant des cadres de discussion.

“C’est une guerre à distance”

Les médias en ligne nouvellement créés, initialement hors du système, se retrouvent très vite enroulés dans les cadres de concertation avec les Chinois. “La présence de la Chine en Afrique va forcément s’accentuer” selon le chercheur : “Avec le positionnement de la Russie, c’est une guerre à distance. Chacun essaie de gagner du terrain en Afrique.” Mais la Chine n’est pas la seule à avoir cette stratégie. “C’est la même chose avec les Émirats Arabes Unis” indique Alw Abdou Moustoifa, reporter à Al Watwan. Les Émirats Arabes Unis sont le premier partenaire commercial et financier des Comores.

Le 28 février dernier, une rencontre entre le président comorien, Azali Assoumani et son homologue, Son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nayhane (Mbz) a permis de renforcer la coopération bilatérale des deux pays et d’accélérer les différents projets d’investissements aux Comores. Il y a quelques années, les Émirats Arabes Unis ont alloué un fonds de 50 millions de dollars pour ériger la future centrale photovoltaïque majeure des Comores. “Les médias écrivent seulement des articles sur les dons et les appuis de ces pays-amis” déclare Alw Abdou Moustoifa. Mais selon le chercheur en sciences du langage et de la communication, les Émirats Arabes Unis sont “beaucoup moins présents que la Chine dans le paysage médiatique, car ils ne veulent pas forcément monter une coopération culturelle”.

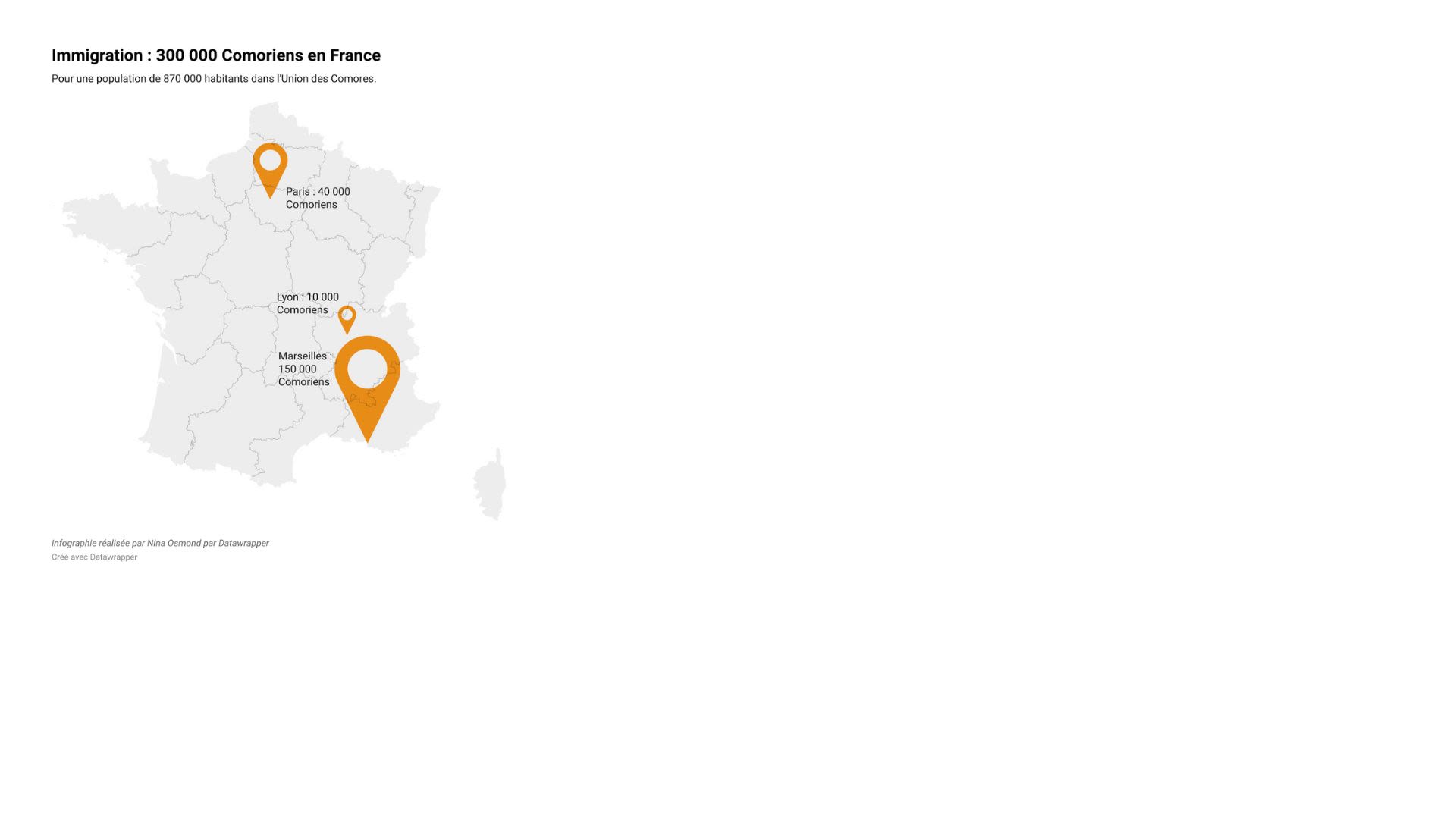

“C’est compliqué d’attaquer la Chine mais ce n’est pourtant pas le cas de la France” indique Abdou Issouf, le journaliste à Al Watwan. Une affirmation confirmée par Alw Abdou Moustoifa : “La France est plus critiquable, notamment grâce au sentiment anti-français croissant aux Comores.” Fernand Ghislain Ateba Ossende attribue cela à une lacune du gouvernement français : “Dans le soft-power français, il y a plus de discours que de réalisation, contrairement aux Chinois qui parlent peu mais réalisent beaucoup.” Pourtant, la communauté comorienne en France est très développée, avec plus de 300 000 comoriens vivant dans l’Hexagone, dont des journalistes expatriés.

Abdou Issouf* journaliste à Al-Watwan voulant témoigner sous anonymat

Fuite des cerveaux aux Comores : journalistes et étudiants en quête d'opportunités à l'étranger

Par Nafida ABDILLAH

Chaque année, les Comores voient un nombre important de leurs citoyens qualifiés quitter le pays. Les raisons sont multiples : restrictions sur la liberté d’expression ou encore manque d’opportunités professionnelles. Ce phénomène, désigné en sociologie comme la "fuite des cerveaux", soulève des inquiétudes quant à ses répercussions sur le développement du pays.

" Être journaliste aujourd’hui aux Comores, c’est savoir jongler avec prudence. Cela exige une conformité absolue avec le gouvernement. Une position que je n’ai jamais voulu accepter." Tout comme Alianne Saiidi, ils sont nombreux à avoir quitté leur pays d’origine pour pouvoir se former ou exercer leur profession. "Au départ, je voulais être journaliste d'investigation. Dès l’obtention de mon baccalauréat, j’ai pris la décision de partir me former à La Réunion, car je suis conscient des lacunes du système éducatif comorien." Aujourd'hui, bien que vivant loin des siens, le jeune journaliste exerce son métier " avec sérénité et sans regret."

Pour Chamsoudine Said Mhadji, journaliste au quotidien Al Watwann, et membre fondateur du seul syndicat national des journalistes comoriens, le cas de Alianne Saiidi est loin d’être un cas isolé. " Dans le pays, tout le monde est conscient que le métier de journaliste est un métier précaire. C’est très compliqué aujourd’hui d’exercer cette profession librement", déplore-t-il, en ajoutant " Pour gagner un revenu décent aux Comores, les journalistes sont contraints de travailler dans les médias publics, financés à 100% par le gouvernement, renonçant ainsi à leur indépendance. Ceux qui persistent à exercer en total indépendance doivent se contenter d'à peine 50 euros par mois." Celui qui a travaillé dans de nombreux médias comoriens reconnaît que les condamnations à l'encontre des professionnels des médias se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel Azali Assoumani. Selon le journaliste, " sous la présidence d'Ikililou Dhoinine, les journalistes faisaient beaucoup moins l'objet de poursuites judiciaires." Cette recrudescence des condamnations témoigne d'un durcissement du climat pour la presse aux Comores et d'une restriction accrue de la liberté d'expression sous le régime actuel. C'est d’ailleurs ce durcissement envers les journalistes qui a poussé Chamsoudine et d'autres confrères à créer le syndicat national des journalistes comoriens (SNJC) en 2018, dans le but de défendre les droits des journalistes et la liberté d’expression.

De manière générale, la presse comorienne est confrontée à un manque de moyens considérable. Seuls les médias publics subventionnés par le gouvernement s’en sortent. Cette précarité financière rend les journalistes indépendants, vulnérables aux tentatives de manipulation et d'ingérence dans leur travail.

Un système scolaire à bout de souffle

Construction d'une école aux Comores, projet de développement solidaire de Ulele

Construction d'une école aux Comores, projet de développement solidaire de Ulele

Mouniati Ibrahim, technicienne de laboratoire, a elle aussi été contrainte de quitter le pays. " Moi, je voulais travailler dans un laboratoire d’analyses médicales, j’ai effectué mes trois années en biologie à l’Université des Comores. Passé ces années, je voulais continuer vers un master, mais aux Comores, il n’y en a aucun ", précise-t-elle. La jeune femme de 38 ans a été contrainte de quitter sa famille pour atteindre son objectif. C’est à Limoges qu’elle a déposé ses valises en 2005.

Depuis sa création en 2003, l’université des Comores peine à maintenir un fonctionnement optimal. Elle est régulièrement secouée par des mouvements de grève et possède des infrastructures vétustes qui n'ont jamais été rénovées. Sur le campus de Mvouni, à quelques encablures de la capitale, les salles de classe sont exiguës, mal équipées et faiblement éclairées. Ici, on comptabilise 4 toilettes pour 6 000 étudiants. Ce sous-investissement chronique ne se limite pas au seul secteur universitaire. En 2023, le ministère de l'Éducation nationale a tiré la sonnette d’alarme, faisant état d’un besoin criant de 2500 enseignants supplémentaires pour combler les postes vacants dans les écoles primaires, collèges et lycées publics des trois îles. Cette situation est particulièrement préoccupante sur l'île de Ndzuani (Anjouan), où 42 % des postes restent non pourvus.

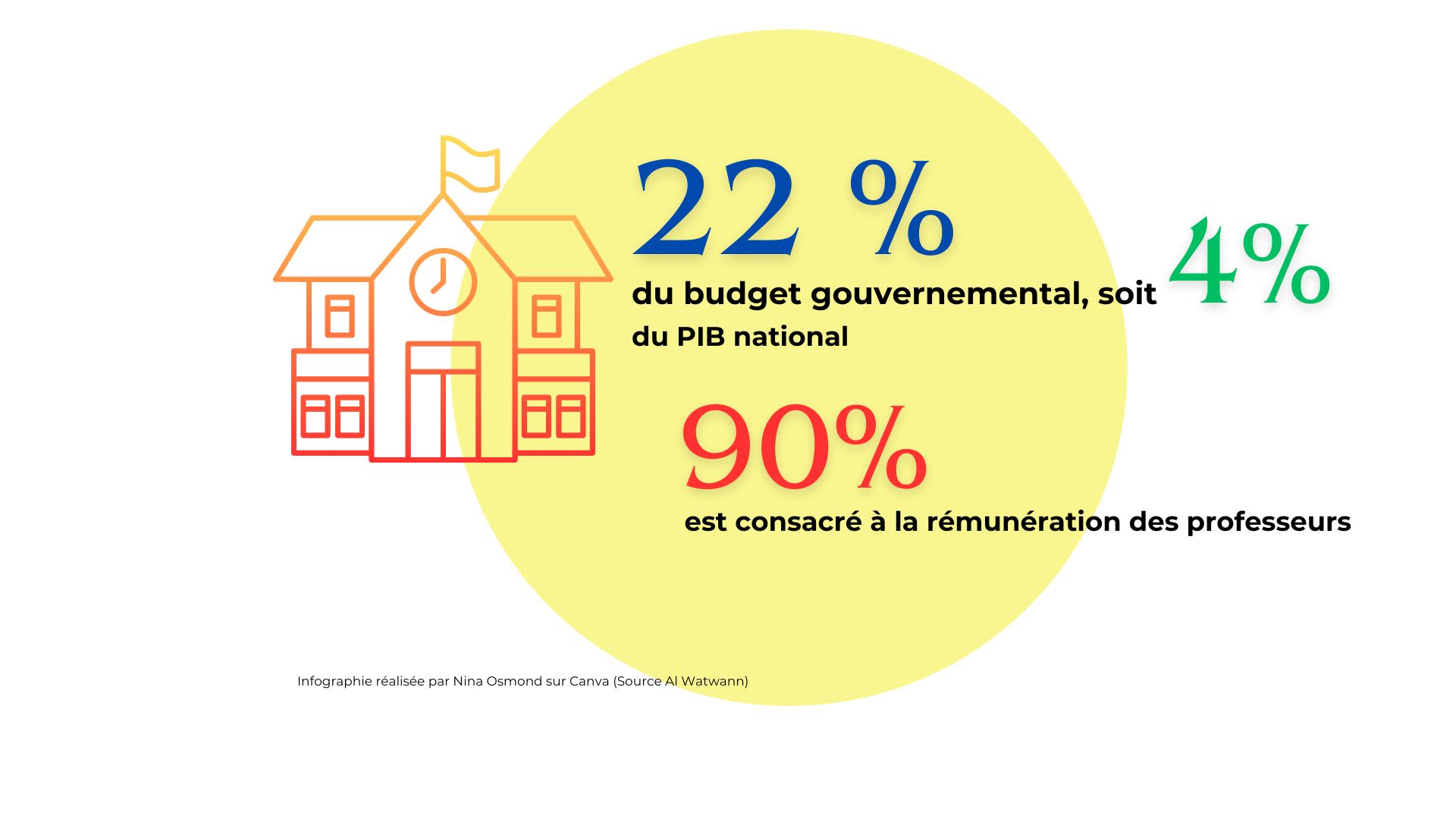

En moyenne, l'État consacre 22 % de son budget à l'éducation, ce qui représente seulement 4 % du PIB, bien loin des 10% recommandés par les experts. Dans ces 4%, 90 % est consacré à la rémunération des professeurs. Cette réalité pousse de nombreux parents comoriens à scolariser leurs enfants dans le secteur privé dès leur plus jeune âge, comme en témoigne Djamilat Assoumani. " J'ai eu la chance de grandir dans le privé ", lance-t-elle avec un léger sourire. "Aux Comores, si tu n'es pas dans le privé, les études peuvent être sérieusement affectées en raison des grèves plus que fréquentes. Les enseignants ne sont jamais présents et lorsqu'ils reviennent, ils cherchent à compenser le retard accumulé, négligeant ainsi les lacunes de compréhension", détaille -t-elle.

L’Afrique, nouvelle terre d’accueil pour les étudiants comoriens

Si de nombreux étudiants comoriens continuent de s'expatrier en Europe ou ailleurs pour leurs études supérieures, une nouvelle tendance se dessine ces dernières années avec un nombre croissant d'entre eux optant pour des destinations africaines comme le Sénégal, le Maroc ou la Tunisie. Moussa Youssouf, ingénieur en informatique et enseignant-chercheur à l'Université des Comores, a fait le choix de poursuivre ses études supérieures au Sénégal. Il a par la suite choisi de revenir s'installer dans l'archipel malgré une offre d'emploi alléchante d'une organisation onusienne. " Dès le lycée, je savais que j'allais retourner aux Comores après mes études ", explique-t-il. "Même si j'ai reçu une proposition de l'Institut africain de développement économique et de planification à l'issue de ma formation au Sénégal, j'ai décliné l’offre, car ma famille me manquait trop. Et cette décision, je ne la regrette absolument pas."

Actuellement, un quart des Comoriens résident à l'étranger. Ces individus quittent souvent leur pays pour poursuivre leurs études ou rechercher de meilleures opportunités, tout en restant profondément attachés à leur patrie.

Les ressortissants comoriens et leur attachement inépuisable à leur patrie : le coût de l’information

Par Romane Passet

La communauté comorienne de France est particulièrement attachée à son pays d’origine. Mais la censure des médias, le transfert de fonds et l’exclusion des scrutins distendent progressivement les liens.

Près de 300 000 ressortissants comoriens vivent en France, selon les services comoriens d’émigration. Parmi eux, plus de la moitié résident à Marseille, surnommée la " cinquième île " des Comores. C’est plus qu’à Moroni même, la capitale qui comptabilise 58 000 habitants. Ces derniers maintiennent des liens forts avec leur pays d’origine. Ils sont soucieux de l’actualité, de la vie politique et y transfèrent la majeure partie de leurs revenus. Mais la censure des médias, l’impossibilité de voter et la précarité rompent peu à peu ces liens.

Des médias censurés, privés et payants qui posent des barrières à l’information

Des législations protègent la liberté de la presse et la liberté d’expression comme la constitution comorienne de 2001. Malgré cela, les autorités pratiquent la censure, les arrestations et l’intimidation. Les Comores occupent ainsi la 75ème place dans le Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF. La plupart des médias sont également privés et payants obligeant ceux qui n’ont pas la possibilité de s’informer sur place, de trouver des supports d’information neutres et légitimes. D’autre part, la connexion internet comorienne n’est pas toujours fiable. " On a une très grande communauté comorienne en France. On a donc accès à un large choix de sources d’informations à travers les associations, les évènements culturels et les rencontres. Ce sont des occasions d’échanger des nouvelles ", raconte Hachin-Ibrahim Yataya, étudiant à Marseille. Les réseaux sociaux sont également utilisés pour diffuser des informations plus librement. " Je m’informe sur Facebook FM. C’est le média qu’a créé Abdallah Agua, un journaliste connu aux Comores. Il a travaillé partout : à l’ORTC, à La Baraka FM…Maintenant, il embauche ses propres journalistes ", explique Soidroudine Abdillah, président de l’association comorienne U.D.M.I.H à Marseille.

Un des pays les plus dépendants des transferts de fonds des migrants

Les travailleurs d’origine comorienne transfèrent la majorité de leurs revenus aux Comores. Ils sont composés à 66% d’employés à faible qualification, selon la thèse d’Abdou Katibou. Réciproquement, près de la moitié des bénéficiaires aux Comores sont issus des classes pauvres. Le salaire moyen aux Comores est équivalent à 124 euros par mois, soit 1499 euros par habitant et par an. Les envois de fonds extérieurs à destination des Comores ont été évalués à 117 millions de dollars en 2010, représentant ainsi 24% du PIB national, selon l’Agence française de développement. Il s’agit de loin de la première ressource extérieure des Comores devant l’Aide publique au développement, qui représente environ 10% du PIB.

Le cas du " Grand-Mariage "

Les flux financiers sont principalement déterminés par les normes socioculturelles du pays. Le motif principal de l’envoi de fonds est le coût du " Grand-Mariage ". Bien plus qu’une simple union, le mariage aux Comores possède une signification profonde, symbolisant l’ascension sociale et le renforcement des liens communautaires. C’est un passage obligatoire pour acquérir une place au sommet de la hiérarchie sociale. Suite à son mariage, le jeune marié obtient le statut de " notable " qui lui permet d’obtenir respect dans son village et de contribuer à la vie politique. La célébration dure une à deux semaines et l’entièreté du village est conviée aux festivités. Quant aux préparatifs, ils peuvent durer entre six mois et dix ans, le temps que la somme d’argent soit récoltée. Les dépenses varient entre 24 500 000 et 49 000 000 francs comoriens (entre 50 000 et 100 000 euros) pour les familles. Le budget comprend l’achat de parures en or, des animaux…

Ces lourdes dépenses font débat au sein de la communauté. " Le grand-mariage, c’est une mauvaise chose dans la mesure où nous vivons dans un pays sous développé. On construit des maisons immenses, on dépense des sommes folles alors qu’à côté, des gens n’ont rien à manger ! Ça détruit l’économie du pays. Dans certaines familles, ils préfèrent garder leur argent en vue du mariage plutôt que de payer l’école aux enfants, de leur donner à manger convenablement, de leur offrir une belle vie ! ", dénonce Aturia, étudiante aux Comores. Pour d’autres, c’est un problème sociétal : l’argent récolté pour les mariages devrait servir au développement économique du pays. " Le budget annuel du pays avoisine à peine les quatre-vingt milliards de francs (environ cent soixante-quatre millions d’euros). Avec des mariages organisés sur les quatre îles, on dépense quatre fois le budget de l’État en deux mois. Qu’attendent nos autorités pour se servir de ce levier financier pour développer le pays ? ", analyse Ahmadou Mze Soilihi, membre actif de la CNTD.

Un avis partagé par les experts. " Le grand-mariage s’inscrit dans la mondialisation, dans le sens de l’appauvrissement de la société. Il tue la créativité des artisans, des commerçants, des artistes… ", étudie Damir Ben Ali, historien et anthropologue.

Sitti Torlet Charrif, assistance maternelle, est née à Moroni en 1978. Elle est arrivée en France en 1998 après avoir rencontré son mari français. Depuis, elle envoie en moyenne cinq cent euros par mois à sa famille aux Comores, leur fait livrer des vêtements, de la nourriture, des voitures, des appareils électroménagers… Par ailleurs, lorsqu’elle se rend dans son pays d’origine, elle apporte des cadeaux pour chaque famille de la ville.

La communauté comorienne dénonce son exclusion des scrutins

La diaspora installée en France est exclue du scrutin présidentiel comorien. Pourtant, la Constitution garantit leur droit de vote. La communauté comorienne marseillaise a protesté à plusieurs reprises dans les rues de Marseille ces dernières années. Elle y voit une atteinte à la crédibilité du processus électoral. " Ils ont oublié qu’on fait marcher les Comores : on construit les écoles, les hôpitaux, les routes…On devrait pouvoir voter ! ", affirme Moustapha Mbae, caissier. Cette volonté de participer au scrutin a été renforcée avec la présidence d’Azali Assoumani, bien que ce désir ne soit pas nouveau.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le chef de l’État est souvent critiqué pour avoir consolidé son pouvoir et empêché d’autres candidats de prendre la relève. De plus, il a remporté pour la troisième fois les élections présidentielles avec 57,2% des suffrages, le 14 janvier dernier. En septembre 2023, Maliza Said Soilihi, avocate au barreau de Marseille, avait sollicité la Cour suprême pour garantir le droit de vote des Comoriens résidant à l’étranger. Sans résultat. " Tous les pouvoirs successifs ont peur de l’influence et du pouvoir que pourrait constituer la diaspora. Nous demandons juste le respect et la garantie de nos droits ", avait-elle déclaré. Voter dans leur pays d’origine permettrait aux ressortissants comoriens de garder les yeux sur leur pays d’origine.

Les bijoux aux Comores. Source : Habari Za Comores

Les bijoux aux Comores. Source : Habari Za Comores

Source : Habari Za Comores

Source : Habari Za Comores

Manifestation de comoriens dans les Alpes-Maritimes. Crédit : Phillipe Gallini, La Provence

Manifestation de comoriens dans les Alpes-Maritimes. Crédit : Phillipe Gallini, La Provence

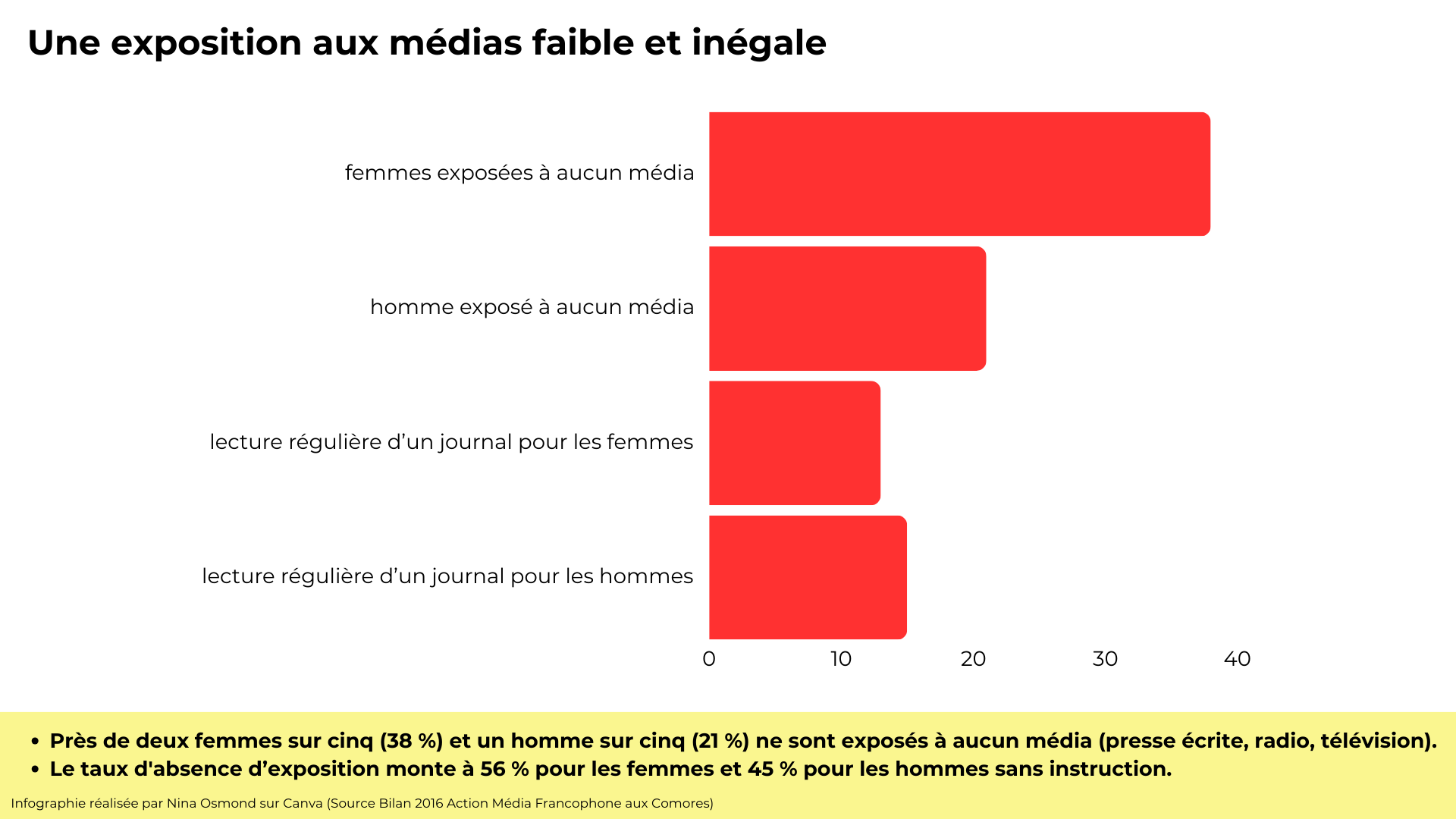

Femmes comoriennes et information : une relation complexe

L’analphabétisme touche 43,13% des femmes comoriennes, selon la Banque mondiale. Il est donc difficile pour elles de comprendre l’information produite par les médias. Les rares journalistes comoriennes ont de leur côté des difficultés à exercer leur métier dans des conditions décentes : Reporter Sans Frontière rapporte des faits supposés d’agressions sexuelles, au sein de la chaîne ORTC. Le manque de soutien politique se fait ressentir dans ces affaires.

Par Laura Khil

Selon l’IREDA, l’Inventaire des recensements et enquêtes en Afrique, 1975 est une année clé pour l’Union des Comores, qui devient membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette adhésion permet alors au pays de participer à plusieurs conférences internationales comme : Le Sommet Mondial pour les enfants à New-York en 1990 et La Conférence Mondiale sur l’Éducation Pour Tous à Jomtien, la même année. Ces conférences traitent de multiples thèmes dont celui de l’égalité hommes-femmes. Les Comores s’engagent par la suite à mobiliser tous les moyens possibles pour atteindre l’équité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cependant, ces objectifs restent difficiles à atteindre lorsque l’analphabétisme touche une majorité de femmes, leur limitant ainsi l’accès à l’information. De plus, les femmes sachant lire et écrire démontrent un certain désintérêt face à l’actualité nationale, internationale ainsi qu’aux enjeux contemporains. Il est également difficile pour les rares journalistes comoriennes d’exercer leur métier dans des conditions de travail acceptables.

43,13% des femmes sont analphabètes : leur capacité à consulter les médias est réduite

Un quart de la population comorienne est analphabète avec une forte inégalité homme-femme. Selon des données de la Banque Mondiale, 43,13% des femmes comoriennes sont touchées contre 33,45% des hommes. L’IREDA, Inventaire des recensements et enquêtes en Afrique affirme, dans un rapport, que le taux de scolarisation des jeunes filles est faible. Cette incapacité à lire et à écrire constitue un obstacle à la consultation des médias, à l’obtention d’informations, à leur compréhension ainsi qu’à leur analyse. Les femmes analphabètes sont donc moins autonomes car ces dernières ont du mal à développer leur esprit critique. Zainaba M’chinda, femme au foyer âgée de 69 ans ne sait ni lire, ni écrire. “Je ne suis pas l’actualité car je ne sais pas lire. Je suis sûre que cela aurait été différent si j’étais allée à l’école. Je regarde de temps en temps la chaîne d’information ORTC mais je préfère les programmes de divertissement comme les émissions de cuisine ou les jeux télévisés,” explique-t-elle.

L’UNESCO affirme dans un rapport, qu’une femme qui sait lire et écrire possède les capacités nécessaires pour s’informer sur différents sujets, et pour “participer pleinement à la société ”. L’alphabétisation permettrait donc de s’émanciper. Faousia Ahmada, mère de famille, pousse ses filles à s’intéresser à l’actualité. “ Ma mère et mes grandes sœurs sont analphabètes. Je pousse mes filles à bien travailler à l’école et à s’intéresser à ce que les médias disent parce que c’est une force. Je pense que suivre l’actualité pourra leur permettre d’être plus indépendantes, surtout quand elles auront un mari ! ” affirme-t-elle.

L' actualité sur les réseaux sociaux : une source d’intérêt pour les Comoriennes

Aux Comores, peu de femmes ont pour habitude de suivre l’actualité chaque jour. Et cela, même si elles ont fait des études : la cause est aussi culturelle. Fatima Mbéchezi est banquière aux Comores. Elle sait lire et écrire et pourtant cette dernière s’informe peu : “Vous savez, aux Comores, les femmes ne suivent pas beaucoup l’actualité. Les hommes sont plus intéressés par l’information que nous, les femmes. Mon père, mes frères, mon mari, tous les hommes de ma famille discutent de l’actualité des Comores et de l’actualité internationale, ”déclare-t-elle.

Fatima Halimata, 24 ans, étudiante dans une université comorienne, confirme cette tendance. “Dans la société comorienne les hommes et les femmes ont des rôles et des occupations différentes. Souvent ce sont les hommes qui s’engagent en politique et qui s’y intéressent plus. Nous, les femmes, consultons très peu les informations, ” dit-elle. Cependant, selon Fatima Halimata, l’arrivée des réseaux sociaux est un tournant pour les jeunes femmes. “ Je vois que les jeunes femmes et les adolescentes s’informent tout de même de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, moi je m’informe grâce à Facebook, Instagram ou encore Tiktok. C’est beaucoup plus simple pour moi, je vais tous les jours sur les réseaux sociaux pour discuter avec ma famille donc j’en profite pour consulter l’actualité en même temps, ” poursuit Fatima Halimata.

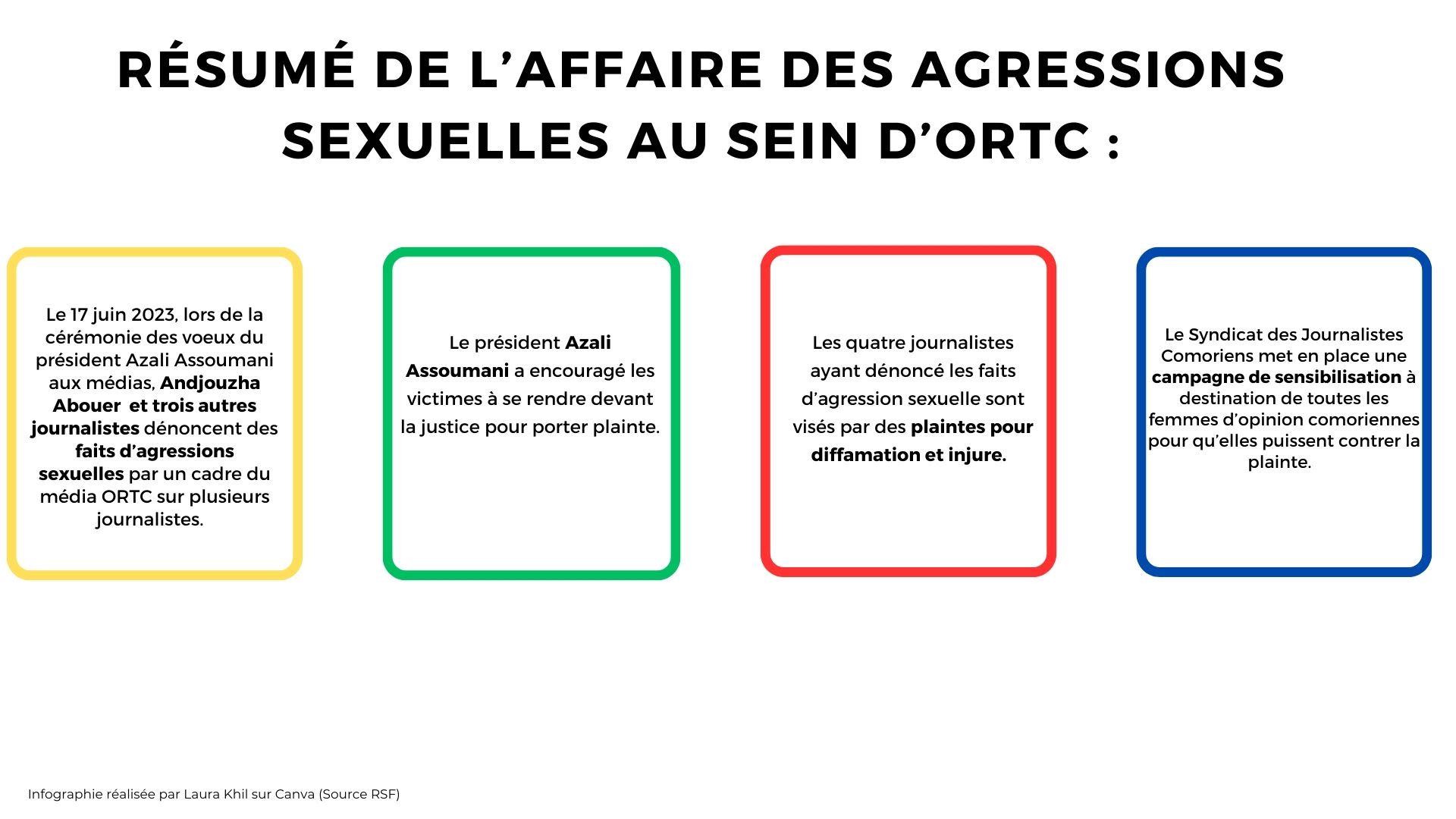

Des cas supposés d’agressions sexuelles sur des femmes journalistes : le gouvernement ne les soutient pas

Ce désintérêt pour l’information est confirmé par un faible nombre de femmes journalistes. D’ailleurs, Hayette Abdou est la seule femme reconnue comme journaliste d’investigation aux Comores. Et pour les femmes journalistes, il s’avère parfois difficile d’exercer leur métier dans des conditions de travail décentes. En 2023, Reporters Sans Frontières publie un article rapportant des faits supposés d’agressions sexuelles, dans le média comorien ORTC. Le 17 janvier 2023, lors d’une cérémonie de présentation des vœux aux médias du président Azali Assoumani, Andjouza Abouheir, responsable du syndicat des journalistes comoriens, a pris la parole avec trois autres journalistes. Elle a dénoncé des faits supposés de violences sexuelles, commis par un cadre de la chaîne ORTC sur plusieurs femmes journalistes.

La sphère politique ne s’est pas vraiment intéressée à cette affaire. Selon AlwAbdou Moustoifa, reporter à Al Watwan et membre du Syndicat des journalistes comoriens : il n’y a pas eu de réaction politique. “Le président était contrarié de leurs interventions lors de cette cérémonie. Il a invité les victimes à porter plainte mais ce sont elles qui sont désormais visées par la justice pour diffamation et injure. Cela rend complexe la procédure de dépôt de plainte. ” explique-t-il. Mariata Moussa, journaliste et secrétaire générale du Centre National de Formation des Journalistes témoigne sur ce manque de soutien politique :

Selon Abdou Issouf, journaliste à Al Watwan souhaitant témoigner sous anonymat, les associations de femmes ne sont pas non plus toujours solidaires. “ Il y a une pression politique pour briser cette solidarité féminine qui fait face à tous ces problèmes d’agressions sexuelles, ” affirme-t-il. Le Syndicat des journalistes comoriens a mis en place une campagne de sensibilisation pour toutes les femmes journalistes aux Comores, afin qu’elles puissent contrer la plainte. Abdou Issouf poursuit : “Certaines ont refusé, d’autres se sont rétractées à la dernière minute. Tout cela fragilise le combat. Il n’y a pas de soutien politique. ”

Enjeux climatiques aux Comores : s’informer autrement qu’avec les médias

Les médias aux Comores n’accordent que très peu d’importance aux questions environnementales dans le pays, ce qui engendre une méconnaissance du sujet dans les populations. La sensibilisation se fait donc par le biais d’autres plateformes.

Le réchauffement climatique n’a pas épargné les Comores. Pour autant, les médias ne parlent que très peu de cette problématique. Le rapport de la deuxième communication nationale sur les changements climatiques pointe du doigt de nombreux problèmes à prendre au sérieux. Sont notamment cités : la diminution des précipitations, l’augmentation des températures, l’élévation alarmante du niveau de la mer (4 mm/an actuellement mais qui pourrait atteindre les 20 cm supplémentaires d’ici 2050), l’alluvionnement croissant des eaux, la dégradation des écosystèmes, la mauvaise gestion des déchets, la diminution de la production agricole et halieutique, l’érosion des sols ou encore les risques de catastrophes naturelles.

Le changement climatique se ressent également sur la santé de la population avec l’augmentation de nombreuses maladies cardio-vasculaires, respiratoires et affectant la peau, causées par les vagues de chaleur, l’ozone ou le pollen. Le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, n’est pas épargné. “ Face à un besoin croissant, la population est contrainte de modifier son comportement alimentaire vers des produits importés de moindre qualité ”, indique le rapport. Ce dernier dévoile également que les Comores ont un long chemin à parcourir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Selon le quotidien Comorien Al-Watwan, les énergies fossiles représentent actuellement 20% des sources d’énergies utilisées par les Comoriens, notamment pour la production de l’électricité et dans les transports routiers, maritimes et aériens.

Un manque de connaissances sur les questions environnementales

Carola Klöck, chercheuse à Sciences Po Paris, évoque des enquêtes menées par des étudiants locaux dans cinq villages côtiers pour recueillir les perceptions des populations locales face à ces problèmes environnementaux. L’objectif était d’établir comment les personnes interrogées perçoivent les changements climatiques et côtiers et se sentent affectées par ces derniers. Résultats : sur les 233 réponses recueillies, 43% indiquent avoir « des notions des changements climatiques », mais la réponse à cette question varie d’un village à l’autre. Une autre étude, toujours réalisée par Science Po Paris en 2022, met en exergue le manque de ressources financières du pays, qui est un défi pour l’État comorien, qui « n’a pas de budget pour l'environnement » et préfère consacrer son budget dans d’autres causes comme l’exportation de ressources. Ce manque d’actions concrètes pour l’environnement est aussi lié aux capacités humaines et au savoir-faire technique, qui sont limités. Comme le montrent plusieurs autres enquêtes, les différentes mesures envisageables pour préserver les Comores sont mal connues. Ce manque de connaissances et d’expertise se retrouve au niveau local : “ Le personnel de la commune n'est pas à la hauteur. Ils ne comprennent pas très bien le sujet du changement climatique, ils ne comprennent pas les risques ”, explique un élu. Les experts interrogés par Science Po Paris ont insisté sur le besoin de sensibilisation, d’éducation et de dissémination de l’information.

Une couverture médiatique quasi inexistante

La pauvreté et l’ignorance de la population locale sur les risques du changement climatique est un vrai problème aux Comores. En effet, les habitants ne ménagent pas l’environnement. Par exemple, les fortes extractions de sable accentuent les menaces sur les zones côtières, une déforestation massive est en cours au profit de terres agricoles pour l’ylang-ylang ... Pour lutter contre ces fléaux, des associations villageoises telles qu’IMANA ont vu le jour. Leur objectif : sensibiliser la population comorienne sur la protection de l’environnement en lui apprenant à adopter des initiatives pour le développement durable. Des activités sont mises en place comme la gestion des déchets ou encore le reboisement de certaines zones surexploitées. Mais ces démarches sont aujourd’hui jugées insuffisantes. Selon Khufu Kemba, fondateur d’IMANA, il faudrait la mobilisation de tous, et plus particulièrement des médias du pays pour appuyer ces directives.

Aux Comores, les programmes médiatiques consacrés aux problématiques environnementales sont très rares. Le plus souvent, on ne retrouve que quelques couvertures médiatiques à l’occasion de certains événements. Or, la communication est un facteur primordial pour alerter à propos de ce fléau.

Pourquoi une si faible couverture médiatique environnementale ?

Selon Abdillah Saandi Kemba, secrétaire de rédaction Al-Watwan, l’un des quatre principaux journaux des Comores, il n’y a pas assez de journalistes spécialisés dans la couverture de l’écologie, et ils n’ont pas assez de connaissances. Il explique que dans le média dans lequel il travaille, un seul journaliste est chargé de ce sujet. Même s’il y a une avancée et que l’écologie prend plus de place dans l’actualité qu’il y a dix ans, le média couvre les sujets environnementaux de manière ponctuelle et factuelle, quand il y a des évènements organisés (activités de nettoyage par exemple). Il est possible qu’une semaine ou qu’un mois s’écoule sans que le média ne traite l’environnement. Les enquêtes et des sujets traités en profondeur sur l’écologie sont très rares, même s’ils peuvent être proposés en conférence de rédaction. Le secrétaire de rédaction précise qu’à l’époque, il existait une spécialisation dans le journalisme environnemental dans la formation de journalisme et de communication proposée par l'université des Comores. Cette formation en licence professionnelle a fermé en 2021, pour cause financière.

Les réseaux sociaux, un espoir pour la diffusion de messages préventifs

Ce manque de formation pour apprendre le métier de journaliste engendre un autre phénomène. Said Mohamed Cheikh, douanier aux Comores, explique qu’il est fréquent que les gens s’autoproclament journalistes sur les réseaux sociaux. Les gens n’ont pas de diplôme et n’ont parfois même pas connaissance des règles déontologiques du métier. Leur expérience s’acquiert par la pratique au fil du temps. Cependant, tout n’est pas négatif. L’utilisation des réseaux sociaux pour traiter de sujets peu médiatisés comme l’environnement permet aux utilisateurs de s’informer d’une autre manière et de les sensibiliser. Les jeunes, particulièrement connectés sur ces plateformes, sont d’autant plus touchés et influencés par les contenus mis en ligne et sont donc plus au courant que les personnes âgées, des enjeux auxquels les Comores devront faire face, dans les années à venir.

Les jeunes en action pour le monde de demain

Selon l’IFRC (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), les jeunes sont au cœur de la réduction des risques climatiques aux Comores. Ils agissent, par exemple, pour réduire le risque de catastrophes causées par l'accumulation de déchets dans la mangrove. Une Conférence régionale des jeunes de l’Océan Indien pour le climat se tient même chaque année depuis 2004. Au programme, des panels de discussion et des ateliers de sensibilisation au changement climatique, au tri sélectif, et au compostage. Près de 200 jeunes, issus d’ONG comoriennes et régionales ont pris part à ces activités. Ce grand rendez-vous, à l’initiative de l’ONG Réseau Climat Océan Indien (RCOI), est organisé avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement, de l’ambassade de France, de l’Organisation internationale pour la francophonie (OIF), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l’Union européenne. Au niveau local, les jeunes des Comores s’impliquent (dans des associations ou individuellement) au quotidien. Des actions, mêmes les plus simples, mais qui dans le futur, feront toute la différence.

Conclusion

Nous retiendrons que la liberté de la presse est un défi quotidien aux Comores. Les journalistes interrogés le considèrent comme croissant depuis l'élection du général Azali Assoumani en 2016. L'édition de 2019 du classement mondial de la Liberté de la presse de Reporter Sans Frontières classait les Comores à la 56e place sur 180 pays annotés. En 5 ans, l'Union des Comores a régressé de 19 points. Les conditions d'exercice du journalisme se sont dégradées. La diffamation est punie par des licenciements ou des peines judiciaires et financières, les journalistes se protègent par une autocensure courante. Certains quittent le territoire, d'autres subissent des procès. Les tensions politiques pèsent sur la liberté de la presse aux Comores.

La presse comorienne nous semble en recherche de stabilité, économique et démocratique. Nous retiendrons une amélioration dans les conditions d'exercice du journalisme par l’établissement de textes protecteurs et grâce à l’avènement des réseaux sociaux, de précieux outils contre la rétention gouvernementale d’informations. Les journalistes comoriens revendiquent un statut professionnel, des formations et un soutien économique dans un secteur marqué par des difficultés structurelles telles que le faible tirage et les problèmes de distribution des journaux. Malgré les volontés des autorités politiques de restreindre la liberté de la presse, les journalistes que nous avons interrogés sont persuadés qu’ils trouveront toujours un moyen d’accomplir leur responsabilité morale d’informer indépendamment du pouvoir.

Cette enquête est un accomplissement pour lequel nous avons dû utiliser de nombreux apprentissages, intégrés par des expériences pratiques et théoriques au cours des années passées dans cette école.

Par les reporters : Nafida ABDILLAH, rédactrice en chef, Estelle FIERLING, service photo/vidéo, Mathilde GEORGES, secrétaire de rédaction Shorthand, Laura KHIL et Romane PASSET, service de relecture et Nina OSMOND infographiste.

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de témoigner, notre professeur encadrant Philippe Viallon, l'École de journalisme de Cannes et sa direction pour ce projet d'enquête journalistique.