RIG 2024 - Hongrie

Viktor Orbán et l'opposition médiatique : au péril de la vérité

Introduction

Au carrefour de plusieurs civilisations, la Hongrie, petit pays d’Europe centrale, est très différente de ses voisins. Entourée de Slaves, de Germaniques, et de Latins, la langue hongroise appartient quant à elle à la famille finno-ougrienne. La Hongrie est nommée par ses habitants ‘Magyarország’, ou le “pays des Magyars”, en référence au peuple qui s’est installé au nord des Balkans à la fin du IXe siècle, et dont les Hongrois se considèrent comme héritiers. La “Place des Héros” à Budapest rend d’ailleurs hommage aux Magyars.

Malgré les quelques reliefs montagneux à l’ouest et au nord du pays, le centre et l’est de la Hongrie accueillent de vastes plaines. Celles-ci sont abreuvées par le Danube, qui traverse l’Europe d’ouest en est, et son affluent la Tisza. L’agriculture a toujours occupé un rôle prépondérant dans l’économie hongroise, bien que son poids ait diminué depuis la fin du régime communiste comme le relate le ministère de l’Agriculture français.

Sa population de 9,64 millions d’habitants est en constante diminution depuis les années 1980 selon la Banque mondiale, dû à un faible taux de fécondité. Il s’élevait selon l’Insee à 1,59 enfant par femme en 2021, un taux légèrement supérieur à la moyenne européenne (1,53). Mais c’est aussi le peu d’étrangers qui explique la diminution de la population hongroise. Toujours d’après l’Insee, la Hongrie en comptait seulement 2% dans sa population en 2021, contre 8,4% pour la moyenne européenne.

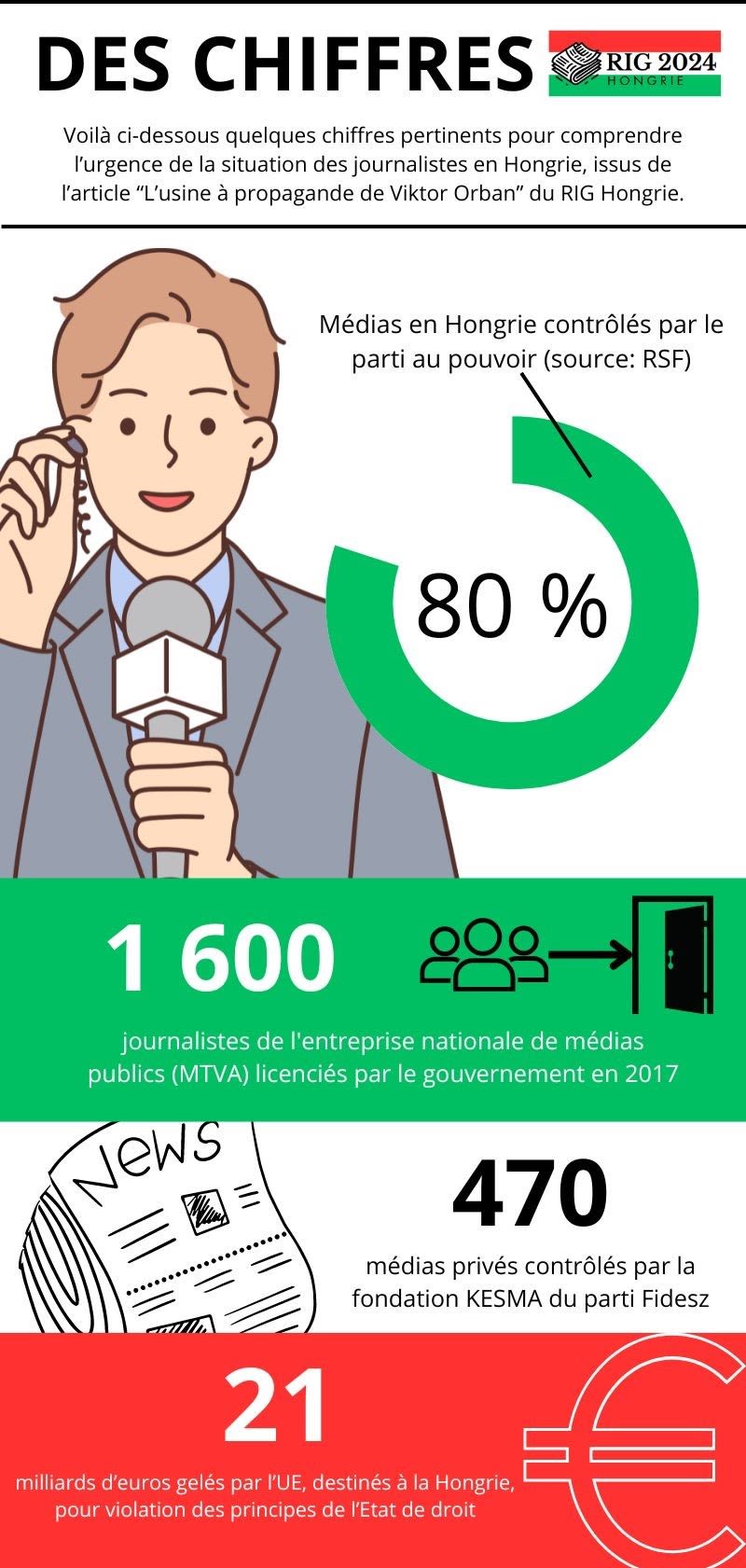

Ce faible afflux d’étrangers résulte d’une politique anti-migratoire menée par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, à la tête du pays depuis 2010. Une politique réaffirmée en 2015 lorsqu’il fait construire un mur à la frontière avec la Serbie, où de nombreuses personnes qui fuyaient la guerre en Syrie passaient pour rejoindre l’Union européenne. Viktor Orbán assoit son pouvoir en particulier dans son pays, avec une mainmise sur la diffusion de l’information. Depuis son élection en 2010, le pays a considérablement reculé au classement RSF sur la liberté d’expression, en passant de la 25ème place en 2009, à la 72ème en 2023.

De fait, même si la Hongrie n’a pas atteint l’état de contrôle exercé par les gouvernements russes ou chinois par exemple, l’influence de Viktor Orbán prend de plus en plus d’ampleur dans le pays. De la politique aux médias, en passant par la culture, l’emprise du Premier ministre impacte toute la société magyar. Un pouvoir qui n’est pas invincible toutefois, plusieurs manifestations ont secoué la Hongrie récemment. Le 6 avril, près de 100 000 personnes ont défilé dans Budapest, selon l’AFP. Tous répondaient à l’appel de l’opposant politique Péter Magyar, pour protester contre la politique menée par Viktor Orbán.

Comment s’informer dans un paysage médiatique bipolaire ?

Lili-Jeanne Bluteau

Dans un paysage médiatique divisé entre le contrôle de Viktor Orbán et les médias d’opposition, les Hongrois encore sur le territoire, ou partis vivre à l’étranger, cherchent à s’informer fiablement. Chercher la neutralité ou une information fiable dans les médias hongrois reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Depuis 14 ans, Viktor Orbán et son parti conservateur de droite, le Fidesz, détiennent le pouvoir, et contrôlent désormais 80% du paysage médiatique, selon RSF. Le premier ministre hongrois est souvent accusé d’instrumentaliser les médias pour y passer sa propagande. Face à cette situation, nous avons demandé à six Hongrois comment ils s'informent. Le panel comprend des personnes âgées de 20 à plus de 80 ans, de CSP- à CSP+ (catégorie socioprofessionnelle), et vivant soit en Hongrie, soit à l’étranger.

Face à cela, les médias indépendants, tout comme les médias d’opposition, se retrouvent souvent accusés d’être financés par le milliardaire américain d’origine hongroise et juive Georges Soros, et donc dit “biaisés” par leurs médias concurrents.

La principale source d’information commune reste internet. Aucun n’a mentionné la radio ni le journal papier et très peu la télévision. Le jeune Tamás Bartok a 20 ans et vit à Budapest. Il confie ne plus trouver “plus grand intérêt dans la presse écrite et la télévision hongroise” et affirme utiliser Reddit (blog participatif international) et d’autres réseaux sociaux, sans mentionner de compte spécifique. Même Péter Winkler, retraité de 80 ans, confie utiliser beaucoup Facebook pour vérifier les articles qu’il consulte.

Dans un pays très polarisé, chacun choisit des sources d’information plus proches de son opinion politique. Le père de Tamás, Gyuri, policier, s’informe en ligne sur le site index.hu (contrôlé depuis 2020 par des entrepreneurs proches du Fidesz), et aussi sur portfolio.hu (site spécialisé économie et bourse, financement non trouvé).

En dehors du territoire

À Edimbourg, en Ecosse, Zita McNeilly coordinatrice d’événements et de réservations dans un hôtel de sa ville, s’informe via la page Facebook de Daily News Hungary, un site qui agrège les contenus de différents médias hongrois (à la fois pro-gouvernementaux et indépendants), et les traduit dans d’autres langues. Son lien avec l’intérieur du territoire reste sa famille: “Parfois, je reçois des informations des membres de ma famille qui vivent encore en Hongrie, témoigne-t-elle. Ils m’envoient des articles ou ils partagent des nouvelles”.

Györgyi Demjén, Parisienne depuis plus de 30 ans et quinquagénaire, ne lit que les médias hongrois indépendants lorsqu’elle s’informe sur son pays natal. Quand elle évoque les journaux et la radio-télévision de la ‘galaxie Orbán’, elle confie : “Je ne veux pas les lire, ce n’est que de l’info biaisée par le système”. A ses yeux, ces médias participent au “rouleau compresseur ‘Orbán’”. Pour elle, le Premier ministre devient “omniprésent dans le pays, notamment dans ses affiches de propagande contre Bruxelles, placardées partout dans le pays”.

DE LA PERTE DE LA SOUVERAINETÉ À SON INSTRUMENTALISATION

Théo Boissonneau

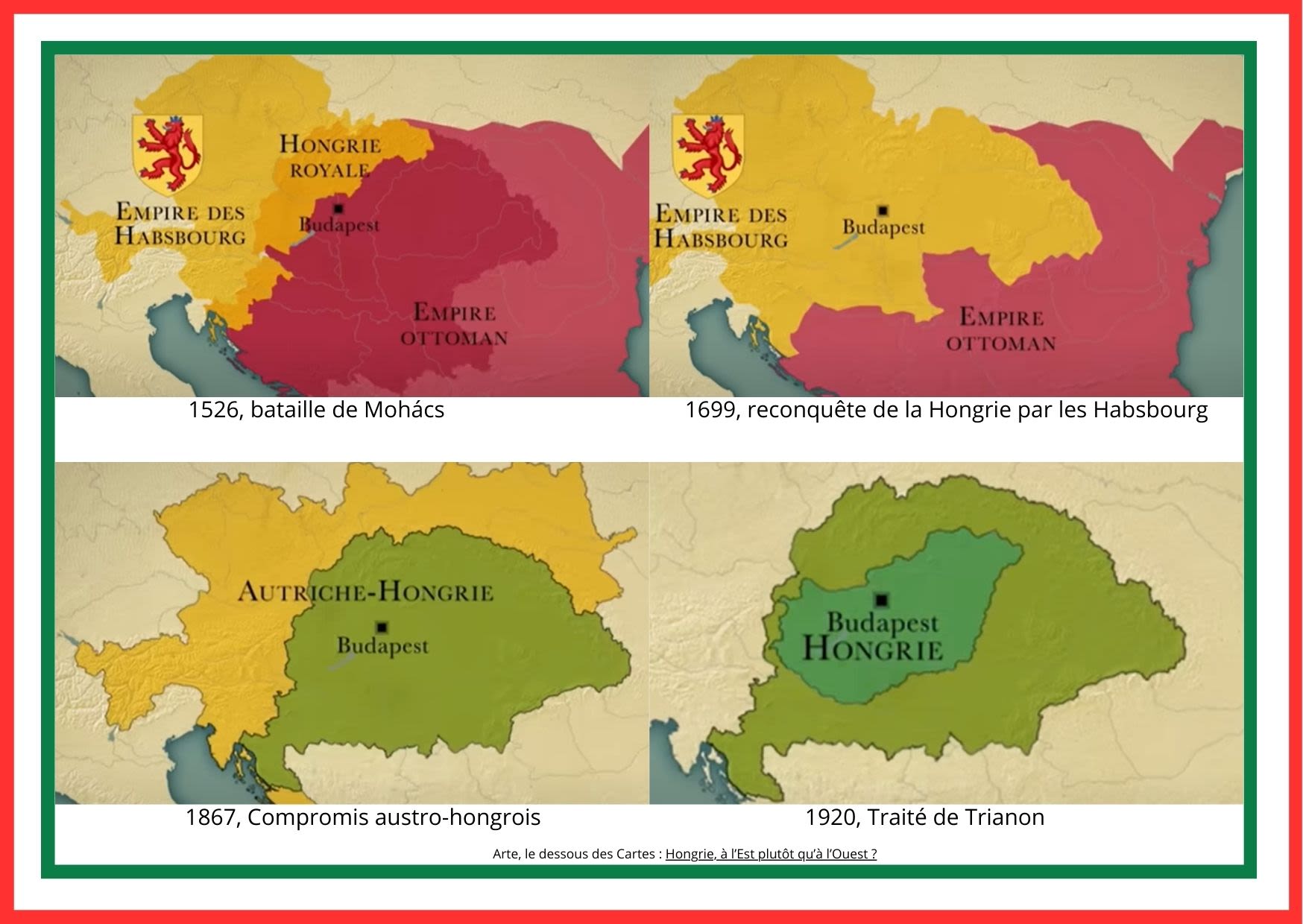

D’une puissance européenne sous les Habsbourg, ne reste de la Hongrie aujourd’hui qu’un petit pays de neuf millions d’habitants. En un demi-siècle, les Magyars, l’autre nom pour désigner les Hongrois, ont perdu la “Grande Hongrie”, qui regroupait une partie de la Slovaquie, de la Croatie et de la Roumanie actuelles. Le pays est passé d’acteur majeur de la monarchie austro-hongroise, à ce que l’historien Ignác Romsics décrit comme “l’injustice” du Traité de Trianon de 1920, où de nombreux territoires furent retirés à la Hongrie.

Les questions de souveraineté et de perte d’influence ont traversé l’Histoire de ce pays d’Europe centrale au cours des siècles jusqu’à aujourd’hui. En 1526, la défaite lors de la bataille de Mohács au sud du pays, signe la fin du Royaume de Hongrie. A l’ouest, la Hongrie royale passe sous tutelle des Habsbourg, et Budapest avec le reste de la Hongrie passe sous le contrôle de l’empire Ottoman. Surtout, ce basculement s’opère dans l’indifférence du reste de l’Europe, aucune puissance ne vient en aide à la Hongrie d’après les chercheurs János Szabó et Ferenc Tóth. Et même si en 1699, les Habsbourg reconquièrent les provinces hongroises, celles-ci demeurent assujetties aux Autrichiens.

Ce n’est que dans la deuxième partie du XIXe siècle que les Hongrois retrouvent, si ce n’est leur souveraineté, un rôle de premier plan en Europe centrale. L’Autriche, fragilisée par la défaite de la guerre contre la Prusse en 1866, et par les volontés des minorités qu’elle abrite d’être mieux reconnues au sein de l’empire, cède à son voisin une partie de son pouvoir. Naît ainsi la double monarchie d’Autriche-Hongrie, à la suite de la signature le 18 février 1867 du Compromis austro-hongrois par l’empereur d’Autriche François-Joseph Ier et Ferenc Deák. Ce dernier, surnommé “le sage de la nation”, membre de la “Diète de Hongrie”, sorte de prémices de Parlement, a fortement contribué à la conclusion de l’Ausgleich (le pacte).

Le Traité de Trianon, un traumatisme hongrois

A la suite de la signature du Compromis, la Hongrie eut un Premier ministre et un Parlement indépendant de l’Autriche. S’en suivit une période de croissance, jusqu’à la Première Guerre mondiale, à la défaite de la double-monarchie, alliée de l’Empire allemand, et aux traités qui s’en suivirent. A Trianon en 1920, la Hongrie perdit les deux tiers de son territoire. “Un Hongrois sur trois se retrouve en situation de minorité dans un nouveau pays, la moitié environ de ces trois millions de Hongrois séparés par les frontières des nouveaux États constitue de faibles groupes minoritaires” relate l’historienne Catherine Horel dans ses travaux. Un traumatisme pour les Magyars, selon le journaliste François Fejtö.

Dès l’entre-deux guerres, la Hongrie s’éloigne de l’Europe occidentale et se sent abandonnée par elle. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays, libéré de l’occupation nazie par l’URSS, bascule dans le bloc communiste. En 1956, Budapest se révolte contre les Soviétiques. L’insurrection est réprimée dans la violence par l’Armée rouge. Selon l’AFP, 2 800 Hongrois sont tués par les Soviétiques, qui en poussent 200 000 autres à la fuite. Le bloc de l’Ouest ne réagit pas, car la même semaine, Français et Anglais étaient plus préoccupés à tenter de récupérer le Canal de Suez. Mais aussi, parce que les Occidentaux n’ont pas osé intervenir dans la sphère d’influence soviétique, laissant les Hongrois seuls derrière le “rideau de fer” avec toutes les restrictions de voyages qu’ont subies les Européens de l’Est, l’étouffement des critiques et des voix dissidentes. Suite à la chute du bloc soviétique, la Hongrie se rapproche de l’Occident à partir des années 1990 et se porte candidate pour intégrer l’Union européenne. Mais celle-ci refuse dans un premier temps. Le 19 janvier 1990, le président François Mitterrand expliquait lors d’une conférence de presse à Budapest que l’entrée de la Hongrie dans l’UE, comme pour tout autre pays candidat, dépendait “d'abord et surtout [de] la mise en place de systèmes démocratiques”.

Finalement, la Hongrie rejoint l’OTAN le 12 mars 1999, l’Union européenne le 1er mai 2004, et l’espace Schengen le 21 décembre 2007. Viktor Orbán, Premier ministre de la Hongrie depuis 2010, et en fonction au même poste de 1998 à 2002, s’est investi afin d’intégrer ces organisations occidentales. Lors d’un discours sur “l’état de la nation” prononcé le 18 février 2023, il se rappelait, concernant l’OTAN : “J’ai ressenti une revanche historique lorsque après 45 ans d’occupation soviétique j’ai pu signer le traité d’adhésion”. Idem pour l’UE, tant convoitée par les Hongrois. Pourtant, si l’on revient à la question de la souveraineté, cela peut paraître étonnant que la Hongrie cherche à appartenir à des organisations où elle dépend des autres membres. Orbán résume cette contradiction en une formule : “Le gaz nous vient de l’Est, mais la liberté nous vient de l’Ouest”.

UE et Hongrie, une relation ambiguë

De fait, la Hongrie reste dépendante d’autres puissances. Que ce soit de la Russie pour son énergie, plus de 80% du gaz consommé en Hongrie est vendu par Moscou selon Peter Szijjarto, ministre des affaires hongrois. Ou de l’Union européenne pour ses subventions : le plan de relance “Next Generation EU”, approuvé par tous les membres le 21 juillet 2020, permit par exemple à la Hongrie de recevoir 10 milliards d’euros de subventions pour surmonter la crise du Covid-19, en ne devant en rembourser “que” 6 milliards. Pour Catherine Horel, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l’histoire de l’Europe centrale contemporaine, “il n’est pas question pour Viktor Orbán de se priver de cette manne”. Et concernant l’adhésion à l’Union européenne, l’historienne assure que “personne ne veut revenir en arrière, et qu’il n’y a pas un Hongrois qui dira que c’était une erreur”.

Pourtant, le Premier ministre se permet de critiquer très régulièrement la politique menée par Bruxelles. D’abord parce que la peur de perdre sa souveraineté persiste, face à l’ingérence dont pourrait faire part l’Union sur la politique menée en Hongrie. Mais aussi, décrypte Catherine Horel, parce qu’il ne veut pas d’une Europe fédérale, mais rêve d’une “Europe des Nations, où les intérêts nationaux, voire les égoïsmes nationaux, puissent continuer à exister”, et qu’il est plus aisé de modifier le système européen en y prenant part.

Son peuple le soutient, nourri aux médias d’État qui glorifient le Premier ministre. Pour séduire les électeurs, son parti, le Fidesz, a changé plusieurs fois de position sur l’échiquier politique. D’abord de gauche libérale aux débuts des années 1990, le parti est devenu plus conservateur, permettant à Orbán de se faire élire en 1998, avant d’échouer en 2002 à sa réélection. Il a ensuite opté pour le populisme de droite et prôné l’illibéralisme, ce qui lui a permis d’accéder au pouvoir en 2010, et cette fois d’y rester.

A cette période, la Hongrie peine à se remettre de la crise financière mondiale. En 2009, la récession atteint 6,8%. Le chômage touche alors 10% de la population. Orbán promet de redonner un second souffle à la croissance économique hongroise, ce qu’il parvient à faire. En multipliant les emplois municipaux et le nombre de fonctionnaires, il a augmenté la quantité d’emplois, mais aussi assuré le soutien d’une part de la population. Catherine Horel en tire cette analyse : “En se créant des affidés, des gens qui craignent que si le Fidesz est battu, ils soient licenciés, Orbán a ainsi acheté une partie de l’opinion en sa faveur”.

Et c’est de cette opinion publique justement, dont il se sert pour asseoir son pouvoir depuis bientôt 14 ans, en évoquant la grandeur passée de la Hongrie à retrouver au plus vite, et en instrumentalisant cette question de la souveraineté. “La Hongrie est un État indépendant, libre et souverain, et nous ne reconnaissons personne au-dessus de nous à part le Bon Dieu”, affirmait-il le 18 février 2023.

La Hongrie, une démocratie pas si démocratique

Gaspard Lagnel

Par définition, dans une démocratie, le souverain, c’est le peuple. Mais quand une instance de sécurité est créée pour “protéger” cette souveraineté, certains principes sont remis en question. Mi-décembre 2023, le gouvernement hongrois a adopté une loi pour prévenir et contrôler de potentielles “interférences étrangères”. Une décision qui passe mal au sein de l’Europe, et qui résonne comme une nouvelle tentative de baisser le rideau sur les contre-pouvoirs. De quoi révolter les ONG, Amnesty International en tête, et alerter l’UE, qui a envoyé en février dernier une lettre de mise en demeure envers la Hongrie pour violation du droit européen. Le Conseil de l’Europe craint que ce “bureau” ne soit pas indépendant du pouvoir et agisse de manière politique.

Alors que les élections européennes et municipales approchent (en juin), ce “bureau indépendant de protection de la souveraineté” comme il est appelé pourrait influencer le choix de certains électeurs, selon l’Union européenne. Ce n’est pas la première fois que la Commission européenne a dans le viseur le gouvernement magyar. Fin 2022, la Commission européenne a gelé une partie des plusieurs milliards d’euros de subventions destinées à la Hongrie, déjà pour des manquements à l’Etat de droit. Car les techniques du gouvernement de Viktor Orbán pour s’assurer une mainmise sur la justice posent problème. Un exemple: en 2020, Zsolt Andras Varga, proche du Premier ministre est nommé président de la Cour Suprême, alors qu’il n’a jamais exercé de profession juridique.

Finalement, sous pression de l’UE, le gouvernement a dû revoir certaines réformes de la justice en 2023 pour pouvoir toucher une partie des milliards gelés.

Viktor Orbán flirte avec les limites du droit européen depuis qu’il est chef du gouvernement. Après un premier mandat de 1998 à 2002, il est revenu à la tête du gouvernement il y a 14 ans, pour ne plus la lâcher. De quoi faire de lui un personnage controversé mais néanmoins emblématique du paysage politique hongrois.

Viktor Orbán qualifie lui-même le régime politique qu’il dirige de démocratie “illibérale”. Pour Catherine Horel, directrice de recherches au CNRS, cette qualification n’est plus adaptée. Elle devient même problématique : “Quand on parle de ce terme là, on ne sait pas trop ce que l’on met derrière. Alors démocratie, ça ne fait aucun doute, il y a des élections, il y a des partis politiques, les formes de la démocratie sont là. Maintenant, ce sont les modalités d'exercice de cette démocratie qui posent problème.”

À la tête du parti du Fidesz, Viktor Orbán et les siens exercent une pression et une propagande constantes sur la population hongroise. Tout est instrumentalisé et dirigé pour “arranger” l’information dans le sens du gouvernement, tout en trouvant des “coupables”. En effet, une fois n’est pas coutume, dès que le Fidesz a une cible dans le viseur, il ne le lâche pas. L’un des exemples les plus flagrants est celui du milliardaire Georges Soros. En août 2020, Médiapart qualifie le lobbyiste américano-hongrois d’ennemi public numéro 1 de Viktor Orbán. Une cible sur laquelle le Premier ministre ne loupe jamais une occasion de s’acharner. De confession juive, Soros est le “bouc-émissaire” par excellence de Viktor Orbán et de ses communicants. Accusé de pensées allant à l’encontre du christianisme par ces derniers, il y a fort à parier que ce soient plus ses prises de position en faveur de la liberté d’expression qui soient à l’origine de cette animosité. Une animosité qui ne vise pas uniquement Georges Soros. Comme lui, la plupart de ses “ennemis” sont à l’origine d’anciens alliés. C’est le cas de Gabor Ivanyi. Ancien soutien de Viktor Orbán, le pasteur avait critiqué le régime de plus en plus strict mis en place par ce dernier. Enfin, exemple le plus récent, Peter Magyar. L’ancien haut fonctionnaire du Fidesz, désormais opposé politiquement au Premier ministre, est vu comme une menace pour le gouvernement. Viktor Orbán cible aussi régulièrement les migrants, les homosexuels…

|

Un nouveau président pour éteindre la polémique Depuis le 5 mars 2024, la Hongrie a un nouveau président. Il s’agit de Tamas Sulyok, un ancien juriste et avocat, président de la Cour constitutionnelle depuis 2016. Nommé par le parti au pouvoir Fidesz, il remplace Katalin Novak, première femme de l’histoire à occuper le poste de présidente. Cette dernière a démissionné de son poste de présidente suite à l’indignation qu’avait provoqué l’un de ses actes : la polémique est née à la suite du pardon qu’a accordé Mme Novak en avril 2023 à un ex-directeur adjoint d’un foyer pour enfants, condamné en 2022 pour complicité dans une affaire de pédocriminalité. Après le suicide d’une des victimes, plus d’une centaine de milliers de manifestants (130 000 d’après la télé hongroise indépendante RTL) sont descendus dans les rues pour demander la démission de la présidente. Face à ce vent d’indignation qu’a suscité la décision de Mme Novak, Viktor Orbán, pourtant très proche de cette dernière, a laissé la présidente démissionner de son propre chef. Lui a prôné l’union, dans un discours radiophonique fédérateur : "L'unité nationale a été brisée par cette décision [de pardon]". Preuve que le chef du gouvernement tient à sa place plus que tout autre chose. Pour la remplacer, un autre proche d’Orbán a été nommé. Un nom qui pourrait selon le Premier ministre “restaurer l’unité”. |

||

Des limites quant au respect de l’Etat de droit

Si à l’échelle nationale, la gestion de son pays peut paraître appréciée, puisqu’il a été réélu en 2022 pour la quatrième fois consécutive, à l’échelle européenne, on ne peut pas en dire autant. Le Premier ministre a toujours entretenu une relation très complexe avec l’UE. Bien qu’il ne soit plus en poste à cette époque, il fut un grand acteur de l’entrée de son pays dans l’Europe en 2004.

Malgré sa volonté d’en faire partie, il ne cesse de bafouer les grands principes de l’Union.

En juin 2021, une loi entre en vigueur interdisant “la promotion” de l’homosexualité et le changement de sexe en public, dans les médias, etc. Avec pour premier argument une “protection des enfants”. Un argument qui ne passe pas au sein de l’UE, qui condamne fortement cette loi dès sa mise en place. Autres “acteurs” dans le collimateur de Viktor Orbán, les ONG et les titres de presse n’appartenant pas au gouvernement. De quoi déstabiliser et dissuader certaines parties de se mettre en travers des idées du Premier ministre. Car les manières de faire sont inédites.

Le système est ficelé pour contrôler l’opinion publique.

Corentin Léotard est rédacteur-en-chef au Courrier d’Europe Centrale. Installé depuis 2009 en Hongrie, il a vu le parti du Fidesz instaurer “une machine de propagande inédite au sein de l'Union européenne”, à tel point que le journaliste qualifie Antal Rogan, ministre et pilier de Viktor Orbán de “ministre de la propagande”, au vu de son poste très privilégié qui lui permet de contrôler les services secrets. Cette propagande s’exerce dans différents domaines, de manière plus ou moins affirmée, y compris à travers le sport. Si ce domaine peut paraître exclu de toutes ces problématiques, il y est finalement étroitement lié. Car le gouvernement de Viktor Orbán a fait de la question sportive une de ses priorités.

Depuis son retour au pouvoir, le Premier ministre a déboursé des millions d’euros dans des travaux de rénovation des infrastructures sportives. Un outil de soft-power qui fait de la Hongrie une vitrine sportive lors de compétitions telles que l’Euro de football en 2021.

Toutes ces tentatives mises bout à bout démontrent une volonté de souveraineté de la part d’un Viktor Orbán prêt à tout pour réussir, quitte à contrôler la diffusion de l’information, et se séparer même de ses plus proches soutiens.

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

"Les sanctions de Bruxelles nous détruisent" Photo Palko Karasz

"Les sanctions de Bruxelles nous détruisent" Photo Palko Karasz

L’USINE À PROPAGANDE DE VIKTOR ORBÁN

Alexandre Noisette

Dix journalistes bien connus en Hongrie de la chaîne TV2, votent Viktor Orbán et le revendiquent en facecam à la télévision, lors des élections législatives de 2022. Une scène inimaginable en France ou dans d’autres pays européens, mais pas en Hongrie, où le parti du Fidesz de Viktor Orbán contrôle plus de 80% des médias du pays. Autre exemple, en 2022, Le Monde a révélé les témoignages de plusieurs journalistes de l'entreprise nationale de médias publics (MTVA), qui dépeignent une réunion glaciale avec leur rédacteur en chef, lors de la campagne des élections européennes de 2019.

« Vous êtes tous conscients que, dans cet établissement, ce n’est pas l’opposition qu’on soutient. Les sujets sur l’immigration et Bruxelles, il faut les faire. Ceux qui ne savent pas comment écrire sur ces sujets peuvent rentrer chez eux. Et si ce que je viens de dire surprend qui que ce soit, il n’a qu’à rentrer chez lui aussi. C’est maintenant qu’il faut prendre une décision. Je veux une réponse de chacun : acceptez-vous, oui ou non, de travailler dans ces conditions ? » (Le Monde - 29 mars 2022)

Les médias d’Etat sous la botte du Fidesz

Un récent rapport de l’ONG de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW), nommé “I Can’t Do My Job as a Journalist: The Systematic Undermining of Media Freedom in Hungary” (“Je ne peux pas faire mon travail de journaliste : L'atteinte systématique à la liberté des médias en Hongrie”), documente toutes les contraintes auxquelles sont confrontés les journalistes et les médias sous le contrôle du parti de Viktor Orbán. Il mentionne le licenciement de plus de 1.600 journalistes de MTVA en 2017, remplacés par d’autres soutenant l’idéologie du gouvernement.

Viktor Orbán a profité de sa majorité parlementaire pour modifier la loi hongroise sur la presse, et a nommé des partisans du Fidesz à l'Autorité des médias et au Conseil des médias (l'organe de régulation des médias du pays). Le rôle de l’ensemble de ce processus vise à soutenir la propagation d’une idéologie nationaliste hongroise et à servir la politique du gouvernement. Une usine à propagande qui a déjà servi au leader de la Hongrie.

Le gouvernement a pris le contrôle de la quasi-totalité des médias présents dans le panorama audiovisuel. “Il reste peut-être une chaîne indépendante à la télé, et sinon toutes les autres sont aux mains du pouvoir. Si l’on regarde les JT de chaque chaîne, ce seront les mêmes titres et les mêmes récits, c’est assez hallucinant”, remarque une journaliste étrangère qui travaille sur l’actualité hongroise interrogée par l’équipe du RIG Hongrie 2024, mais qui préfère ne pas être citée nommément dans ce contexte médiatique et politique sensible. Dans une tribune pour le Nouvel Obs, Zsuzsanna Szelényi, experte en politique étrangère et ancienne membre du Fidesz, alerte sur la situation médiatique dans son pays. “La plupart des chaînes de radio hongroises ont en effet été transformées en médias de propagande. Les programmes d’information vantent les réalisations du pouvoir, et ils ne sont interrompus que par des publicités gouvernementales. Les débats politiques sont inexistants”, décrit-elle.

Des médias privés aussi entre les mains de proches d’Orbán

La majorité des médias privés est aussi passée, de manière floue, dans les mains de proches de Viktor Orbán. “La tactique consiste à racheter des médias existants et à en créer de nouveaux à travers des oligarques fidèles à Orbán. Ils investissent une partie de leur fortune dans des médias loyaux au régime. Voilà comment Orbán s'est créé un environnement médiatique en sa faveur”, explique Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d’Europe centrale, média francophone basé à Budapest.

Alexandre Noisette

Alexandre Noisette

Le gouvernement a accru son emprise sur les médias avec la création de la Fondation de la presse et des médias d'Europe centrale (KESMA ou Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) en 2018. La fondation contrôle aujourd’hui plus de 470 médias dans le pays. Orbán a justifié cette consolidation comme une “nécessité stratégique nationale de regrouper les outils d’information dans l’intérêt public”. Les médias privés affiliés à la KESMA ont naturellement adopté une orientation favorable au gouvernement.

Le parti d’Orbán a aussi profité de la fermeture ou du rachat de médias indépendants. Par exemple, la fermeture forcée en 2016 du plus grand quotidien d'opposition hongrois, Nepszabadsag, ou les rachats en 2014 et 2020 des sites d’information en ligne Origo et Index. “Les pratiques de distorsion du marché des médias par les gouvernements successifs de la coalition Fidesz ont conduit à la prédominance des médias pro-gouvernementaux et le déclin des médias indépendants ou critiques à l’égard du gouvernement”, a déclaré Irene Khan, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, dans un rapport en janvier 2022 sur la Hongrie.

Les jeunes journalistes courtisés par les médias pro-gouvernementaux

Le Courrier d’Europe centrale, de Corentin Léotard, a réalisé un reportage en juin 2019 pour comprendre les motivations de ceux qui travaillent pour la presse d’Etat. De plus en plus de jeunes diplômés comptent parmi les ouvriers de la machine à propagande et ne s’en cachent pas.

Le militantisme en faveur du Fidesz est la première raison pour ceux qui rejoignent de tels médias. “J’ai été séduite par l’opportunité de faire passer le message du gouvernement afin qu’il puisse être assimilé par les jeunes et qu’ils y croient également”, explique Petra, embauchée par un site d’information du régime. Mais ce n’est pas l’unique motif. Les différents témoignages parlent de salaires élevés attribués à des jeunes sans expérience, et d’une rédaction soudée où la camaraderie règne. Le salaire varie selon les rédactions mais il est en moyenne de 300 000 forints pour un journaliste débutant, ce qui équivaut à 1.000 euros. Le salaire minimum hongrois est fixé à 579 euros par mois en 2023, d’après Eurostat.

Les réactions de l’Union européenne vis-à-vis de la Hongrie

Alors que le contrôle des médias d’information met en péril la situation des démocraties en Europe, il est évident que l’Union européenne (UE) a son rôle à jouer dans cette affaire. Le discours porté par la presse hongroise est un monologue de soi-disant experts qui dénigrent l’opposition. Et l’opposition rassemble pour ces experts, entre autres, le monde libéral et l’UE, à l’instar de Vladimir Poutine qui dresse le portrait d’un ennemi commun, en l'occurrence l’Occident, pour entretenir la confiance de son peuple. Viktor Orbán procède de la même manière pour être réélu par le peuple hongrois.

Cette atteinte à la liberté de la presse et au pluralisme représente une violation du principe de démocratie consacré à l’article 2 du Traité sur l’Union européenne. Les institutions de l’UE surveillent depuis plusieurs années la Hongrie. Et pour le moment, la Commission européenne a bloqué 21 milliards d’euros destinés à la Hongrie à cause des violations des principes de l’Etat de droit par les autorités hongroises. Finalement, le pluralisme dans les médias et la liberté d’être informé avancent à reculons dans un pays gangrené par la propagande d’Etat.

Les médias d’opposition face aux entraves du gouvernement

Les médias indépendants en Hongrie luttent contre un environnement de plus en plus hostile, alors qu'ils tentent de maintenir une voix critique face au gouvernement. Confrontés à des obstacles tant financiers que politiques, ils luttent pour la préservation de leur liberté d'expression.

Par Angèle Ingrand

Kristóf Molnár a 27 ans. Il est hongrois et a étudié le droit en Allemagne pendant 5 ans. Aujourd’hui de retour dans son pays d’origine, il est devenu journaliste pour le média d’investigation magyar 444.hu. Il fait partie des rares journalistes qui sont encore indépendants dans son pays. Pour exercer sa profession, il doit fournir davantage d'efforts qu’un journaliste travaillant pour un média contrôlé par l'État. “Les politiciens ne répondent jamais à mes appels et restent plutôt silencieux, cela fait partie de leur stratégie”, raconte t-il à l’équipe du RIG Hongrie 2024. “Ils ne parlent qu'à leurs médias, c'est-à-dire leurs journaux et la télévision d'État, de sorte que les sites indépendants ne peuvent pas vraiment les atteindre ou, s'ils le peuvent, c'est seulement de manière confidentielle, mais c'est très difficile.” Il souligne également qu’après des événements officiels, la plupart des hommes politiques tiennent des conférences de presse nationales, mais que le Premier ministre hongrois, lui, n’en fait jamais. Les journalistes n’ont donc que très rarement l’occasion de lui poser des questions.

Malgré leur portée limitée par rapport aux médias d'État, quelques médias indépendants subsistent. Parmi les principaux, on peut citer 444.hu, fondé par des anciens journalistes de Index.hu qui ont quitté le média alors qu'il était en voie de devenir progressivement sous contrôle gouvernemental. Direkt36, HVG et Átlátszó font également partie des médias indépendants qui se concentrent sur le journalisme d'investigation, exposant souvent les scandales et les failles du régime en place. Tous ces médias partagent la même problématique : ils font face à des obstacles importants lorsqu'il s'agit de produire leur contenu journalistique.

“Le gouvernement Hongrois créé un espace hostile aux médias indépendants”

Human Watch Rights

Les journalistes ont tout d'abord du mal à accéder aux sources d'information. Les citoyens hongrois qui craignent l’association avec les anti-gouvernementaux sont réticents à témoigner leur opinion. “Les gens hésitent vraiment à parler à la presse, et cela même sous couvert d'anonymat”, explique Corentin Léotard. “Ils ne risquent rien du tout, mais il y a quand même cette idée qu'il vaut mieux éviter de s'exposer dans le contexte actuel.”

Mais si les journalistes ont du mal à obtenir des témoignages, ils ont encore plus de difficultés à obtenir des informations officielles provenant d’hommes politiques.

Ces derniers sont très difficilement accessibles aux médias indépendants. Les accréditations pour les événements politiques sont attribuées de manière discriminatoire, favorisant les médias pro-gouvernementaux. “J'ai soumis une demande pour assister à l'événement Conservative Political Action Conference à Budapest qui est clairement identifié comme un rassemblement de sympathisants de Trump. La réponse que j'ai reçue a essentiellement été un simple 'Désolé votre média est trop woke', autrement dit qu’on était trop de gauche et que le jour où l’on ne le sera plus, on sera enfin les bienvenus”, raconte Corentin Léotard. “Cette réponse, je l'ai appris par la suite, était la même pour tous les représentants des médias d’opposition.”

Les journalistes d’opposition sous pression

Mais en plus de cette indisponibilité des sources, les journalistes critiques du gouvernement hongrois font également face à des menaces. Dans son rapport sur la Hongrie de 2023, Reporters Sans Frontières dénonce des campagnes de dénigrement à l’égard des journalistes. Certains journalistes ont également exprimé leur colère à propos de cette traque. Dans le rapport de Human Rights Watch “I Can’t Do my Job as a Journalist”, on peut lire : "Plusieurs journalistes indépendants [...] ont indiqué qu'ils avaient été visés par le logiciel espion Pegasus et qu'ils faisaient régulièrement l'objet de campagnes de diffamation de la part d'organes de presse pro-gouvernementaux, créant ainsi un climat de peur et d'intimidation.” Les alliés du gouvernement s'attaquent ainsi à des journalistes d’opposition et effectuent une traque d’informations très personnelles pour les dénigrer publiquement sur internet.

En addition à ces contraintes, les médias sont confrontés à des défis financiers importants. Les recettes publicitaires, une source de revenus cruciale pour de nombreux organes de presse, ont diminué ces dernières années. “Nous n’avons bien sûr aucune aide de l'État. Notre financement fonctionne uniquement avec les abonnements mensuels et on ne peut presque pas compter sur le marché de la publicité”, affirme Kristóf Molnár. “Toutes les entreprises qui sont d'une manière ou d'une autre liées au gouvernement, par exemple les entreprises d'État, ne peuvent pas faire de publicité dans les médias indépendants parce que c’est contraire au message du gouvernement.”

Ces obstacles financiers contrastent grandement avec la facilité qu'ont les médias contrôlés par l'État à obtenir des ressources. Selon un rapport de IPI, le Media Services and Support Trust Fund (MTVA), groupe de médias qui comprend des chaînes de télévision, des stations de radio et des services en ligne, reçoit des sommes considérables d'argent de l'État, notamment 130 milliards de HUF (environ 340 millions d'euros) en 2022.

“Il y a des gens qui continuent à croire que tout ce qu’ils voient à la télé ou entendent à la radio est forcément vrai”

Les conséquences de ces disparités entre médias d’Etat et médias indépendants sont significatives. Une grande partie de la population hongroise, privée d'un accès fiable à une information diversifié se retrouve vulnérable à la désinformation. “Il y a l'idée, qui est véhiculée par la propagande, que les journalistes qui ne sont pas liés au gouvernement sont à la solde des intérêts étrangers, du milliardaire Georges Soros”, observe Corentin Léotard. “Et ce genre de théories conspirationnistes donnent lieu à des caricatures ou des articles d'opinion très virulents. Moi-même, j'ai été nommé dans un post de blog du Eric Zemmour local, on peut le résumer comme ça.”

Une enquête du 21 research center datant de 2023 s’est penchée sur la confiance accordée par les hongrois aux médias du pays. A l’affirmation “La plupart des produits médiatiques sont totalement indignes de confiance et remplis de fausses nouvelles”, les hongrois sondés ont répondu en moyenne 3,8 sur une échelle de 0 à 5 (0 étant “pas d’accord” et 5 “totalement d’accord”).

Catherine Horel raconte avoir, lors de ses voyages en Hongrie, côtoyé des habitants très fortement sous l’influence des médias d'État. “Il y a des gens qui continuent à croire que tout ce qu’ils voient à la télé ou entendent à la radio est forcément vrai. J'étais à Budapest il y a un mois, et en parlant avec le chauffeur de taxi sur le trajet depuis l’aéroport je lui explique que je suis française. Ce à quoi il m’a demandé comment ça se passe en France, parce qu'il y a des migrants partout qui agressent tout le monde, que c’est la jungle”. Mais ce qu’a relevé l’historienne, c’est aussi que la population est divisée. Si une partie de la population est passive et ne cherche pas à s’informer, et qu’une autre est favorable au gouvernement, la dernière partie est vent debout contre Viktor Orbán. Cette population qui s'informe sur Internet, qui a un discours oppositionnel, s'intéresse fortement à ce que disent les partis d'opposition.

Une résistance des médias d’opposition vectrice d’espoir

Pour les journalistes, la clé de la survie et de la prospérité du pluralisme pour les Hongrois réside dans leur capacité à redoubler d'ingéniosité dans leurs enquêtes. "En Hongrie, on a un établissement qui s’appelle le Matthias Corvinus Collegium. C'est une très grande institution, qui organise donc de nombreux événements”, explique Kristóf Molnár. “Et si vous allez à ce genre d'événements, c’est généralement rempli de politiciens du gouvernement et d'experts favorables au gouvernement. Vous pouvez donc y recueillir des informations de manière informelle en discutant avec eux autour d'un café, par exemple.”

Le journaliste partage également une astuce qu’il utilise très régulièrement qui consiste à approcher les politiciens lorsqu'ils sont hors de Hongrie. “C'est plus facile parce que les politiciens hongrois ne sont pas si fermés lorsqu'ils sont à l'étranger. Ils ne se sentent pas vraiment menacés. Ainsi, ils sont un peu plus accessibles.” Cette persévérance des médias d’opposition et leur ingéniosité dans l'enquête journalistique restent une des lueurs d'espoir dans un paysage médiatique de plus en plus restreint.

LA CULTURE COMME ESPOIR DE LIBERTE D’EXPRESSION

Lili-Jeanne Bluteau

Connaissez-vous le point commun entre la comédie musicale de Billy Elliot, Frida Kahlo et la poétesse hongroise Krisztina Tóth ? Pour Viktor Orbán, les trois sont des menaces à l’illibéralisme, et sont donc censurées ou attaquées.

En 2018, 15 représentations de la comédie musicale du danseur britannique ont été annulées dans la capitale hongroise à la suite d’articles homophobes envers l'œuvre, notamment du journal Magyar Idok, proche du Fidesz. La même année, une exposition consacrée à la peintre mexicaine au Musée des Beaux-Arts a fait polémique, accusée par le gouvernement de promouvoir le communisme. En 2021, l’écrivaine Krisztina Tóth, figure littéraire contemporaine, confiait dans une interview à un magazine qu’elle trouvait les livres du programme scolaire hongrois désuets et misogynes. Elle a notamment cité le livre Homme d’Or, roman de l’auteur Mór Jókai, lui-même connu pour ses idées machistes. Cette dernière affaire a eu des conséquences plus graves pour Krisztina Tóth, accusée alors de “censure féministe” et d’outrage au patrimoine littéraire national. Depuis, elle et sa fille adoptive sont menacées et traquées au quotidien. Elle a confié à France Culture avoir reçu des excréments de chien dans sa boîte aux lettres suite à cela. Dès 2018, elle avait déjà perdu sa charge de cours à l’université pour un cas similaire. Ces décisions de censure ne sont pas prises par le ministère de la culture, mais par l’Académie hongroise des Arts, également aux valeurs conservatrices.

En 2021, continuant sa bataille pour prendre le contrôle de la culture du pays, Orbán annonce vouloir soutenir sa définition de “culture hongroise” et évoque une enveloppe de 62 millions d’euros pour soutenir les artistes musiciens émergents. L’homme derrière cette initiative est le philosophe et analyste politique Szilard Demeter, qui ne se cache pas être “Orbániste à 110%”, déclare-t-il à l’AFP sur place. Son objectif d’en faire un “ciment d’identité hongroise”, par peur, à ses yeux, qu’elle n’existe plus dans 100 ans.

Cela fait peur à l’artiste Ferenc Megyeri, membre du groupe punk HétköznaPI CSAlódások (traduction littérale : déceptions du quotidien), selon ses confessions à l’AFP. Lui, avait été victime de censure aussi lors d’un concert filmé et diffusé à la télévision. Ce soir-là, il portait un t-shirt avec imprimé en gros “Soros”, référence au milliardaire américain d’origine hongroise et juive George Soros. Celui-ci est souvent visé par Orbán et son parti, accusé de financer et contrôler les médias, voire comparé à Hitler par Szilard Demeter. Ce t-shirt étant donc incompatible avec la politique du premier ministre, la rediffusion du concert ne montrait que le visage de Ferenc Megyeri, et a d’ailleurs coupé les chansons “Viktor”, qui se moque ouvertement du leader politique, et “Abszurdisztán”, qui critique le gouvernement plus largement.

Si ce genre de censure fait partie des “déceptions quotidiennes” pour lui, il a peur que la fameuse enveloppe de 62 millions d’euros soit un nouveau moyen de faire taire. S’ajoute à cela le milliard de forints (plus de 2,5 millions d’euros) que Viktor Orbán investit dans la maison d’édition Libri, la plus grande du pays, pour soutenir des blockbusters patriotiques qui glorifient l’Histoire hongroise.

Photo Györgyi Bluteau

Photo Györgyi Bluteau

Photo Festival Sziget

Photo Festival Sziget

La riposte artistique

Depuis des années, certains acteurs culturels prennent position face au gouvernement répressif hongrois et pour défendre la liberté d’expression. Le plus radical est András Schiff, un pianiste et chef d’orchestre hongrois qui s’est installé au Royaume-Uni depuis 2013. Cette année-là, au bout de trois ans de politique du Fidesz, il a confié à la BBC qu’il ne remettrait plus jamais les pieds en Hongrie de sa vie, professionnellement ou personnellement. Ses raisons ? L'oppression politique évidente, le manque de réaction du peuple hongrois qu’il déplore, et des menaces anonymes qu’il a pu recevoir.

Au sein du pays, le Sziget, plus grand festival de musique d’Europe, défend la liberté d’expression et donne un espace aux artistes engagés. En 2019, le partenaire de l’événement Coca-Cola avait suscité la polémique en placardant le réseau de métro de Budapest de couples gays partageant leur boisson. Ce fut suffisant pour István Boldog, député et vice-président du parti conservateur pour appeler au “boycott général de la marque jusqu’à ce qu’ils retirent leurs affiches provocantes envers la Hongrie”. Ce même député avait également appelé, cette année-là, à l’interdiction de la Marche des fiertés à la capitale, manifestation mettant à l’honneur la communauté LGBTQIA+, “pour protéger les enfants des aberrations sexuelles”.

Cette cause marque beaucoup les esprits en Hongrie. Viktor Orbán continue perpétuellement de limiter les droits aux personnes homosexuelles, considérés comme des “ennemis intérieurs”. Et depuis 2021, les représentations de couple du même sexe ou de transidentité sont prohibées dans les écoles, les médias et les publicités. En réponse, beaucoup d’artistes soutiennent ouvertement la cause LGBTQIA+, notamment le groupe de rock indépendant Carson Coma, qui portait un t-shirt “Les homophobes sont gays” lors de l’édition 2023 du Sziget. Ce groupe aborde ce sujet ‘tabou’ dans leur pays, comme dans leur célèbre chanson Pók où les artistes se plaignent que les membres de la communauté soient forcés de se cacher.

Traduction :

Tu te penches et tu laisses la haine prendre contrôle de ta langue :

“C’est Adam et Eve, pas Adam et Stéphane”

Pourquoi dis-tu toujours cela ?

Pourquoi devrait-il se cacher ?

“A la maison entre quatre murs.”

Tu ne vois pas l’araignée derrière le mur

Pourquoi ça te dérange que j’existe ?

Pourquoi devrais-je rester à la maison ?

“A la maison entre quatre murs”

Le musicien Krubi tient un discours particulièrement critique envers le gouvernement. Lors de son concert au Sziget 2023, ses fans l’appelaient sur scène en criant “Dirty Fidesz” (Sale Fidesz en français). Sur une scène non loin de là, le DJ Hundred Sins a dédié une chanson aux Ukrainiens victimes de la guerre, et a tenu un discours critique envers Viktor Orbán et ses relations compromettantes dans ce conflit avec Vladimir Poutine.

Gaspard Lagnel

Gaspard Lagnel

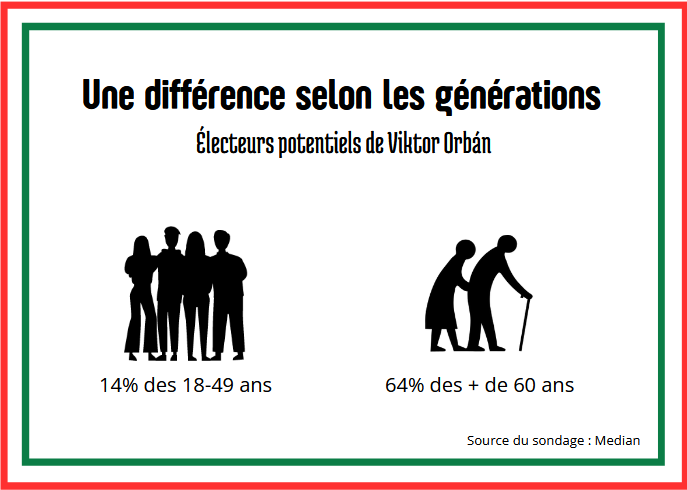

Si ça ne touche pas l’entière population du pays, le jeune public de ces artistes reçoit très bien le message, notamment à Budapest, ville plus cosmopolite que le reste du territoire. Cela s’observe dans les chiffres révélés par Médian, l’équivalent de l’INSEE en France. Selon l’entreprise indépendante, seulement 14% des 18-49 ans voteraient pour le Fidesz contre 64% pour les plus de 60 ans.

RIG Hongrie 2024, rédaction : 08/04/2024 au 11/04/2024

Rédacteurs en chef : Lili-Jeanne Bluteau et Théo Boissonneau

Responsables audiovisuel : Angèle Ingrand et Alexandre Noisette

Responsable webographie : Gaspard Lagnel

Encadrante : Isabelle Wesselingh

Remerciements : Isabelle Wesselingh - Catherine Horel - Corentin Léotard - Kristóf Molnár - Emilia Barna - Clément Boissonneau - Péter Winkler - Balázs - Tamás Bartok - Györgyï Demjén - Gyuri Bartok - Zita - Université Nice Côté d’Azur. Sans oublier toutes les personnes qui ont collaboré de manière anonyme à ce projet.