Hong Kong

Le contrôle subtil de Pékin

Hong Kong, territoire attractif avec plus de 52 millions de touristes en 2023, met en avant ses paysages de carte postale et ses skylines à perte de vue. Un dynamisme urbain et une richesse culturelle marquée par son héritage chinois et britannique. Surnommée “Perle de l’Orient” pour sa beauté et sa vitalité économique, la ville est considérée comme le joyau de la région.

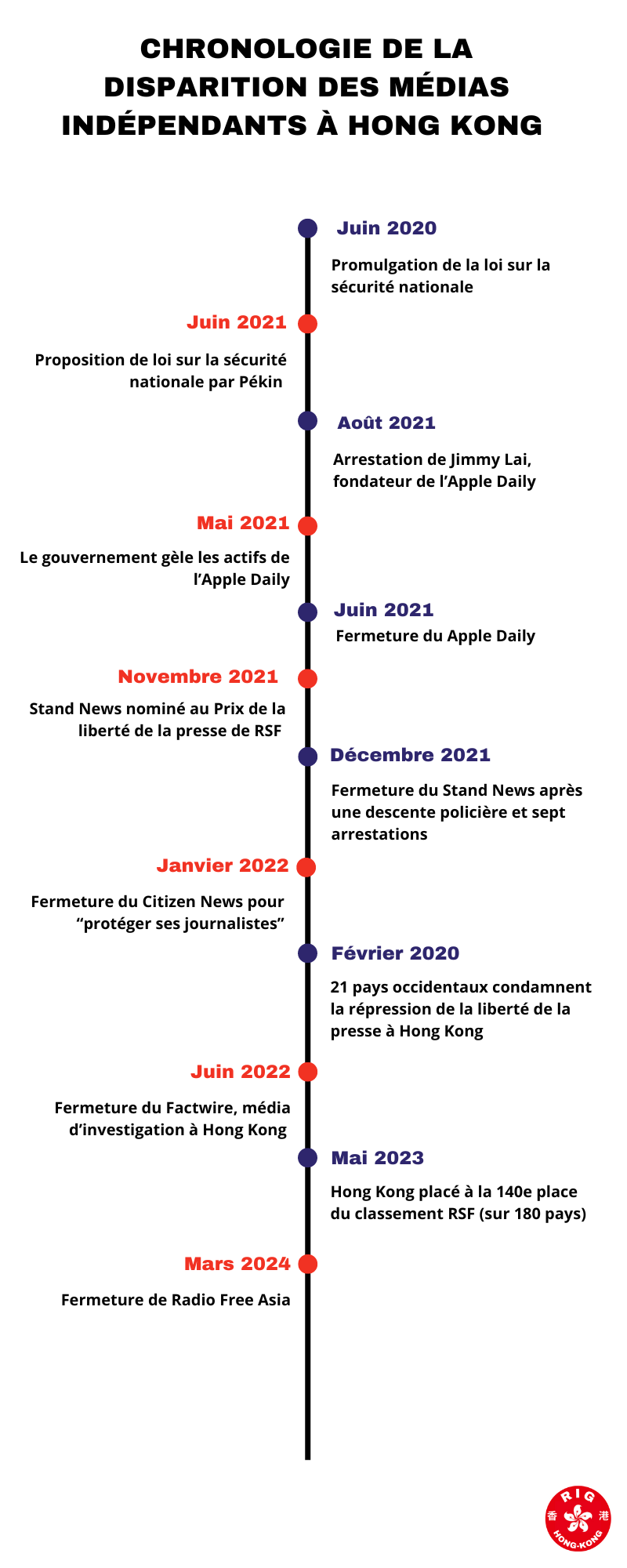

La réalité, elle, est beaucoup moins belle. Depuis 2020, ce territoire longtemps considéré comme un “bastion des libertés” a connu un net recul en matière de liberté d'expression. De la 18ème place, lors de la création du classement de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, Hong Kong se retrouve à la 70ème place en 2018, puis à la 140ème place (sur 180) aujourd’hui.

Pendant des décennies, Hong Kong a joui d’une très bonne réputation en Asie-Pacifique, en matière de liberté de la presse et d’expression. Colonie britannique au XIXème siècle, la région bénéficiait d’un système juridique distinct de celui de la Chine. Mais depuis la rétrocession de Hong Kong à Pékin le 1er juillet 1997 par les britanniques, l'état de la liberté de la presse décline. En même temps que le territoire était rétrocédé, il devient une région administrative spéciale chinoise, un tournant pour l’autonomie du territoire et ses droits.

Depuis 27 ans maintenant, Hong Kong est régi par la Loi fondamentale proclamée par l’Assemblée Nationale populaire de Chine. Cette loi définit le système politique local par le principe “un pays, deux systèmes”, signifiant que Hong Kong devait bénéficier d’une large autonomie jusqu’en 2047 concernant son économie, sa culture et ses instances politiques.

Mais ce principe d’autonomie est remis en cause : ces dernières années, la Chine a exercé de plus en plus fortement son pouvoir sur le territoire et voit d’un mauvais œil les libertés dont profitent les hongkongais. Elle étend son influence notamment dans le domaine des médias.

Hong Kong a été en conséquence le théâtre de manifestations massives en 2014 et en 2019. En 2020, le gouvernement chinois impose une loi sur la sécurité nationale visant à faire taire les opposotions. Véritable instrument de répression, cette loi a causé la fermeture d’un grand nombre de médias indépendants dont les deux plus importants : Apple Daily et Stand News.

La région administrative spéciale chinoise souffre également sur le plan économique. En cause, le durcissement de la répression chinoise et la pandémie de Covid-19. Pilier de l’économie mondiale et poumon financier de l’Asie, le territoire a perdu une place dans le classement des marchés boursiers mondiaux et les tensions géopolitiques rendent incertain son rétablissement économique à long terme.

L’autorité grandissante de la Chine sur Hong Kong influence son avenir. La fin du régime spécial en 2047 questionne l’autonomie réelle de la région administrative spéciale entre-temps. Comment avoir le courage d'exprimer une voix dissidente face au contrôle tout à la fois subtil et de plus en plus drastique exercé par Pékin ?

C’est donc dans un contexte en tension que nous avons enquêté. Nombreux sont les refus que nous avons essuyés. Beaucoup de nos interlocuteurs craignaient que leur propos puissent être utilisés par les autorités à leur encontre. Pour protéger nos sources, opinions et témoignages ont dû et n'ont pu être diffusés que sous couvert d’anonymat.

Comment s'informe-t-on à Hong Kong ?

Marc Guyon

Un expatrié néo-zélandais

Evelyne Ta

Une citoyenne hongkongaise (1)

Une citoyenne hongkongaise (2)

Photo by Sébastien Goldberg on Unsplash

Photo by Sébastien Goldberg on Unsplash

Comprendre comment les habitants de Hong Kong s’informent, c’est déjà comprendre beaucoup sur la liberté d’expression et sur le climat général dans ce territoire. Entre comparaison avec l’information en Chine continentale, censure des médias ou accès à l’actualité via les réseaux sociaux, les hongkongais que nous avons interrogé décrivent un paysage médiatique complexe .

Nous avons réussi à récolter les témoignages de cinq personnes habitant ou ayant habité à Hong Kong. Quatres personnes y vivent actuellement, une personne a étudié à Hong Kong en 2023. Deux femmes sont nées sur le territoire, elles ont 35 et 40 ans et sont toutes les deux enseignantes. Deux hommes sont des expatriés qui vivent à Hong Kong depuis une dizaine d'années, l’un est français et l’autre est néo-zélandais. Enfin nous avons également pu échanger avec une jeune femme qui a étudié un semestre à Hong Kong en 2023. Sur les cinq personnes que nous avons interviewées pour les capsules vidéos, trois préfèrent rester anonymes. Ces trois personnes ont peur que leur avis nuise à leur carrière professionnelle ou que le gouvernement chinois les utilisent à leur encontre. Ce besoin d’être anonyme veut donc déjà dire beaucoup sur la liberté d’expression à Hong Kong. Dans un pays libre où la presse et le débat d’opinion ne sont pas menacés, un citoyen n’aurait pas peur de s'exprimer ou même de critiquer.

En comparaison avec la Chine continentale, la presse hongkongaise est libre

Plusieurs des personnes interrogées ont comparé la situation hongkongaise avec la Chine continentale où le contrôle de la presse est exercé par le gouvernement chinois grâce à de la censure, de la surveillance, de la propagande et par la répression des journalistes. La Chine continentale s’assure que tous les médias s'alignent sur les directives du Parti communiste chinois. Les journalistes chinois font face à des intimidations et au risque d'emprisonnement, tandis que les médias étrangers sont sévèrement restreints. La plupart des réseaux sociaux sont interdits ou disposent d’une version chinoise : les habitants sont obligés d’acheter des VPN ou de passer par des réseaux cryptés pour obtenir une information libre. A Hong Kong, même si la liberté d’expression est de plus en plus restreinte, les informations circulent bien plus librement. Les citoyens qui ont eu l’occasion de vivre en Chine continentale s’y sentent donc beaucoup moins contrôlés.

La promesse brisée de la liberté d'expression à Hong Kong

Faustine Bassac

Des manifestants rassemblés devant la statue Lady Liberty lorsqu'elle a été dévoilée au public. Photo : @hkladyliberty

Des manifestants rassemblés devant la statue Lady Liberty lorsqu'elle a été dévoilée au public. Photo : @hkladyliberty

La statue Lady Liberty, symbole des pro-démocratie, lors des manifestations de 2019. Photo : @hkladyliberty

La statue Lady Liberty, symbole des pro-démocratie, lors des manifestations de 2019. Photo : @hkladyliberty

Chronologie des mouvements pour l'autonomie de Hong Kong. Infographie : Faustine Bassac

Chronologie des mouvements pour l'autonomie de Hong Kong. Infographie : Faustine Bassac

Chronologie des mouvements pour l'autonomie de Hong Kong. Infographie : Faustine Bassac

Chronologie des mouvements pour l'autonomie de Hong Kong. Infographie : Faustine Bassac

Le président chinois Deng Xiaoping garantit une certaine autonomie et des libertés à la région administrative spéciale chinoise lorsque Hong Kong est rétrocédé à la Chine le 1er juillet 1997 après avoir passé plus de 156 ans en tant que colonie britannique. Cette autonomie est régie par le principe “un pays, deux systèmes” dont doit bénéficier Hong Kong jusqu’en 2047. Mais dans les faits, l’emprise de Pékin sur la région ne fait qu'accroître et le principe semble s’éroder progressivement.

Depuis la rétrocession à la Chine, la population hongkongaise se voit, peu à peu, confisquer ses libertés. En août 2014, les autorités chinoises prennent la décision de n’accorder qu’une démocratie limitée aux Hongkongais. Les candidats au poste de chef de l’exécutif local, chargés de diriger, organiser et contrôler le territoire, seront triés sur le volet et choisis par un comité de 1200 personnes. Pourtant deux mois avant, 800 000 personnes participaient à un référendum officieux pour demander l’instauration d’un suffrage universel. La population s'insurge face à ce nouveau mode de scrutin qui réduit ses droits. Elle demande des élections libres, sans présélection des candidats. Le sentiment de colère se réveille !

Dans la nuit du 26 septembre 2014, des milliers d’étudiants descendent dans les rues pour protester pour plus de valeurs démocratiques. Ils sont rapidement rejoints par d’autres personnes déterminées à obtenir de Pékin davantage de libertés politiques. Plus tard, ces manifestations prendront le nom de « révolte des parapluies » : des dizaines de milliers de Hongkongais utilisaient des parapluies pour se protéger des lances anti-incendies utilisées par les policiers pour disperser les manifestants. Mais ce vaste mouvement n’a pas fait bouger Pékin qui n’écoute pas les revendications des manifestants. Ces 79 jours de contestation populaire restent tout de même un symbole pour les pro-démocrates. Et quelques années plus tard, le mouvement s'élargit.

De juin 2019 à mai 2020, un million de personnes manifestent pour demander le retrait de l’amendement de la loi d’extradition. Cette loi autoriserait à extrader les personnes criminelles résidant à Hong-Kong vers d’autres régions comme la Chine continentale. Les autorités la justifient en affirmant qu'il s'agit d’éviter à la région d’être un refuge pour les criminels. Mais les "criminels" visés sont simplement des citoyens qui expriment leurs opinions. Les manifestants dénoncent, tout comme en 2014, l’ingérence du gouvernement central dans les affaires de Hong Kong et une atteinte à l’autonomie de la région promise dans le principe un pays, deux systèmes.

Loi sur la sécurité nationale, une attaque frontale aux libertés

C’est un coup de massue pour Hong Kong. En juin 2020, les autorités chinoises ont répondu de manière stricte à ces mouvements de revendications. Pékin instaure de force la loi sur la sécurité nationale et réécrit alors la liberté d’expression et de la presse sur ce territoire. Ce texte réprime quatre types d’infractions : « le terrorisme, la subversion, le séparatisme » et « la collusion avec des forces extérieures et étrangères ». Le gouvernement souhaite casser le mouvement pro-démocratie, qui commençait à prendre de plus en plus d’ampleur, tout en mettant en place un outil capable de juger tout acte comme une menace à la sécurité nationale.

Ce texte promulgué le 30 juin par le président chinois Xi Jinping a largement restreint les libertés dont l’ancienne colonie britannique jouissait. Le soutien à l’indépendance de Hong Kong devient un crime et les opposants à cette loi y voient une grave atteinte à l’autonomie du territoire. Ils craignent que cette loi ne soit utilisée pour museler toute forme de dissidence politique. « En Chine cette loi est entrée dans leur système depuis des années, ils vivent avec et cela a été accepté par la population. Mais à Hong Kong, la police veut appliquer la loi de manière très efficace. Ils prennent les paroles de la population mot pour mot. J’ai l’impression que Hong Kong est devenu similaire à la Corée du Nord et pire que la Chine », déclare Alric Lee, fondateur de Hong Kong Lady Liberty, une organisation pro-démocratie.

Alors que la loi sur la sécurité nationale a fragilisé les mouvements de revendication de la population locale, un nouvel article a vu le jour, en mars 2024, l’article 23. Il prévoit que les infractions telles que la trahison, l’espionnage, le sabotage, l’ingérence étrangère et l’insurrection mettant en péril la sécurité nationale, sont passibles de la prison à perpétuité. Pour Ray Wong, militant pro-démocrate, c’est une nouvelle règle de trop, « avec cet article 23 il y a beaucoup plus de charges applicables aux activistes et aux Hongkongais en général. » L’article vient compléter le texte imposé par Pékin en 2020. Un nouveau coup porté à la liberté d’expression sur le territoire selon Alric Lee : « Il y a déjà eu la loi sur la sécurité nationale qui était très restrictive sur ce que les gens pouvaient dire mais maintenant même si tu partages une actualité sur un pays étranger, ils t’accusent d’être un espion des gouvernements étrangers. C’est devenu excessif. » La loi oblige tout citoyen à informer la police s’il sait qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre une trahison. Le non-respect de cette obligation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. « Même dans la sphère privée on n’ose pas dire tout ce que l’on pense. Nos amis, notre famille peuvent nous dénoncer car le gouvernement encourage à signaler ceux qui sont contre le système », déclare Alric Lee.

Ray Wong, activiste pro-démocratie a été arrêté plusieurs fois par la police, pour ces combats, avant de fuir Hong Kong.

Des activistes de moins en moins nombreux

La loi sur la sécurité nationale a permis aux autorités d’arrêter et d’inculper de nombreux militants. Aujourd’hui, les activistes se font donc de moins en moins nombreux et les mouvements de revendications s’affaiblissent. « Il n’y a plus de mouvements de revendications à l’heure actuelle sur le territoire », affirme un journaliste français à Hong Kong. Ray Wong, activiste Hongkongais désormais exilé en Allemagne depuis 2017, fait le même constat. « Depuis l’imposition de la loi on ne voit plus d’opposition significative au gouvernement dans la rue parce qu’ils ont arrêté tous les politiciens pro-démocratie, ou ils les forcent à fuir. Le gouvernement est devenu plus fort et nous devions prendre des mesures plus radicales pour faire entendre nos voix. » Ray Wong a lui-même été la cible des autorités hongkongaises. Arrêté plusieurs fois suite à sa participation à des manifestations, il bénéficie désormais d’une protection par le gouvernement allemand grâce à son statut d’exilé. « J’ai été arrêté plusieurs fois, je ne sais pas ce qu’ils voulaient. Ils m’ont accusé de subversion et de collusion avec la force étrangère. »

Alric Lee, fait aussi partie de ces activistes qui ont dû fuir le territoire à cause de leur combat. Désormais réfugié au Japon, il vit toujours dans un climat d’insécurité. « On est réprimé quand on est à Hong Kong mais aussi à l’étranger, beaucoup d’activistes ont peur. Même si en réalité ils ne font rien à part nous prendre en photo. » Il a fondé l’organisation Hong Kong Lady Liberty, en août 2019. À l’origine ce groupe a été mis en place pour un projet de sculpture, aujourd’hui il compte plus de 45 000 abonnées sur Instagram. Architecte de profession, Alric Lee a participé à la conception de la statue Lady Liberty pendant les manifestations de 2019. Un casque jaune, des lunettes de protection et un masque à gaz, elle est inspirée de la tenue typique d’un manifestant. Lorsque la statue a été dévoilée au public, Alric Lee a été la cible des autorités : « Mon compte en banque a été fermé sans aucune raison valable, peu de temps après que j’ai créé Hong Kong Lady Liberty. Ils ont fait comme si de rien n’était et cela a été le cas pour d’autres activistes également. »

Mais pour le journaliste français à Hong Kong, il est difficile de réellement parler « d’activistes » à Hong Kong. « Ce sont des militants qui sont tout de même acceptables aux yeux du pouvoir, sinon ils ne seraient pas là, puisque le gouvernement ne s’est pas gêné pour mettre des milliers de personnes en prison. »

Alric Lee fait partie de ces Hongkongais qui ont du fuir le pays à cause de leurs revendications.

Des revendications qui continuent à l’international

Les deux activistes pro-démocrates ayant trouvé refuge à l’étranger continuent de se battre pour leurs revendications. Alric Lee coordonne, accompagné de 5 autres personnes, également basées à l’étranger, le groupe Hong Kong Lady Liberty. Et Ray Wong espère que Hong Kong arrivera, un jour, à obtenir son autonomie, qui paraît tant compromise aujourd’hui. Tous les deux souhaitent que le territoire retrouve son identité, « nous nous identifions en tant qu’hongkongais car nous voulons nous éloigner de la Chine et de son influence. Nous voulons préserver notre culture et notre manière de vivre», souligne Ray Wong.

Censure de la culture, les artistes fuient Hong Kong un par un

Lucie Verdier

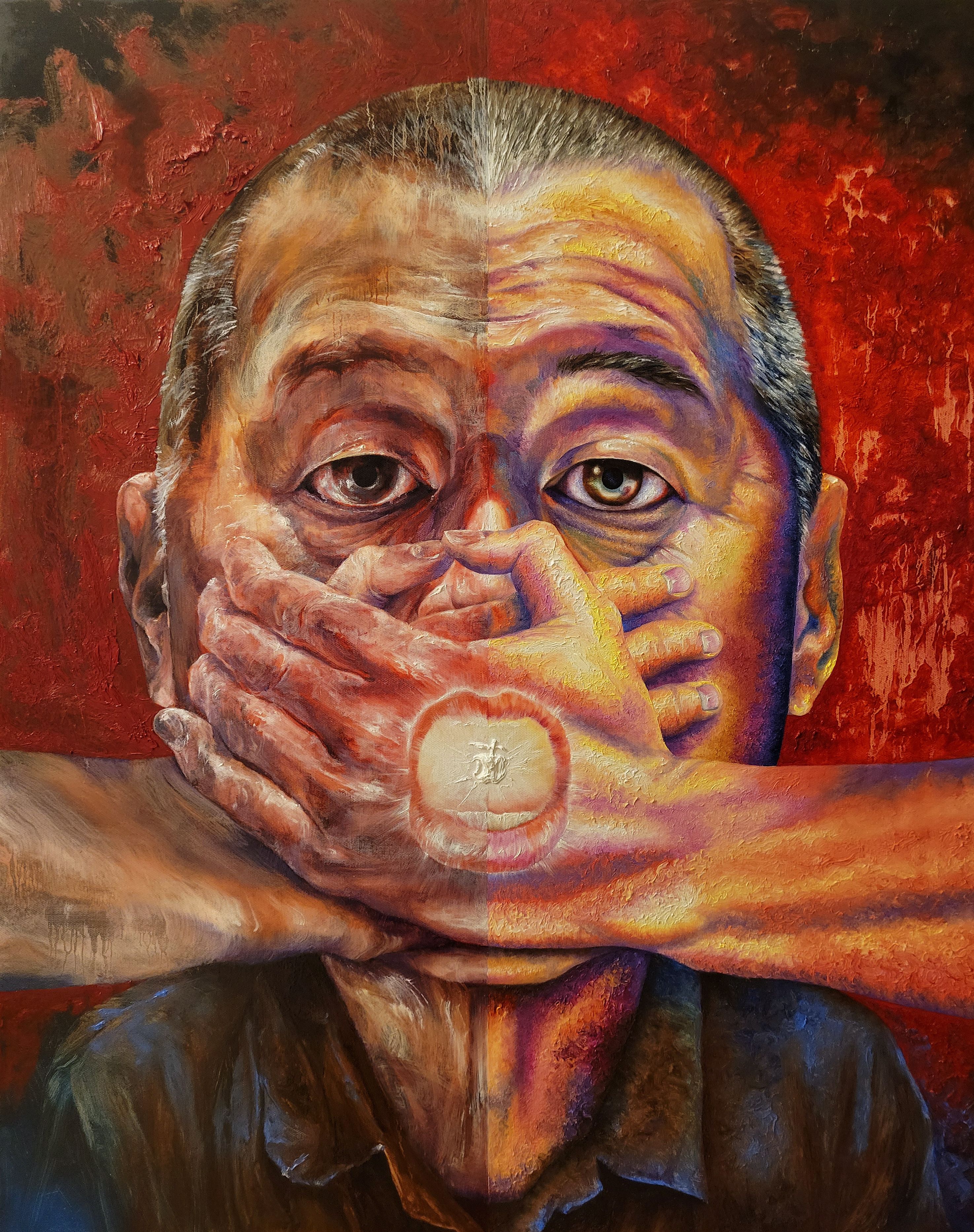

La Chine occupe la deuxième place sur le marché mondial de l’art selon une étude publiée par Art Basel en 2023. Paradoxal lorsque l’on sait que le Parti Communiste Chinois censure les artistes. Depuis la loi sur la Sécurité Nationale, les artistes hongkongais sont menacés d’être emprisonnés s'ils critiquent le gouvernement. Ils sont traqués par les autorités, reçoivent des messages d’intimidation sur les réseaux sociaux, leurs travaux sont interdits de publication et les lieux culturels ferment les uns après les autres. Un rapport d'Amnesty International souligne une augmentation significative de l'autocensure parmi les artistes et les journalistes à Hong Kong depuis la mise en œuvre de la loi en juin 2020. Le seul moyen pour les artistes de continuer à produire des œuvres militantes est de s’exiler.

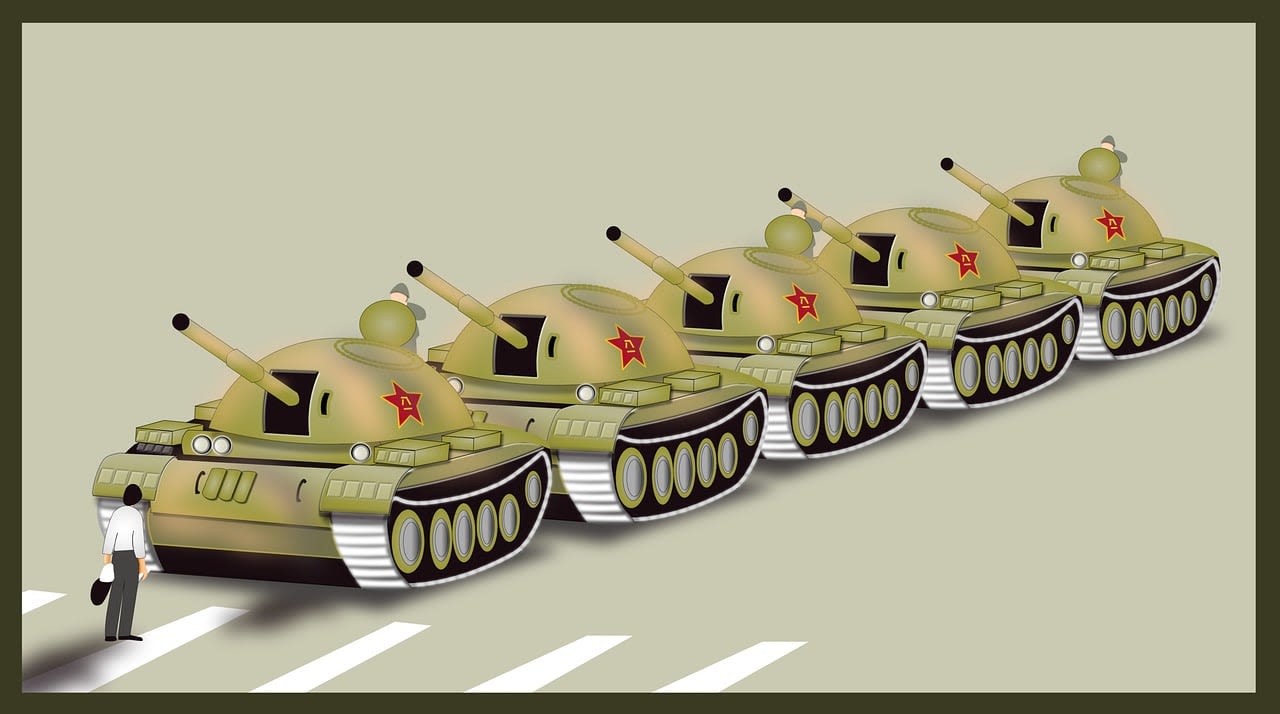

En 2021, le « musée du 4 juin », consacré à la mémoire du massacre de Tian'anmen, a été forcé de fermer ses portes. Le gouvernement a affirmé qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour mener des expositions publiques. Ce musée retraçait à travers des photographies et des objets les événements de juin 1989, lorsque les soldats chinois avaient tué environ 600 manifestants qui demandaient des réformes démocratiques.

Le Musée M+, l’un des plus grands musées d’art moderne hongkongais (souvent comparé au Moma de New-York ou à la Tate Modern de Londres), a lui aussi subi les conséquences directes de la censure. Une œuvre de l’artiste Ai Weiwei a été retirée puisqu’elle était jugée « problématique » et qu’elle répandait « une haine contre la Chine » selon les autorités. Cette œuvre s’inscrivait dans une série de photographies nommée « étude de perspective » où l’artiste montre au bout de son bras une main qui lève son majeur dans différents lieux emblématiques à travers le monde. La photographie qui a été retirée de la galerie montrait Ai Weiwei faisant un doigt d’honneur face à la place Tian'anmen. Toutes les autres photos de cette série (où il fait un doigt d’honneur face à la Maison Blanche, au parlement Suisse ou à la Mona Lisa) ont, elles, continué à être exposées.

Mardi 2 avril 2024, la librairie Mount Zero a été forcée de fermer ses portes. Cette boutique indépendante, ouverte il y a six ans, proposait des ouvrages qui dénonçaient l'oppression chinoise. Ciblée par des plaintes anonymes, la librairie est accusée d’infractions mineures (occupation du trottoir pour exposer des livres) mais se retrouve obligée de fermer définitivement les lieux. Mount Zero, comme beaucoup d’autres librairies à Hong Kong, subissait très fréquemment des inspections des autorités. Les forces de l’ordre venaient toujours suite à des « plaintes anonymes ».

Toutes ces interdictions, ordonnées par la République Populaire de Chine, ne sont jamais justifiées clairement. La loi sur la Sécurité Nationale et plus récemment l’article 23 criminalise la « sécession, la subversion, le terrorisme » et la « collusion avec des forces étrangères ». Elle n’assume jamais d’avoir recours à la censure. Le gouvernement chinois fait son maximum pour rester ambiguë grâce à des formulations vagues et accuse tous les artistes dissidents de nuire à la « sécurité du pays », ce qui peut vouloir tout et rien dire.

Les artistes se retrouvent obligés de mener leurs combats pour la démocratie depuis l’étranger

Face à cette censure de plus en plus importante de nombreux artistes militants ont décidé de fuir Hong Kong. Ils ne veulent pas tomber dans l’autocensure mais sont effrayés par les menaces du gouvernement. La seule solution qui s'offre à eux est donc de continuer à exprimer leur art librement depuis l’étranger. C’est par exemple le cas de Kacew Wong, l'un des artistes les plus célèbres de Hong Kong. Il a quitté Hong Kong pour Taiwan en 2021 pour « fuir la répression de la dissidence et retrouver une liberté totale ». Au moment de son départ, il a sorti une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il interprète l'ode mélancolique de Vera Lynn We'll meet again (Nous nous reverrons). Il explique dit « Partir n'est pas facile, rester est aussi difficile ».

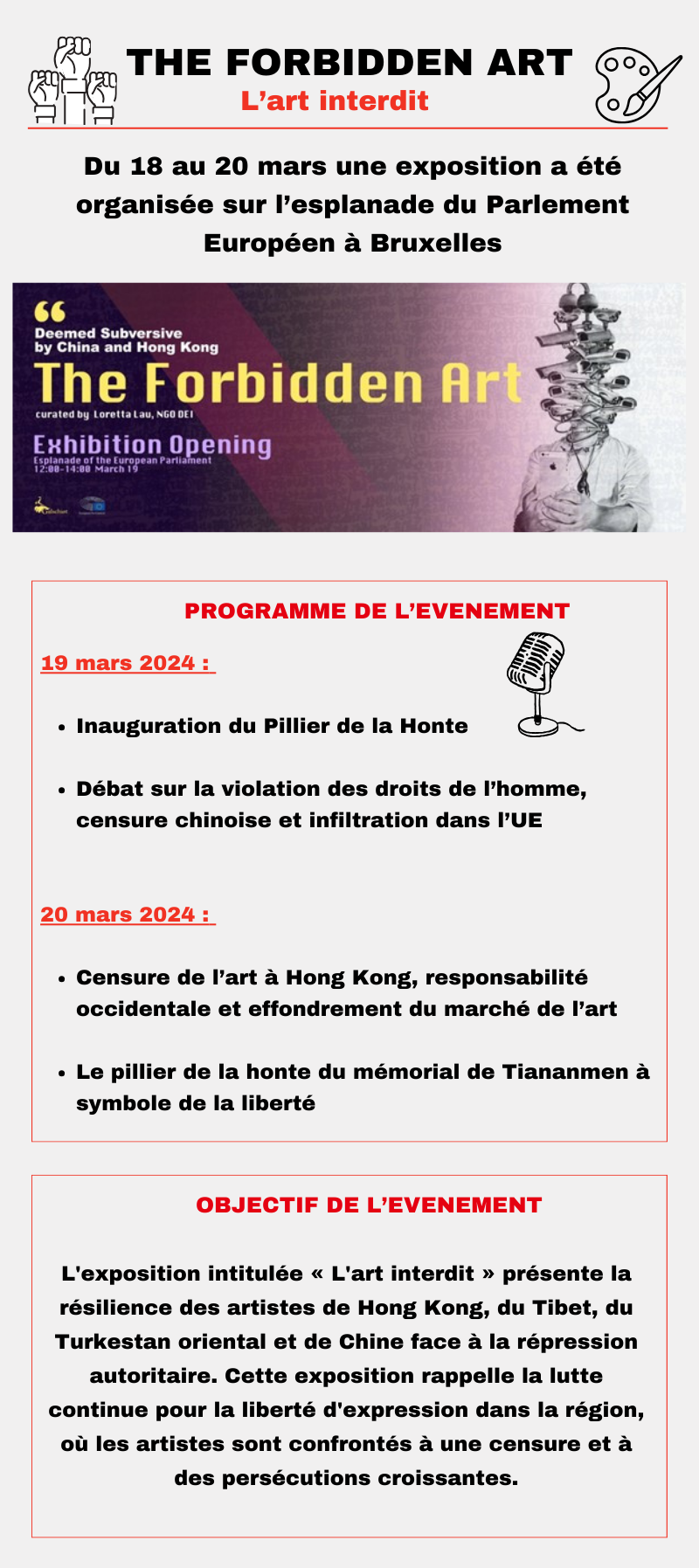

L’organisation non-gouvernementale DEI mène ce combat. Fondée par la danseuse hongkongaise Loretta Lau, cette ONG vise à “promouvoir la liberté et l’humanité à travers l’expression artistique”. Cette organisation a été fondée en décembre 2021 en réaction à la démolition du Pilier de la Honte par l'Université hongkongaise (statue de 8 m de haut qui représente 50 visages de souffrance, en hommage aux victimes de la place Tian'anmen à Pékin). Loretta et le sculpteur danois Jens Galschiot ont lancé une campagne intitulée « Return the Pillar » (retourner le pilier) pour promouvoir l'importance de la liberté artistique. Depuis trois ans, ils ont organisé des événements culturels en République tchèque, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada, en Belgique, en Norvège et à Taïwan. Et plus récemment une exposition nommée « The Forbidden Art » s’est installée au Parlement Européen à Bruxelles. Cette exposition présente le travail d’artistes du monde entier qui dénoncent à travers leurs œuvres la répression autoritaire chinoise. Pour Loretta Lau, ce genre d’expositions est un symbole de liberté. « Cela sert de plateforme aux artistes pour s'exprimer avec audace, défier les régimes oppressifs et défendre les droits fondamentaux. En présentant des œuvres d'art qui ont été censurées ou jugées subversives, nous mettons en lumière la résilience et le courage des artistes qui refusent d'être réduits au silence ».

Ricker Choi est l’un des artistes qui a été exposé à Bruxelles. Peintre et compositeur de musique, le Hongkongais assume un engagement pro démocrate.

En avril 2022 le média financé par le Parti Communiste chinois Wen Hui Bao a qualifié sa musique et ses tableaux de séparatistes et a affirmé qu’il enfreignait la loi sur la Sécurité Nationale et le gouvernement l’a menacé d’emprisonnement s'il entrait sur le territoire chinois.

Même exilés, les autorités chinoises continuent de traquer les artistes pro démocrates

Le duo d’artistes Lumli Lumlong ont fuit Hong Kong en 2021. Ils ont quitté le pays effrayés par les horreurs qu’ils avaient vues. Ils se rappellent émus du jour où des pro-Pékin ont mis le feu à l’escalier qui donnait sur une galerie où leurs œuvres étaient exposées. Ils expliquent que la police n’a rien fait lorsqu'ils ont dénoncé cette agression et qu’elle leur a répondu qu’ils n’avaient pas à enfreindre la loi sur la Sécurité Nationale. Le couple a beaucoup d’amis artistes qui sont encore emprisonnés à Hong Kong : « Nous nous sentons coupable d’être partis, nous avons beaucoup d’amis militants qui subissent encore la violence du gouvernement chinois. Nous avons l’impression de les avoir abandonnés. Mais bon, on se rassure en se disant qu’on fait le nécessaire pour se battre depuis l’étranger ».

Cela fait déjà trois ans qu’ils sont à Londres, mais ils se sentent toujours menacés par le gouvernement chinois. En 2022, des journalistes de médias chinois sont venues incognito à une de leurs expositions à Londres. Le duo Lumli Lumlong a ensuite été accusé par ces mêmes médias de coalition avec l’étranger. Quelques jours plus tard, leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été piratés. « Des hackers du régime chinois ont hacké notre compte Facebook, ils ont changé notre photo de profil et ont mis un drapeau islamiste à la place, Facebook a supprimé notre compte directement. Ils ont aussi hacké notre compte Instagram alors que nous avions une grosse communauté qui nous suivait pour nos peintures engagées. Nous avons aussi reçu de nombreuses menaces par messages privés ». Ils craignent également les informateurs du régime chinois qui seraient selon eux très nombreux au Royaume Uni. En 2023, le groupe de défense des droits de l'homme, Safeguard Defenders, a déclaré dans un rapport que des postes de polices clandestins des villes du monde entier ont été utilisés pour traquer les opposants.

The New Hong Kong (Le nouveau Hong Kong 30 x40) - Acrylique sur toile - Ricker Choi

The New Hong Kong (Le nouveau Hong Kong 30 x40) - Acrylique sur toile - Ricker Choi

Place Tian'anmen, Pékin, Chine. En 1989 d'importantes repressions policières ont eu lieu suite à des manifestations pro-democrates. Photo : libre de droit.

Place Tian'anmen, Pékin, Chine. En 1989 d'importantes repressions policières ont eu lieu suite à des manifestations pro-democrates. Photo : libre de droit.

Reconstitution du massacre de Tian'anmen où les char des soldats chinois ont roulés sur des manifestants. Environ 600 personnes sont mortes assassinées par les autorités chinoises. Photo : libre de droit.

Reconstitution du massacre de Tian'anmen où les char des soldats chinois ont roulés sur des manifestants. Environ 600 personnes sont mortes assassinées par les autorités chinoises. Photo : libre de droit.

Le titre de l'œuvre Everything is Fine peut être interprété comme "rien n'arrive vraiment" ou comme une attitude face à l'absurdité. Cette œuvre d'art génère un étrange sentiment surréaliste, incitant le spectateur à réfléchir à sa propre vie dans le contexte de l'absurdité politique actuelle à Hong Kong. Photo : Kacey Wong.

Le titre de l'œuvre Everything is Fine peut être interprété comme "rien n'arrive vraiment" ou comme une attitude face à l'absurdité. Cette œuvre d'art génère un étrange sentiment surréaliste, incitant le spectateur à réfléchir à sa propre vie dans le contexte de l'absurdité politique actuelle à Hong Kong. Photo : Kacey Wong.

Loretta Lau s'est rasé la tête lors d'une représentation en symbole d'opposition. Elle dit "Un régime peut nous priver de notre liberté, mais pas de notre esprit ; un pouvoir peut nous couper les cheveux, mais pas notre dignité". Photo : Loretta Lau.

Loretta Lau s'est rasé la tête lors d'une représentation en symbole d'opposition. Elle dit "Un régime peut nous priver de notre liberté, mais pas de notre esprit ; un pouvoir peut nous couper les cheveux, mais pas notre dignité". Photo : Loretta Lau.

Infographie Lucie Verdier

Infographie Lucie Verdier

Lumli Lumlong, couple d'artiste peintre qui a fuit Hong Kong pour s'installer en Grande Bretagne. Photo : Lumli Lumlong.

Lumli Lumlong, couple d'artiste peintre qui a fuit Hong Kong pour s'installer en Grande Bretagne. Photo : Lumli Lumlong.

Apple Man (l'homme à la pomme) - Lumli Lumlong - Huile sur toile 92×73cm 2023. Cette oeuvre est dédiée à Jimmy Lai, le fondateur du journal pro-démocratique de Hong Kong, Apple Daily. Daily. Il a été emprisonné sous l'accusation de violation de la loi sur la sécurité nationale et de collusion avec des forces étrangères. Photo : Lumli Lumlong.

Apple Man (l'homme à la pomme) - Lumli Lumlong - Huile sur toile 92×73cm 2023. Cette oeuvre est dédiée à Jimmy Lai, le fondateur du journal pro-démocratique de Hong Kong, Apple Daily. Daily. Il a été emprisonné sous l'accusation de violation de la loi sur la sécurité nationale et de collusion avec des forces étrangères. Photo : Lumli Lumlong.

Les médias à l'épreuve des lois

Audrey De Quina

Chronologie de la disparition des médias indépendants à Hong Kong. Infographie : Audrey De Quina.

Chronologie de la disparition des médias indépendants à Hong Kong. Infographie : Audrey De Quina.

Les médias hongkongais peuvent toujours couvrir la plupart des procès. Photo : libre de droit.

Les médias hongkongais peuvent toujours couvrir la plupart des procès. Photo : libre de droit.

Il ne reste plus que deux journaux d'information générale qui soient indépendants à Hong Kong. Photo : libre de droit.

Il ne reste plus que deux journaux d'information générale qui soient indépendants à Hong Kong. Photo : libre de droit.

Si un aspect de la Loi sur la sécurité nationale a plus inquiété que les autres, dès sa promulgation, c’est son impact sur la liberté de la presse et des médias. Et l’arrivée récente de l’Article 23 ne s’annonce pas plus rassurante.

Les médias indépendants, sans propriétaire pour les contrôler, se retrouvent souvent à être les plus provocateurs. Vite repérés par les autorités, le jeu ne dure jamais bien longtemps. Tout juste un an après la promulgation de la loi, c’est l’Apple Daily, journal indépendant ouvertement pro-démocrate, qui en fait les frais en juin 2021. D’après une jeune journaliste AFP à Hong Kong, «l’Article 23 dit que, si quelqu’un travaillant dans une organisation internationale possède un numéro du Apple Daily chez soi, il peut être interrogé par les autorités, il faut avoir une bonne explication».

Par son indépendance, l’Apple Daily représentait à la fois un ennemi du gouvernement, auquel le journal s’opposait, et une proie vulnérable car non dépendante d’un gouvernement ou d’un conglomérat comme la plupart des médias à Hong Kong. Son propriétaire, Jimmy Lai, a été arrêté pour «collusion avec une puissance étrangère», avant que le gouvernement ne gèle les actifs du média, contraignant l’Apple Daily à licencier ses employés avant de fermer définitivement.

Dès décembre 2021, le journal indépendant Stand News annonce sa dissolution à la suite d’arrestations de ses membres et de descentes policières au sein de sa rédaction. Un mois plus tôt, le média était nominé pour le Prix de la liberté de la presse 2021, par RSF.

Quelques jours après la fermeture de Stand News, c’est le média indépendant Citizen News qui annonce mettre la clé sous la porte pour «protéger ses journalistes au regard de la répression subie par Stand News». La cheffe de l’exécutif à Hong Kong, Carrie Lam, déclarait alors que la liberté de la presse n’était aucunement affectée par la Loi de sécurité nationale : «Si la mise en place d’une telle loi compromettait la liberté de la presse, alors il n'y aurait pas de liberté de la presse dans le monde occidental. Citez-moi un pays occidental qui n'a pas de loi sur la sécurité nationale».

Des « red lines » imperceptibles

Si l’on en croit le texte de la Loi de sécurité nationale, Hong Kong lutte contre la «sécession et collusion avec une puissance étrangère», qui est passible de peines de prison «allant jusqu’à la détention à perpétuité pour toute personne reconnue coupable». Mais aux yeux des médias hongkongais, les limites imposées par ces réglementations, les «red lines» à ne pas dépasser, restent trop floues pour être perçues.

Témoignage d'une journaliste de l'AFP à Hong Kong.

Être journaliste se transforme en un jeu de devinette, pour savoir ce qui peut être fait et dit ou non. Certains préfèrent la prudence, au risque de s’auto-censurer. D’autres continuent de mener des reportages osés, au risque de franchir les fameuses «red lines». D’après un sondage du Club des correspondants étrangers de Hong Kong, près de 70% des journalistes d’Hong Kong déclarent s’être déjà auto-censurés, et 83 % estiment que leur environnement de travail a «changé pour le pire».

Le pouvoir aux propriétaires

Comme l’explique un journaliste d’un média indépendant à Hong Kong : «la grande majorité des médias sont détenus directement par Pékin, ou par ceux avec des intérêts commerciaux en Chine, ou encore par d’importants conglomérats chinois comme Alibaba.»

C’est le cas du South China Morning Post, racheté par Alibaba en 2015. Il est depuis critiqué par les médias occidentaux qui l’accusent de promouvoir le «soft power chinois». Il n’est pas le seul à avoir été racheté ces dix dernières années. L’hebdomadaire Ming Pao et la chaîne TVB appartiennent désormais aussi à Alibaba. De tels médias, détenus par le gouvernement ou par des entreprises, trouvent leur parole contrôlée par leur propriétaire, généralement en accord avec les réglementations pour des raisons commerciales ou politiques.

Pour le journaliste interrogé, «un média indépendant n’est détenu que par ceux qui y travaillent et ne répond qu’aux lecteurs. C’est le meilleur modèle pour s’assurer d’être un média libre, ouvert et honnête».

La presse indépendante en perdition

Témoignage d'un journaliste, membre d'un média indépendant à Hong Kong

Hong Kong ne compte plus que deux médias d’information générale indépendants : Hong Kong Free Press (HKFP) et Hong Kong Inmedia. Chez eux, la parole est libre et donc d’autant plus surveillée par les autorités. Dans un tel contexte, le journaliste que nous avons interrogé ne peut imaginer clairement le futur de son média indépendant et de son pays : «on ne sait pas ce qui peut arriver demain, encore moins le mois prochain ou l'année prochaine. La situation peut se calmer ou bien s'empirer. […] Il faut garder à l'esprit qu'il y a des milliards de dollars derrière ce projet de sécurité nationale. Il ne va pas être abandonné, donc qui sait quand ils décideront de s'arrêter, même s'il est peu probable qu'ils s'arrêtent un jour».

Restaurer une confiance ébranlée

L’Association des journalistes de Hong Kong (HKJA) explique, qu’avant 2018, la confiance envers les médias n’avait jamais été aussi basse à Hong Kong. Pour RSF, les hongkongais font plus confiance aux médias indépendants et pro-démocrates, qu’ils jugent moins influencés. Pour justifier leur fiabilité aux yeux des hongkongais, certains médias travaillent à obtenir des labels. C’est le cas du journal indépendant HKFP, qui a rejoint The Trust Project en 2023.

En tant que membre du Trust Project, l’HKFP a été jugé sur 8 indicateurs : expertise journalistique, bonnes pratiques, type de travail, sources et références, méthodes, localité, diversité d’opinions, feedback réactif. Le projet s’est servi de l’avis du public, pour savoir ce que les consommateurs recherchent dans un média. Hong Kong Free Press rejoint ainsi plus de 300 autres rédactions dans le reste du monde, qui appartiennent déjà au projet.

HKFP veut prouver qu’elle est la source d’actualité la plus fiable pour le public. Son atout clé ? «Un code d’éthique qui dirige tous nos reportages, et nos choix de sources», comme le précise le site web du média. Dans un environnement journalistique contrôlé, «la précision passe avant tout» détaille HKFP.

Des risques légaux

Pour la journaliste de l’AFP interrogée, comme pour le journaliste d’un média hongkongais indépendant, les risques physiques restent rares mais sont tout de même présents. Récemment, la journaliste Minnie Chan du South China Morning Post a disparu en Chine, avec, comme dernier sujet, un article sur la réaction de la Chine à la guerre à Gaza. Sa direction a mentionné des «vacances en Chine», «mais c’était vraiment effrayant» déclare la journaliste AFP.

Témoignage d'un journaliste, membre d'un média indépendant à Hong Kong

À Hong Kong, le statut journalistique conduit à être contrôlé de manière systématique lors de la couverture de manifestations, ou autres événements sous tension. «Les forces de l’ordre nous demande toujours nos papiers d’identité, et ils filment tout. Dès qu’ils savent qu’on est journalistes, ils continuent de poser des questions. On peut dire que les relations entre la police et les journalistes ne sont pas amicales» précise la journaliste.

Pour le journaliste d’un média indépendant que nous avons contacté, les risques sont avant tout légaux. «Comment est-ce qu’on s’en rend compte ? Parce que pour la première fois, on trouve des journalistes et des figures médiatiques derrière les barreaux» indique-t-il.

« On a déjà vu pire »

Oui, les dangers sont présents. Oui, la liberté de la presse n’est plus ce qu’elle était à Hong Kong. «Mais on a déjà vu pire dans le reste de l’Asie, comme en Birmanie ou aux Philippines» explique le journaliste. Si son média indépendant est toujours là, c’est parce que la situation n’est pas encore celle de la Chine continentale. «On peut toujours aller aux procès. Nous pouvons toujours poser des questions difficiles aux autorités et parler aux Hongkongais sur le terrain. Rien de tout cela n'est possible sur le continent. Rien de tout cela ne serait possible si nous quittions le pays» ajoute le journaliste.

Le fait d’être parmi les derniers médias indépendants de Hong Kong, motive les journalistes de son équipe : «Nous sommes très motivés à l’idée d’accomplir notre mission, car ça compte vraiment de nos jours».

« La Chine ne veut pas tuer sa poule aux œufs d’or mais veut la faire rentrer dans le poulailler »

Haron Leveau

En janvier 2024, Bloomberg rétrograde Hong Kong à la 5e place du classement mondial des capitalisations en bourse. La place boursière hongkongaise se situe désormais derrières les États-Unis, la Chine continentale, le Japon et l’Inde. Conséquence d’une perte de vitesse constante depuis quatre ans, Hong Kong subit la politique de contrôle du gouvernement chinois dans de nombreux domaines dont l’économie.

En 2019, Hong Kong accueille deux tiers des capitaux étrangers à destination de la Chine. «Hong Kong est une sorte de sas financier entre la Chine continentale, qui ne veut surtout pas ouvrir son système financier, et l’international», explique Jean-Joseph Boillot, économiste spécialiste des pays émergents et chercheur associé à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques). «Hong Kong exporte le made in China à partir d’installations aéroportuaires qui sont de premier plan», poursuit Jean-Joseph Boillot. En effet Hong Kong possède le 10ème port mondial en 2023 et le 1er aéroport du monde en volume de fret selon Statista. L’attractivité économique du territoire s’est construite sur plusieurs piliers à commencer par la réputation d'indépendance de son système judiciaire. Hong Kong a aussi été longtemps un symbole de la liberté de la presse, d'expression et de la circulation de l'information.

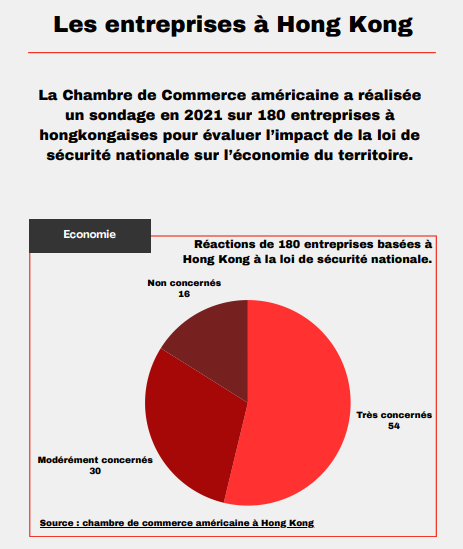

Une place financière mise en péril

La loi de sécurité nationale imposée par Pékin pour faire cesser les manifestations pro-démocratie et entrée en vigueur le 1er juillet 2020, a ramené la ville «du chaos à la paix», selon les termes du président chinois Xi Jinping. Mais elle a aussi conduit au gel de comptes bancaires d'opposants et à la fermeture de sites internet, comme ceux des médias Apple Daily et Stand News, provoquant ainsi le licenciement de 860 de leurs employés. Une situation qui a de quoi instiller des doutes sur la robustesse de l'état de droit et la libre circulation de l'information qui ont fait le succès de Hong Kong en tant que centre financier international. «Petit à petit s’est installée l’idée que l’Etat de droit n’allait pas être garanti et à partir de ce moment-là il y a eu un phénomène de retrait des grands groupes financiers de Hong Kong», développe Jean-Joseph Boillot. Une remarque confirmée par un sondage de la Chambre de Commerce américaine en 2021, qui regroupe 180 entreprises à Hong Kong. Dans ce rapport, 53,5% d’entre elles se déclarent très concernées par la nouvelle loi et 30% modérément concernées, 42% de ses membres réfléchissent à quitter la ville ou comptaient déjà le faire. Le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont révisé leurs conseils aux voyageurs pour la destination, mentionnant un plus grand risque de surveillance, voire d’arrestation arbitraire. Sur près de 260 entreprises européennes implantées sur le territoire autonome qui ont répondu aux questions de la Chambre de commerce européenne, 25% ont indiqué qu’elles prévoyaient de quitter totalement Hong Kong en 2022 et 24% se préparaient à délocaliser au moins une partie de leur personnel et de leurs activités. Seules 17% assurent qu’elles n’avaient aucune intention de déménager au cours des douze prochains mois. En plus de réprimer toute action de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec les forces étrangères, la loi de 2020 comprend également la fin de la souveraineté hongkongaise en matière judiciaire. La justice chinoise est désormais compétente à Hong Kong sur ces crimes suspectés d’affecter la sécurité nationale. En réponse, les États-Unis ont révoqué leurs dispositions commerciales spéciales avec la ville. «À partir de 2007, c’est le début d’une prise en main politique qui casse complètement ce qui restait de démocratie politique à Hong Kong. Ce durcissement politique suivi de mauvaises années sur le plan économique entre 2018 et 2020 fait que Hong Kong n’est plus aussi resplendissant», souligne le chercheur à l’IRIS. Egalement impacté par la crise de Covid-19, Hong Kong n’a accueilli que 52 millions de touristes en 2023 soit deux fois moins qu’en 2018, selon l’office du tourisme de Hong Kong.

La sécurité nationale avant le développement à l’international

Même si Hong Kong perd en puissance économique, les événements ne sont pas contraires à la vision de Xi Jinping. Jean-Joseph Boillot indique en effet que : «La Chine assume totalement le coût économique de ce contrôle». Il poursuit en affirmant que : «La Chine ne veut pas tuer sa poule aux œufs d’or, mais veut faire rentrer dans le poulailler la poule». Une image qui reflète toute l’ambivalence d'un pays à la politique autoritaire mais qui est aussi la deuxième puissance économique mondiale. «Beaucoup de Hongkongais qui autrefois travaillaient dans des sociétés multinationales basées à Hong Kong travaillent désormais dans des sociétés, soit multinationales, soit chinoises basées à Shenzen. Donc cette loi, qui rogne clairement les ailes de Hong Kong comme place offshore internationale, crée un effet d’entraînement de l’économie chinoise». Une stratégie qui se matérialise aussi au travers du projet de Grande baie qui réunira Shenzhen, Canton, Hong Kong et Macao. «La Chine appuie là où ça fait mal puisque l'une des activités essentielles de Hong Kong, c'est son activité portuaire. Elle perd de son poids au profit des ports chinois», affirme à ce sujet l’économiste Marie-Françoise Renard pour France Culture. Cela illustre la considération du gouvernement chinois envers Hong Kong, qui y voit davantage une ville intégrée à son territoire, qu’un Etat indépendant. Une politique qui se répercute sur l’ensemble des secteurs et qui nuit petit à petit aux caractéristiques libérales et démocratiques qui ont fait la force de Hong Kong.

Derrière la diminution du nombre d’expatriés français à Hong Kong, une réalité complexe ?

Clément Guillonneau

Le nombre d'expatriés français à Hong Kong est en net recul. Photo : libre de droit.

Le nombre d'expatriés français à Hong Kong est en net recul. Photo : libre de droit.

De nombreuses inquiétudes semblent freiner les Français à s'expatrier à Hong Kong aujourd'hui. Photo : libre de droit.

De nombreuses inquiétudes semblent freiner les Français à s'expatrier à Hong Kong aujourd'hui. Photo : libre de droit.

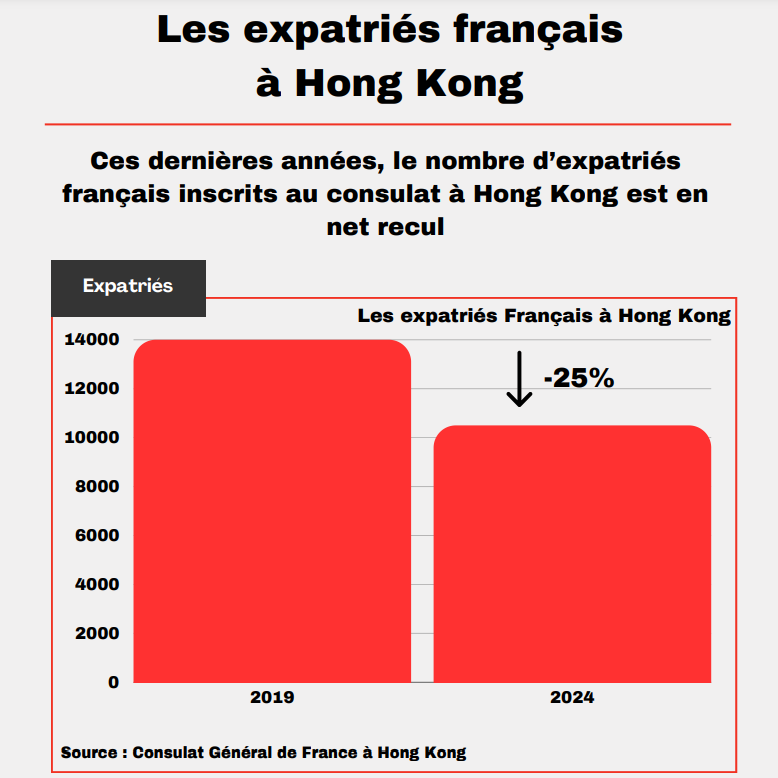

Depuis quelques années, les Français expatriés à Hong Kong sont de moins en moins nombreux. Un constat qui s’explique par différents facteurs, la situation politique hongkongaise se dégradant ces derniers temps. Si les opportunités professionnelles restent nombreuses, les inquiétudes, elles, se multiplient.

«Nous avons aujourd’hui autour de 10 500 Français inscrits au Consulat Général de France à Hong Kong», constate un diplomate européen du Consulat. Un chiffre en net recul. En 2019, 14 000 Français étaient enregistrés au consulat, soit une diminution de près de 25% en moins de 5 ans (à noter que ces chiffres diffèrent de la présence totale réelle, ne prenant en compte que les Français enregistrés au consulat). Pourtant, celle qu’on surnomme la Perle d’Orient est reconnue pour ses nombreuses opportunités professionnelles. Hong Kong était notamment en mars 2023 la cinquième place financière du monde, devant San Francisco, Los Angeles ou encore Shangaï.

Aymeric Chamard, originaire de la région grenobloise, est rentré en France récemment pour des raisons personnelles. Il a passé les douze dernières années de sa vie à Hong Kong. «J’y suis parti en me disant que la région était dynamique. Je me disais que Hong Kong et l’Asie, c’était l’avenir, alors autant partir là-bas et essayer de construire ma carrière», explique l’homme d’affaires qui travaille dans le marketing digital et l’e-commerce. Marc Guyon est lui aussi expatrié à Hong Kong depuis une douzaine d’années, il est notamment conseiller des Français de l’étranger élu pour Hong Kong et Macao. Il déclare être contacté par «beaucoup de Français qui reçoivent des offres d’emploi à Hong Kong».

369 entreprises françaises à Hong Kong

Selon l’Union des Français de l’étranger, les Français expatriés à Hong Kong travaillent majoritairement dans les secteurs financiers et le luxe, mais aussi en restauration et dans des commerces de détail. Si des citoyens français profitent de la prospérité de Hong Kong, les entreprises hexagonales en font autant. En 2021, 369 filiales françaises étaient en activité à Hong Kong, faisant de la France le quatrième employeur étranger sur le territoire, sans compter la Chine.

Malgré ses avantages économiques et ses nombreuses opportunités professionnelles, Hong Kong attire pourtant de moins en moins les Occidentaux de manière générale, et en particulier les Français. Pour un diplomate européen du Consulat, «le principal facteur, c’est la crise de la Covid-19, le fait que Hong Kong a été fermé, en tout cas difficile d’accès pendant plusieurs années […] avec une politique sanitaire qui posait certaines questions au plus fort de la pandémie… donc c’est le principal facteur».

Les mouvements des pro-démocrates impactent négativement les expatriés

Cependant, un autre facteur peut expliquer cette baisse du nombre des expatriés français à Hong Kong. Sur son site Internet, le Consulat Général de France met en garde : «la loi sécurité nationale entrée en vigueur le 1er juillet 2020 […] est applicable aux ressortissants étrangers. […] Les Français résidents ou de passage sont donc invités à prendre en compte le changement introduit par cette nouvelle législation». « Peut-être que la loi de sécurité nationale imposée en 2020 a également eu un impact, mais on n’a pas d’informations substantielles sur l’équilibre des différents facteurs», nuance le diplomate européen du Consulat.

La loi de sécurité nationale imposée par Pékin a entraîné une augmentation des émeutes et manifestations des militants démocrates dans la Perle d’Orient, incitant même le consulat français à prendre des précautions. Ces derniers temps les événements s’enchaînent, et les Français ne semblent pas être enclins à revenir vivre à Hong Kong.

Sur place, ce n’est pas tant l’ombre de Pékin sur Hong Kong qui dérange que les manifestations des pro-démocrates. «En tant qu’expatrié à Hong Kong, je n’ai pas du tout ressenti de pression de la part du gouvernement chinois», dit Aymeric Chamard. Pour l’expatrié, «le clan pro-démocrate a sa part de méfait». Une anecdote l’a marqué : «il y a des manifestants pro-démocrates qui ont tué un papy parce qu’il a dit, justement, qu’il en avait marre des manifestations et qu’il souhaitait vivre normalement. Il s’est pris un parpaing, il est mort sur le coup». Et ce n’est pas la seule histoire du genre : «il y a aussi un père de famille qui a été immolé, lui aussi parce qu’il n’était pas d’accord avec les pro-démocrates» ajoute-t-il.

Aymeric Chamard nous parle des impacts des mouvements pro-démocrates hongkongais.

Les conséquences de la loi de sécurité nationale sur les expatriés français de Hong Kong semblent alors apparaître de manière indirecte. Comme le décrit Aymeric Chamard, ce sont surtout les actions de protestation de certains citoyens hongkongais qui auraient un impact négatif. D’ailleurs, le consulat constate qu’à «ce stade, il n’y a aucun ressortissant français qui a été inculpé au titre de cette loi, on n’a pas constaté d’impact sur la communauté française, particulièrement dans la mesure où aucun français n’a fait l’objet de poursuites au titre de la loi».

Pour l’expatrié Marc Guyon, fondateur du groupe Facebook Français de Hong Kong, «de nos jours je pense que beaucoup de Français ont peur de venir [à Hong Kong], beaucoup me contactent en me demandant "dites-moi la vérité, c’est comment la vie ici ?", donc je sens qu’ils ont un peu peur de venir, qu’il y a une mauvaise image de la Chine et de Hong Kong qui circule depuis la Covid et les manifestations».

Moins d’expatriés, mais plus de Chinois

A noter qu’en parallèle du phénomène de baisse du nombre d’expatriés à Hong Kong, on remarque qu’à l’inverse, les Chinois continentaux sont de plus en plus nombreux à venir s’installer à Hong Kong. Un diplomate européen explique cette tendance : «la présence accrue de travailleurs issus du continent, de Chine continentale, répond à un besoin de main d’œuvre, y compris des entreprises françaises». Cela soulève aussi des interrogations, comme le souligne Aymeric Chamard : «beaucoup d’expatriés et de Hongkongais sont partis je pense par crainte du futur en se disant que Hong Kong allait devenir la Chine, qu’il n’y aurait plus de liberté d’expression, plus de Facebook, plus de Twitter… ».

Même si les vies des expatriés français ne semblent pas être impactées de manière significative par les récentes évolutions politiques à Hong Kong, des peurs et des interrogations naissent et pourraient expliquer le recul du nombre d’expatriés. Hong Kong paraît par ailleurs perdre un peu son côté international en attirant désormais plus de Chinois. Pour autant, tous les Français n’ont pas déserté Hong Kong, ils sont encore nombreux à y travailler.

Informer entre les lignes

Dunvel Ramalingum

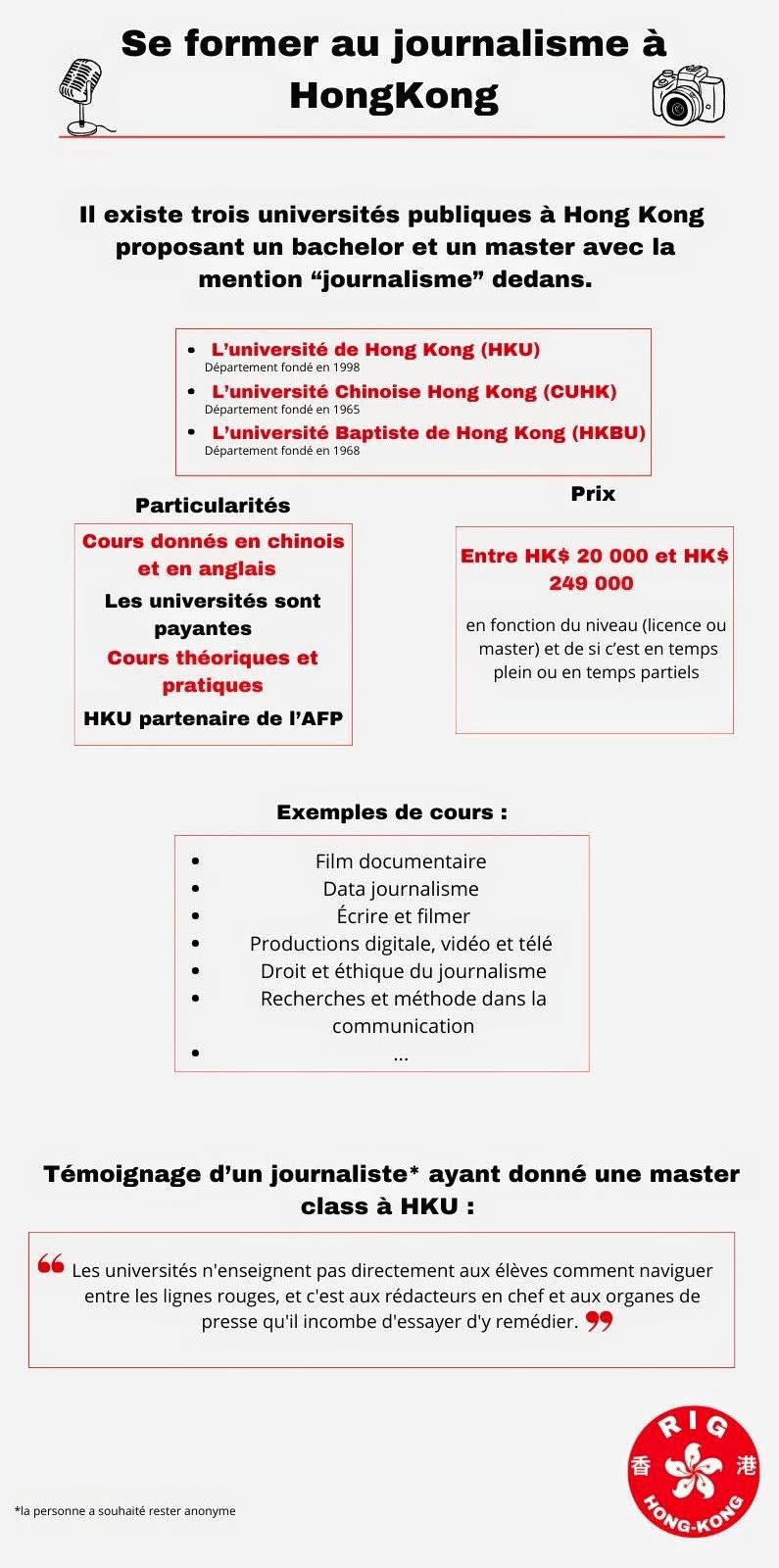

La loi sécurité nationale et l’ajout de l’article 23 ont subtilement annihilé la liberté d’expression à Hong Kong. Les journalistes ont pâti de ce soudain revirement autoritaire du gouvernement. Réduit à l’auto-censure ou au risque d’emprisonnement, ils composent au quotidien avec les lignes rouges suggérées par la loi. Sur les trois journalistes qui ont accepté de nous répondre, seul un l'a fait à visage découvert : il s’appelle Justin Chan.

20h30 heure locale. Justin, 27 ans, rentre du travail. Il est journaliste vidéo pour l’AFP, cela fait presque deux ans qu’il travaille pour eux. Il avait déjà, avant de décrocher son master en journalisme à l’université de Hong Kong, fait un stage dans l’agence de presse française. Nous avons eu son contact grâce à l’une de ses collègues qui a préféré l’anonymat. Il lui avait dit que lui, il avait envie de répondre à nos questions sur la liberté de la presse.

Justin Chan, journaliste viédo à l'AFP, dans son appartement à Hong Kong. Photo : capture d'écran zoom.

C’est dans un appartement aux murs blancs qu’il nous répond. Sur le porte mentaux accroché au mur derrière lui, plusieurs casquettes dont l’une arborant le logo des Yankees, le club new-yorkais de baseball. Le jeune journaliste est familier de la culture outre-pacifique, il a passé sa licence en journalisme et en littérature anglaise à l’Université de Toronto. En rentrant dans sa ville natale, il fait des vidéos pour différentes entreprises (sans nous préciser lesquelles) et trouve un stage à l’AFP, pour qui il couvre, notamment, les procès liés aux manifestations de 2019 contre la loi sur l’extradition. Par la suite, il décroche son master de journalisme à l’université de Hong Kong, travaille un temps pour le South China Morning Post avant de retourner à l’AFP. Depuis qu’il a commencé travailler, il n’a jamais été autant question de protéger la liberté d’expression, et par conséquent, de protéger la liberté de la presse.

La difficile appréhension des limites

La loi sécurité nationale, il compose avec tous les jours. Pas le choix quand on est journaliste à Hong Kong. Justin explique que depuis la promulgation de la loi et de l’ajout de l’article 23 : «Il est nettement plus difficile [de comprendre] les lignes rouges à ne pas franchir en matière de sécurité nationale».

Les «lignes rouges» qu’il a du mal à cerner, constituent justement la force subtile et autoritaire de cette loi. Selon Justin, et selon les critiques énoncées par Amnesty International, c’est justement la façon vague dont elle définit les infractions, qui plonge les journalistes, et plus largement les citoyens, dans le doute de ce qui est autorisé de faire ou de dire, et ce qui ne l’est pas.

Manifestations 4 juin 2021. Photo : Justin Chan.

Manifestations 4 juin 2021. Photo : Justin Chan.

Justin le reconnaît : «La critique du gouvernement est une chose à laquelle nous [journalistes] faisons très attention.» Conscient du problème, il continue : «Si vous voulez mon avis, la responsabilité publique et l'intérêt public du journalisme consistent à critiquer le gouvernement et à lui demander des comptes, ce qui est d'autant plus difficile que la critique du gouvernement lui-même est une sorte de ligne rouge que les gens ont peur de franchir.»

Au delà des lignes rouges, le risque d’emprisonnement

Cette peur est présente au quotidien dans le travail de Justin. «Il y a eu des cas où des activités journalistiques quotidiennes, telles que la prise de contact avec des membres de partis politiques étrangers, ont été utilisées comme preuves de collusion avec des forces étrangères», raconte Justin en faisant référence à Jimmy Lai, ancien rédacteur en chef du média indépendant et pro-démocrates Apple Daily. Emprisonné depuis 2021, l’ancien magnat de la presse fait face à des charges pour «collusion avec des forces étrangères et complot en vue de fraude».

Cette notion de collusion avec des forces étrangères questionne Justin, notamment par rapport à son poste à l’AFP. «Parce qu'en tant qu'agence internationale, comme l'AFP, nous sommes soutenu par le gouvernement français. Qui peut donc dire que nous ne sommes pas financés par un agent étranger si le gouvernement de Hong Kong veut établir un tel lien ?»

Manifestations du 4 juin 2021. Photo : Justin Chan.

Manifestations du 4 juin 2021. Photo : Justin Chan.

Ces limites floues, ils sont douze à les avoir franchies, douze journalistes emprisonnés à Hong Kong à la fin de l'année dernière selon Reporter Sans Frontières. Le manque de clarté dans la définition générale de la «sécurité nationale» dans la loi de 2020, facilite, pour les autorités, la catégorisation rapide de certains processus d’obtention de l’information journalistique en tant «qu’infractions». À l’image de Bao Choy, journaliste indépendante ayant été condamnée en 2021 pour “fausse déclaration” alors qu’elle remplissait un document en ligne sur un site du gouvernement, dans le cadre d’un documentaire sur les répressions durant une manifestation. Après avoir fait appel de cette condamnation, la Cour Suprême a tranché en sa faveur au nom de la «liberté d’expression et de la presse protégée par la Constitution…»

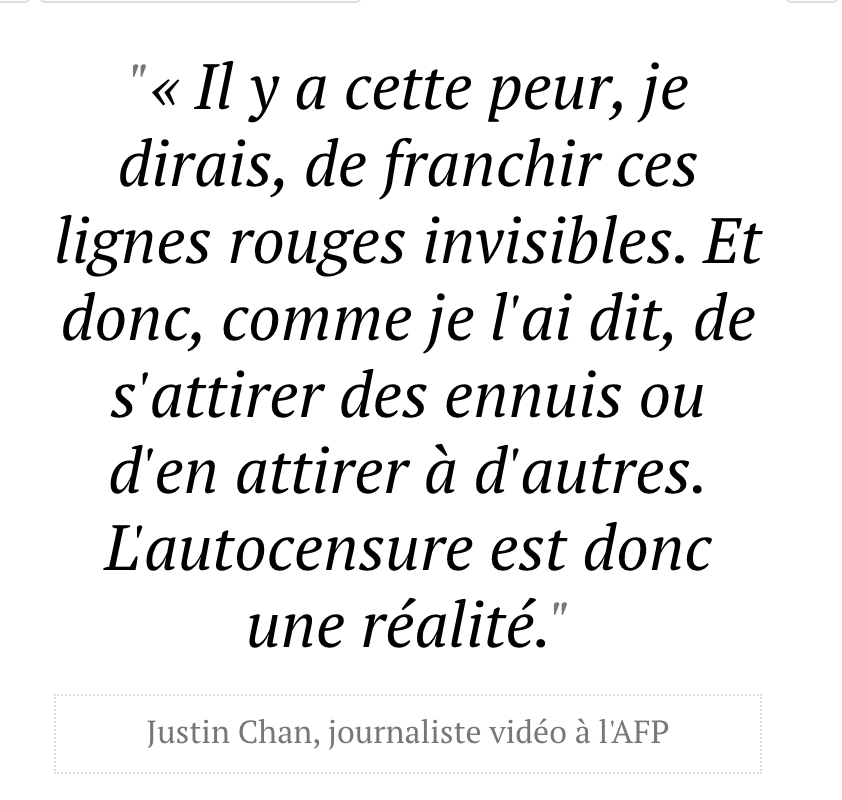

L’autocensure et la censure en pratique

Le danger de la pratique journalistique à Hong Kong suppose parfois une forme d’auto-censure. Justin et sa collègue, nous ont tous les deux parlé de ce risque qui les guette à chaque sujet politique : «Il y a cette peur, je dirais, de franchir ces lignes rouges invisibles. Et donc, comme je l'ai dit, de s'attirer des ennuis ou d'en attirer à d'autres. L'autocensure est donc une réalité. Je connais des cas où des articles ont été retirés parce que, disons, des articles sur lesquels nous travaillions avant l'article 23 n'allaient plus être publiés en raison de l'entrée en vigueur de l'article 23.» Il n’y a pas de sujets explicitement interdits, précise Justin, mais le contexte joue de façon évidente sur la façon dont un sujet est abordé.

Justin Chan sur l'auto-censure.

Cette réalité, Justin affirme que des collègues et amis journalistes travaillant dans des médias locaux la partagent, peut-être même de façon plus forte, puisque en dehors des bureaux des médias internationaux, une grande partie des médias sont financés par le gouvernement chinois. Si les journalistes se sentent menacés, leurs productions fiables le sont aussi par conséquent.

Quand ils ne se censurent pas eux-mêmes sur les formulations ou les sujets frôlant les limites de la loi sécurité nationale, la censure tombe de plus haut. Justin raconte comment un jour, dans une entreprise de presse dont il ne veut pas citer le nom, il avait terminé de monter une vidéo sur des manifestations sur le pont de Sitong à Pékin en 2022, lorsqu’il comprend qu’elle ne sera pas publiée. En questionnant sa hiérarchie, il apprend que l’un de ses rédacteurs en chef ne l’approuve pas. Pour Justin cette décision était illogique : «Nous étions en avance [par rapport aux autres rédactions avec cette vidéo] et, au final, l'histoire a été reprise par les médias internationaux dans le monde entier. Si c'est une décision éditoriale qui a tué cette histoire par manque d'importance, tout ce que je peux dire, c'est que c'était une mauvaise décision».

Photo libre de droit.

Photo libre de droit.

L’imprécision de ce qui constitue des violations à la loi de sécurité nationale permet d’entretenir la peur de l’emprisonnement parmi les journalistes. Réussir à décrypter ce qui est autorisé de ce qui ne l’est pas est devenu une compétence quasi-vitale pour la réalisation du travail journalistique sur place. Dans sa chute, de la 73ème à la 140ème place du classement RSF en l’espace de 4 ans, Hong Kong a entrainé avec elle ses journalistes.

Se former au journalisme à Hong Kong. Infographie : Dunvel Ramalingum.

Se former au journalisme à Hong Kong. Infographie : Dunvel Ramalingum.

Se former au journalisme à Hong Kong. Infographie : Dunvel Ramalingum

Se former au journalisme à Hong Kong. Infographie : Dunvel Ramalingum

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont fait part de leurs témoignages pour compléter nos recherches. Alric Lee, Ray Wong, Ricker Choi, Loretta Lau, Kacey Wang, Lumli Lumlong, Jean-Joseph Boillot, Justin Chan, Aymeric Chamard, Marc Guyon. Et tous ceux qui ont souhaité rester anonyme.

Merci à Jacques Araszkiewiez de nous avoir aidé à construire cette story.

Rédactrice en cheffe : Faustine Bassac

Secrétaires de rédaction : Dunvel Ramalingum et Audrey De Quina

Infographies : Lucie Verdier

Montage vidéo et audio : Clément Guillonneau

Illustrations : Haron Leveau