Algérie

Quelle liberté de la presse après Bouteflika ?

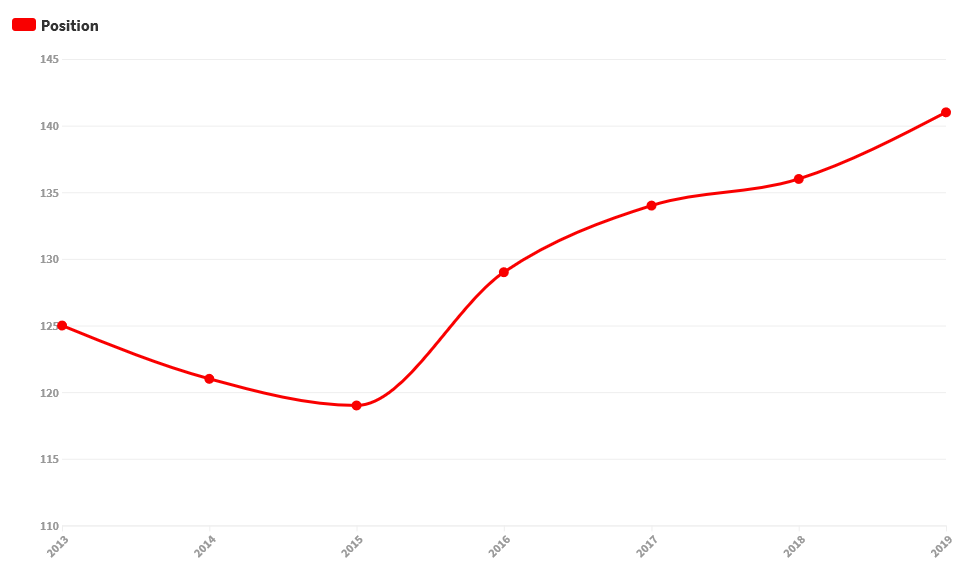

Un an après les premières manifestations du Hirak, qu’en est-il de la liberté de la presse en Algérie ? Les contestations et la démission du président Abdelaziz Bouteflika font espérer aux Algériens un avenir meilleur. Mais pour les journalistes, rien n’évolue. Au contraire : l’Algérie a perdu 5 places dans le classement RSF depuis 2018.

L’accès à l’information reste limité. Nombreux sont ceux qui partent travailler à l’étranger. Ceux qui restent essaient tant bien que mal d’exercer leur métier, malgré la censure omniprésente de l’État. Les journalistes qui continuent à défendre leur liberté d’expression s’exposent à des sanctions. Le 7 mars dernier, le journaliste Khaled Drareni a été placé en garde à vue pendant trois jours. Il vient d’être relâché mais sous contrôle judiciaire. Le gouvernement utilise également des moyens de pression financiers pour contrôler les rédactions : celles qui ne s’y soumettent pas sont privées de fonds. Le développement récent d’Internet a insufflé un nouvel espoir pour la liberté d’expression. Mais même sur le web, l’État censure toujours. Les moins de 35 ans qui constituent 62,4 % de la population contournent la mainmise du ministère de la Culture, en organisant des événements culturels indépendants. Ces conditions rendent difficile l’exercice d’investigation. Quelques journalistes témoignent de leurs expériences et de leurs conditions de travail.

Classement RSF de l'Algérie de 2013 à 2019

La carte de presse en Algérie

Une fonction controversée

Par Charlotte Chevallier

Il existe plusieurs cartes de presse en Algérie. Les journalistes se contredisent sur l’existence de celles-ci et leurs avantages. En Algérie, la carte de presse ou carte professionnelle du journaliste, a officiellement été créée en 2017.

D’après le témoignage de Redha Menassel, journaliste à Radio Alger et correspondant pour plusieurs médias dont RTL, la carte de presse serait délivrée par le ministère de la communication et plus précisément, par une commission de délivrance. Mais comme le dit Redha Menassel, « Le ministère de la communication la délivre à tout le monde : photographe, technicien du son et d’autres encore. » Cette carte de presse donnée par la commission n’a aucun avantage, elle est surtout utile à l'état comme instrument de contrôle politique.

Certains journalistes parlent d’une autre carte de presse. Djamel Alilat, journaliste à El Watan, a une carte délivrée par sa rédaction : « Dans notre rédaction, tout le monde à la carte livrée par le journal. Nous avions comme projet de nous procurer la carte de presse remise par le ministère mais nous nous contentons de celle de la rédaction ». Au fond qu’elle soit délivrée par l’État ou par les organismes de presse, ces cartes ne semblent pas avoir une valeur primordiale. Comme le raconte Youcef, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent sans aucune carte de presse et ce n’est pas un problème pour eux.

La révolte des journalistes algériens

en exil

Par Charlotte Chevallier

« Je veux me sentir libre et avoir accès aux informations que je veux ! »

Ils ont souvent beaucoup de mal à exercer leur métier en Algérie. Alors ils quittent leur pays. A l'étranger, ils excercent souvent dans de meilleures conditions. Parfois, ils changent aussi de métiers ou multiplient des activités pour pouvoir vivre. Un point commun cependant les relie. Tous les journalistes algériens en exil dénoncent une liberté de la presse en faux-semblant et l'impossibilité d'informer dans leur pays d'origine. Leurs critiques sont virulentes. Les discours peuvent même apparaître violents. Mais sans commune mesure avec la répression et la violence exercées par l'Etat à l'encontre d'une profession.

Youcef Zirem a touché à tout dans le domaine du journalisme pendant une trentaine d'année. Il a travaillé dans plus de trente rédactions en Algérie et en France dans la presse écrite, la télévision, la radio et le Web. Il détient même le record des démissions dans la presse algérienne selon un rapport RSF de 2003 : « C’est pour protester contre la censure que j’ai démissionné plusieurs fois ». Youcef Zirem est aussi connu comme militant des droits humains et opposant à la dictature. Pour lui, « L' Algérie est une dictature militaire depuis le 9 septembre 1962. Il ne peut y avoir de liberté d'expression dans une dictature militaire».

Mais pour ce militant, l'Algérie n'est pas seule concernée. Alors que « Depuis plus d'une année, le peuple algérien mène une magnifique Révolution pacifique contre la junte militaire. Des millions d'Algériens sortent dans la rue chaque mardi, chaque vendredi pour réclamer la liberté, la dignité, la démocratie , cette situation qui réjouit le journaliste est selon lui très mal couverte par les médias des pays dits démocratiques. Pour Youcef Zirem : « La dictature militaire algérienne est soutenue par les pays dits démocratiques » .

Youcef Zirem ne perd pas espoir malgré la situation actuelle : « Tôt ou tard, la Révolution pacifique du peuple algérien va aboutir. Et seulement à ce moment là, il sera possible d'avoir la liberté de la presse, pas avant ! ». Aujourd’hui, il vit à Paris. Il a quitté l’Algérie il y a quinze ans car il ne pouvait écrire ce qu’il souhaitait : « Au quatre coins du monde, les journalistes libres sont très rares ». Beaucoup de ses confrères ont décidé, comme lui, de quitter le pays pour pouvoir exercer leur métier plus facilement.

Un accès à l’information trop limité

Youcef Zirem, Saïd Khatibi, Yahia Arkat ou Abdelkader Gatcha, tous ces journalistes et bien d’autres, ont décidé de quitter l’Algérie, au fond, pour la même raison : l’accès à l’information. « Je préfère aller ailleurs pour me sentir libre et avoir accès à l’information sur les sujets que je veux. Il y a plein de sujets que je ne peux pas traiter en Algérie, je ne pouvais pas travailler comme il faut », témoigne Saïd Khatibi, poète et journaliste algérien pour le quotidien El Khabar. Il est actuellement en Slovénie.

Ce journaliste voudrait que ses confrères poussent plus loin leurs investigations : « Les journalistes se contentent de faire des couvertures banales alors qu’il faut se poser des questions et aller plus loin. C’est là que les portes se ferment. Les algériens ont besoin de s’exprimer ». Pour Yahia Arkat, journaliste algérien pour Liberté, parti au Canada il y a huit ans, c’est également l’investigation qui lui pose problème en Algérie : « Ce n’est pas toujours facile d’avoir accès à des informations sur des sujets sensibles comme la politique, l’économie, la corruption ».

Abdelkader Gatcha, ancien journaliste algérien, habite maintenant en France pour faire ses recherches sur les groupes extrémistes : « l’État nous autorise à en parler mais il y a un problème : n’importe quelle personne qui parle et qui touche à l’Islam peut être poursuivie. Là-bas, il faut toujours faire de la propagande au président ! Moi, j’étais contre ça. J’ai choisi de terminer mes recherches en France pour pouvoir en parler tranquillement. On attend toujours pour que les journalistes puissent faire leur métier correctement... »

Journalisme et politique

Entre censure et terreur

Par Quentin Ruda

En Algérie, les journalistes sont sans cesse harcelés. Malgré l’Hirak, un mouvement contestataire porteur d’un souffle de liberté, la bonne vieille censure pratiquée par un état dictatorial continue de s’exercer et même se renouvelle. Entre censure et engagement de fait aux côtés des manifestants, les journalistes ont bien du mal à exercer leur métier en toute sérénité et en toute impartialité.

Le traitement médiatique de l’actualité politique en Algérie est surprenant. Lors des premiers mouvements de contestation et la naissance du Hirak, les médias sont peu nombreux à réellement couvrir les manifestations qui ont lieu chaque vendredi. Redha Menassel, journaliste pour Radio Alger, explique que lors des premières manifestations, sa radio « avait pour consigne de ne pas aller couvrir les mouvements populaires ». C’est donc « naturellement » que le journaliste, qui est aussi correspondant pour plusieurs médias français comme RTL ou BFM TV, a décidé de « descendre dans la rue avec son téléphone pour filmer ce qu’il se passait ». Lui, comme plusieurs autres journalistes, a « considéré que leur métier n’était pas conditionné » par leur rédaction. Petit à petit, les médias se sont davantage mis à couvrir ces événements, « ça s’est ouvert entre avril et août », poursuit le journaliste. Les journalistes pouvaient « parler de tout, les libertés étaient extraordinaires, on se disait qu’enfin, c’était les beaux jours de la presse en Algérie ». Mais l’épanouissement fut finalement de courte durée, puisque derrière, un « retour de bâton » eut lieu, comme le précise Redha Menassel. Ce fut le retour de la censure et des mises au placard au sein des rédactions. Les journalistes ne sont pas désespérés, et veulent poursuivre ce combat qui « a commencé bien avant le 22 février 2019 » (date du début des protestations).

Une censure historique devenue plus discrète

Historiquement, l’Etat algérien a toujours censuré les médias. Par la loi sur le délit de presse, ils pouvaient interdire toute publication critiquant l’Etat. Youcef Ziren, journaliste célèbre en Algérie, a d’ailleurs quitté le pays il y a 15 ans, car il « ne pouvait plus écrire ce qu’il voulait ». « Il y a eu en Algérie près de 100 journalistes tués, beaucoup ont été mis en prison aussi » rajoute celui qui consacre aujourd’hui sa vie à l’écriture. Maintenant, cette forme de censure a été revisitée. Elle se veut plus discrète. Le délit de presse est officiellement abrogé. Pourtant, l’Etat continue d’exercer une forte pression sur les médias. À peine plus discrète, une censure économique est exercée. Les actionnaires sont sous pression. Lamine Meghnine, rédacteur en chef de Jwebnews et Tariqnews, explique que « le rédacteur en chef appelle le propriétaire pour ne pas prendre de risque avant une publication ». Plusieurs entreprises de presse privées ont pourtant vu le jour depuis 2014. Elles ne sont a priori pas sous le coup de la justice algérienne, car elles sont de droit étranger. Cependant, « l’Etat menace de couper le signal des chaînes de TV si jamais elles se montrent critiques envers eux » commente Redha Menassel. Malheureusement, ce harcèlement économique n’est qu’un des aspects de l’action de l’Etat contre la liberté d’expression.

L'État, le pouvoir par la terreur

« En 2020, un journaliste risque la prison en Algérie parce qu’il fait son travail ». Voilà le constat clair et précis de Redha Menassel, que partage une bonne partie des journalistes algériens. Samedi 7 mars, Khaled Drareni, journaliste qui travaille pour plusieurs médias algériens et européens, a été arrêté. Lui qui est aussi correspondant pour Reporters sans frontières avait simplement couvert une manifestation du Hirak. Il a été libéré mardi 10 mars, après trois nuits passées en garde à vue. Il est désormais sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire algérien, et se retrouve avec dix ans de prison avec sursis. Ces arrestations répétées, ces condamnations avec sursis, combinées aux pressions économiques prouvent l’absence de toute bienveillance vis-à-vis des journalistes. « C’est sûr qu’ici, ce n’est pas le métier à choisir si on veut vivre une vie tranquille et paisible » conclut Redha.

L'argent qui manque

Faire du journalisme dans un État en crise

Par Lolita Aboa

La crise économique algérienne

L’Algérie a une économie que l’on peut qualifier d’unique. 96 % de ses exportations sont du gaz et du pétrole. Les ventes représentent 60 % du budget de l’État et près de la moitié du PIB. Ce système a permis à l’État algérien de mettre de l’argent de côté. Mais en 2014, les prix du pétrole commencent progressivement à baisser en raison d’une surproduction mondiale. Conséquence pour l’Algérie : la croissance économique du pays est divisée par deux en 5 ans. Dans un contexte de crise économique et de reconstruction politique après la démission du président Bouteflika pendant les printemps arabes, quel espace pour la liberté de la presse ?

Des "journalistes" corrompus et corrupteurs ?

Une triste réalité algérienne

Par Lolita Aboa

« On est dans un pays où la liberté d’expression n’existe pas, on ne va pas se voiler la face. »

Plusieurs raisons poussent Hamid Guemache, le directeur de publication du premier quotidien électronique algérien, à tenir de tels propos. Entre des journalistes peu (voire pas) payés et des médias censurés économiquement, la corruption peut se présenter comme une alternative non négligeable.

Si les journalistes ont accès à une carte de presse qui reconnait légalement leurs statuts, celle-ci ne donne lieu à aucun bénéfice : pas de rabattement fiscal des impôts, pas d’accès aux musées gratuit, « que dalle », confirme Redha Menassel dans un rire cynique. Intéressons-nous d’ailleurs à son histoire. Correspondant pour BFMTV Algérie, RTL et journaliste politique à Radio Alger Chaine 3, Redha a un master 2 de journalisme à l’ESJ Lille et 12 ans d’ancienneté à la radio algérienne. Son salaire s’élève à 66 000 dinars, environ 500 euros. C’est deux fois le salaire moyen algérien qui lui, s’élève à 245 euros mensuels. On peut penser que Redha Menassel s’en sort plutôt bien, mais sa rémunération est faible comparé à celle des pays voisins. Au Maroc, le salaire moyen est de 366 € et 270 € en Tunisie. Alors pour s’en sortir, Redha l’avoue, il fait des ménages : « On n’a pas le choix en fait. Ça m’arrive. Je ne fais pas ça chaque semaine, mais ça permet de mettre du beurre dans les épinards ».

Certains journalistes ne perçoivent carrément pas leurs rémunérations. « Quand votre patron ne vous paye pas pendant 5 mois et que vous faites un recours en justice sans effets, vous êtes dans une précarité économique qui ne vous protège de rien du tout », témoigne Leila Beratto. Pour cette correspondante RFI, les manquements aux droits du travail sont les principaux responsables. En plus du versement de salaire aléatoire, elle dénonce un manque de protection sociale élémentaire. Heureusement pour elle, son partenariat avec un média français lui assure un SMIC qui lui permet de vivre confortablement en Algérie.

Les médias sont censurés économiquement

Les directeurs de publications sont les premières victimes des censures. Lorsqu’une ligne éditoriale déplaît à l’État, celui-ci sanctionne directement la rédaction en lui supprimant toute publicité. Djamel Alilat en sait quelque chose. Il est journaliste au quotidien El Watan depuis 13 ans. Lorsque l’État supprime les revenus alloués aux publicités, même les entreprises privées s’alignent pour éviter des représailles.

Mourad Hachid, le rédacteur en chef de la version web de ce journal, a perdu 70 % de son chiffre d’affaires à cause de la censure économique de l’État. Pour l’instant, une partie des médias censurés survivent grâce à la vente au numéro. Une autre partie sombre dans la corruption généralisée.

La corruption systémique, frein à la liberté de la presse

Toutes les personnalités interrogées reconnaissent l’existence de la corruption. Si pour Redha Menassel le nombre de journalistes qui s’adonne à cette activité est « risible » comparé à « la masse qui se bat chaque jour pour s’en sortir », pour Yahia Arkat, du journal Liberté, il s’agit même d’un « sport national » .

Mohamed Balhi, sociologue et ancien journaliste depuis 1980, appuie ces propos : « Le summum de la corruption a été atteint avec le système de gestion instauré par le président Bouteflika […]. La corruption avait atteint des proportions qui menaçaient même la sécurité de l’État. Les oligarques, maîtres de la décision, tapie dans l’ombre, avaient créé leurs propres chaines de télé et journaux, pour siphonner l’argent de la pub, et se constituer en force politique redoutable à même d’écraser toute velléité de contestation de l’ordre établi, que ce soit dans la presse privée ou étatique.

Dans le monde de la presse, toute la corruption s’organise avant la publication. Concrètement, voici ce qui se passe : lorsqu’un journaliste obtient une information compromettante sur une personnalité importante, il la contacte pour lui faire du chantage. Finalement, l’information disparaît contre une somme d’argent. Le choix d’un « règlement en interne », selon les mots de Lamine Meghnine, rédacteur en chef de Jweb news et créateur du média électronique tariqnews.

Internet

Un avènement sans surprise en Algérie

Par Juliette Thomann

Si l’internet à haute vitesse (3G) n’est arrivé qu’en 2013 en Algérie, les Algériens ont rapidement adhéré à ce nouveau moyen de communication. Selon Datareportal, 22 millions d’entre eux disposent d’une connexion internet et autant sont aussi utilisateurs des réseaux sociaux. Les citoyens ont vite réalisé l’enjeu du web pour leur révolution, mais forcément, l’État aussi.

Un nouvel espoir

Si Hamid et son frère Lounès Guemache ont décidé de lancer leur média uniquement sur internet, c’est parce qu’en 2007, année de la création de TSA, « il n’y avait pas de réglementation concernant les sites internet, et [ils] n’ont pas eu besoin d’autorisation. » Alors ils se sont dit : « pourquoi ne pas faire un support qui rassemble toutes les informations concernant l’Algérie ? » Puis, avec le développement d’internet et la mise en place de la 3 G, ils ont pu « passer d’un système de revue de presse à support d’information en temps réel. »

Avec l’essor d’internet il y a sept ans, les journalistes ont réussi à contourner la censure de la presse écrite, et des chaînes radio et TV. Pour Redha Menassel, journaliste à Radio Alger et pour la chaîne YouTube Les Haut-Parleurs, « internet est un vent de liberté extraordinaire. Le gouvernement nous (Radio Alger) a empêché de couvrir le Hirak, alors on est descendu dans la rue et on a filmé avec nos téléphones. Ensuite, on a publié toutes ces vidéos sur YouTube. Je pense que l’on n’aurait pas vécu cette révolution sans les réseaux sociaux. »

Grâce au développement des réseaux sociaux (22 millions d’Algériens utilisent Facebook), le gouvernement a perdu le contrôle total qu’il avait sur l’information. « D’un coup, le citoyen se retrouve maître de sa propre information, il se retrouve acteur de son histoire. Au lieu d’attendre passivement le journal de 20 heures, il descend dans la rue, filme lui-même et partage ça avec ses concitoyens, lance Redha Menassel, et je trouve que c’est une nouvelle responsabilisation du citoyen algérien. »

La censure aussi sur le web

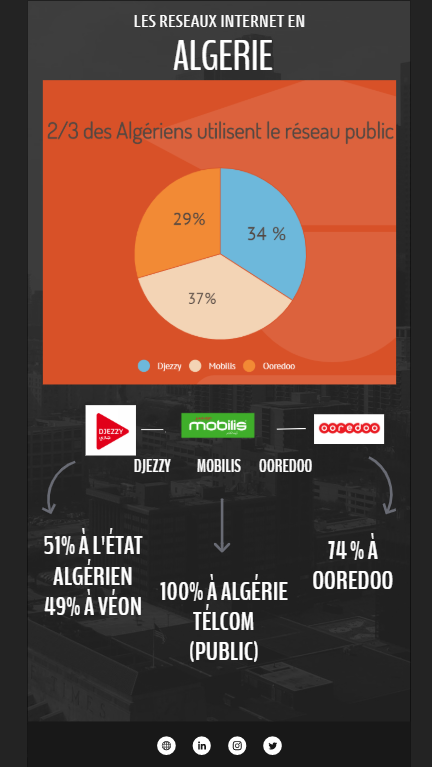

Le site d’informations en ligne TSA (Tout Sur l’Algérie), qui se présente comme le « premier média francophone algérien sur internet », ne peut plus être consulté en Algérie depuis le 12 juin dernier. « On est censuré pour la couverture médiatique que l’on fait du Hirak, dans le cadre des mesures prises par le pouvoir pour mettre fin au mouvement. Notre site est considéré en Algérie comme très influent, nous avons une audience qui monte jusqu’à 20 millions de visiteurs par mois lors des manifestations. Le gouvernement a coupé l’accès au site sans nous avertir et sans aucun fondement légal. Leur acte est purement arbitraire, aucune décision de justice n’a été prise », indique le directeur de TSA, Hamid Guemache. Le site n’est plus accessible via le réseau public Algéria Télécom, mais est toujours accessible depuis les pays étrangers, et sur certains réseaux mobiles privés.

Si le journalisme citoyen semble être une échappatoire à la censure appliquée par l’État, ce dernier a renouvelé ces méthodes de contrôle, et pour Hamid Guemache, les Algériens ne sont pas encore entièrement libres de s’exprimer sur internet. « Beaucoup de gens font du journalisme citoyen depuis le Hirak. Le gouvernement a arrêté beaucoup de blogueurs suite à des publications Facebook, car ils diffusent des vidéos d’arrestations et d’interpellations. Ils ne peuvent pas bloquer Facebook, mais ils arrêtent et condamnent pour des posts. » Une autre méthode de censure des journalistes citoyens, c’est le ralentissement ou même la coupure d’internet. Les citoyens ont pu constater de nombreuses coupures de réseaux les vendredis, jour de Hirak. Si le gouvernement se défend en évoquant une saturation du réseau (ils sont des dizaines de milliers de manifestants à poster sur les réseaux sociaux), le créateur de Tariq News, Lamine Meghnine, voit les choses différemment : « Hier, j’ai couvert un sit-in, il y avait à peine cinquante personnes internet a tellement ralenti qu’il était impossible de l’utiliser. Cinquante personnes, ce n’est pas assez pour saturer les antennes réseau. »

« Les fake news inondent les réseaux sociaux »

Mais face à ce journalisme citoyen naissant, pour Mourad Hachid, ex-responsable de la version web du quotidien El Watan, un autre problème se pose : la fiabilité de l’information. « Un journaliste, déontologiquement, se doit de vérifier chaque information qu’il publie. C’est déjà compliqué en Algérie, les journalistes n’ont pas accès à beaucoup de sources. Alors pour un citoyen qui n’a aucune formation professionnelle, c’est presque impossible. Les fake news inondent les réseaux sociaux, et il devient difficile de trier les vraies infos des fausses. »

Celle qui a fait le plus de bruit est née en février dernier. Des dizaines de publications Facebook véhiculaient la mort de Bouteflika, et notamment des faux rapports médicaux attestant de son décès en Suisse, ou encore une vidéo d’un homme que les internautes qualifiaient de « médecin suisse », qui affirme que le président algérien est décédé le 22 février 2019 à l’hôpital de Genève.

Un journalisme complice de la censure culturelle

Par Analena Dazinieras

Malgré « l’élection » du nouveau président algérien, Abdelmadjid Tebboune en décembre dernier soutenu par une minorité de la population [seulement 39,93 % des Algériens ont voté], l’Algérie tout entière est encore secouée chaque mardi par des milliers de manifestations. En tête du cortège, les jeunes et les étudiants, tranche de la population largement majoritaire dans le pays avec 62,4 % de moins de 35 ans, qui défilent chaque mardi pour exprimer leur mécontentement face à une culture toujours plus censurée et élitiste. Un problème que la presse algérienne ne reflète que partiellement.

El Watan, El Khabar, Le Soir d’Algérie… Tous les quotidiens algériens ont une rubrique culture pour répondre à une demande croissante de la part des Algériens. Mais seulement une ou deux pages sont réellement consacrées aux évènements culturels et dans de nombreux journaux quand il faut supprimer une page « la première page qui saute c’est celle de la culture parce que de nombreux dirigeants de journaux considèrent qu’elle [la culture] intéresse seulement une petite élite » selon Hamid Arab, directeur de la rédaction du Matin d’Algérie. De plus, « les actualités culturelles sont traitées par les moins compétents et ça se reflète dans les articles » explique Yahia Arkat, correspondant pour le média algérien Liberté.

En dehors des médias généralistes, les journaux « spécialisés » dans le domaine culturel « peuvent se compter sur les doigts » d’une main, selon Hamid Arab. Une seule radio culturelle existe en Algérie qui est « bien évidemment étatique et qui est devenue avec le temps une sorte de radio religieuse. Il y a un amalgame en Algérie. On a tendance parfois à mixer la culture avec la religion » explique Saïd Khatibi.

Et si la culture « underground » et « alternative », initiative des plus jeunes, commence à prendre de l’ampleur sur le territoire algérien, les médias ne sont pas encore prêts à la traiter. « Quand il s’agit d’un événement culturel engagé, les médias ne veulent pas en parler souvent pour qu’on ne dise pas qu’ils sont eux-mêmes engagés. Les sujets sont donc mal traités » commente Lamine Meghnine, rédacteur en chef de jweb.news et fondateur du média en ligne tariqnews. « Le journalisme culturel c’est clairement le maillon faible du journalisme en Algérie » résume simplement Saïd Khatibi, chroniqueur algérien.

Les jeunes, au cœur de la révolution culturelle algérienne

Au-delà de leur engagement dans les manifestations auquel les jeunes Algériens participent tous les mardis, ils s’investissent activement dans la création d’une culture dite « alternative » et non soumise au pouvoir. « Ils ont créé de nombreuses troupes de théâtre [dont le théâtre de rue], des groupes de musique, des ciné-clubs ou encore des groupes de dessinateurs de rue » commente Hocine Belalloufi. Des groupes de jeunes, qui se refusent à participer aux évènements culturels « officiels » du ministère de la Culture pour échapper à la mainmise du gouvernement, qui gère 80 % de la vie culturelle et y investit 15,28 milliards de dinars, selon Redha Menassel, correspondant RTL et BFMTV en Algérie. Au cœur de cet engagement de la jeunesse algérienne, une initiative émerge : les cafés littéraires.

https://view.genial.ly/5e6a065c82b5130fe35bf5c9/vertical-infographic-la-culture-en-algerie

Majoritairement situés en Kabylie [région située dans le nord de l’Algérie], ces cafés littéraires se sont développés ces dernières années, mais sont « encore trop peu nombreux à l’échelle du pays » selon Hocine Belalloufi. Leur objectif : libérer la parole citoyenne et faire découvrir à la population des artistes ou des ouvrages. Si la population algérienne applaudit ce projet qui se développe sur le territoire algérien, le gouvernement ne le perçoit pas de la même façon. « La police intervient régulièrement pour fermer ces lieux de débats, car le gouvernement veut empêcher toute expression citoyenne autonome », s’insurge Hamid Arab, directeur de la rédaction du Matin d’Algérie.

Malgré ces interdictions et intimidations récurrentes, les jeunes organisateurs des cafés littéraires ne baissent pas les bras. Pour Hacen Ouali, journaliste politique pour le quotidien El Watan, leur détermination est « plus que remarquable puisque les amateurs de ces cafés se battent » et « ils continuent parfois même clandestinement en passant outre les décisions du régime ». Pour populariser leur initiative, ils comptent sur les réseaux sociaux qui occupent une place très importante en Algérie [avec 22 millions d’Algériens qui ont Facebook], mais aussi sur la couverture médiatique. « Maintenant tous les jeunes participent à la transformation de la culture. Les jeunes sont en train de s’exprimer et c’est nouveau », se réjouit Amine Labter.

Les chants populaires

arme pacifique des jeunes manifestants algériens

Par Analena Dazinieras

Mardi 10 mars, à l’occasion du 55e mardi de dissidence populaire, les rues d'Alger étaient à nouveau noires de monde. Dans un pays où 45% de la population a moins de 25 ans, des milliers de jeunes manifestent en masse pour exprimer leur mal-être dans une société qui leur offre peu de loisirs et un avenir très incertain.

Pour porter leurs revendications dans la rue, face à ce système qui censure fortement la culture, les jeunes ont trouvé un outil particulièrement efficace : le chant.

« La casa del Mouradia » est devenue l’une des chansons emblématiques de leurs manifestations, qui résonne depuis plusieurs semaines dans les rues algériennes. À l’origine un chant de supporters de l’USM Alger composé en 2018, la chanson est devenue une véritable arme dans la contestation des jeunes.

« On n’écoutait pas forcément les chants qu’on entend dans les rues maintenant. Quand on les entendait avant le Hirak c’était seulement des chants qui venaient des stades. On voyait ceux qui les chantaient comme des gens qui n’avaient rien à apporter. C’étaient des voyous » confie Amine Labter, dessinateur de presse algérien.

En s’inspirant du chant révolutionnaire italien « Bella ciao », la Casa Del Mouradia dénonce, en premier lieu, la situation sociale catastrophique du pays, à travers des paroles très recherchées et pleines de sens : « C’est l’aube et le sommeil ne vient pas. Je consomme à petites doses. Quelle en est la raison ? Qui dois-je blâmer ? On en a assez de cette vie. » Ces chants sont, pour les jeunes, une manière de s’exprimer et surtout d’être entendus. « Aujourd’hui ces jeunes quand ils sont dans la rue, quand ils chantent ces chansons qui sont très pertinentes, on sent qu’ils résument toute la situation que traverse le pays en ce moment. Il y a des gens de tous les âges et de tous les horizons qui viennent les écouter et les soutenir » explique Amine Labter. Pour un grand nombre d’Algériens, comme pour le journaliste retraité Hocine Belalloufi, « ces jeunes ont été et continuent pour beaucoup d’être l’avant-garde du mouvement de contestation populaire en Algérie [le Hirak] par leurs chants et leurs mots d’ordre. »

La caricature

Une arme pacifique nécessaire

Par Lauryne Guignard

Pendant le Hirak, le mouvement de protestation contre la candidature de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, une nouvelle forme d’expression s’est ancrée dans la société.

Déjà bien présente dans le pays, la caricature a pris une grande place durant ces manifestations. « Avec le mouvement Hirak, 70 % des Algériens étaient dans la rue. On voyait des pancartes avec des caricatures de partout », raconte Amine Labter, dessinateur de presse. Nîmes, un bédéiste algérien, est devenu une icône pour l’Algérie. « Pendant le Hirak, on ne voyait que ses dessins », explique Amine Labter. Pour lui, ses dessins ont parlé aux Algériens, une manière pour eux de disposer d’une arme contre les plus forts. « Il a personnifié ce que les manifestants disaient et pensaient. La caricature est devenue l’arme des faibles », insiste le dessinateur de presse. Les caricatures sont devenues une sorte de besoin pour les Algériens. « C’est comme ça qu’ils communiquent, on va dire que le crayon est une arme », déclare Amine Labter.

Sources

Toutes les images sont libres de droit ou en libre accès sur les réseaux sociaux. ©DR