Mexique : L'environnement pris en otage ?

Avec sa population de 129,7 millions d'habitants, son économie fleurissante, et son industrie du tourisme en pleine expansion, le Mexique exerce une forte pression sur son environnement. Des paysages de carte postale qui pourraient servir de décor à un film d'Ennio Morricone, deux facades littorales, l'une pacifique, l'autre atlantique, des fonds sous-marins regorgeant de richesses, en somme, un environnement remarquable et fragile : à lui seul, le pays concentre plus de 10 % de la biodiversité mondiale. Logiquement, la deuxième puissance économique d'Amérique latine s'est s'engagée pour préserver cet environnement remarquable, pour faciliter la transition énergétique et limiter le changment climatique. Cette dynamique de protection est pourtant entravée.

D’après Statista, le pays représentait 1,1% des émissions mondiales de CO2 en 2021. Des ressources naturelles restent surexploitées provoquant pollution et destruction des écosystèmes. Parmi elles, le pétrole géré par l'entreprise controversée Pemex mais aussi le bois ou encore les minerais. L'eau est également un élément source de conflits d'intérêt, car celle-ci est accaparée par de grands groupes agro-alimentaires. . “L’environnement est un sujet central parce que l'économie est quand même basée en grande partie sur l'exploitation minière et agricole. Il y a des problèmes avec l'eau, avec la déforestation, ou encore la pollution. C'est un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique, beaucoup de régions sont déjà en stress hydrique”, affirme Mathieu Tourliere, journaliste au Mexique. L’une des principales ressources économiques du pays est par ailleurs le tourisme. L'expansion hôtelière reste incontrôlée, notamment dans la région du Yucatán. Le surtourisme détruit massivement les écosystèmes côtiers comme les récifs coralliens et les mangroves.

Une corruption endémique ronge le Mexique et explique en partie cette situation. A tous les niveaux, y compris au coeur de l'appareil d'état. C'est toute la nation qui est confrontée à des problèmes structurels profonds. Au plan national, certains rapports, certaines études ou expertises légalement obligatoires en matière d'environnement ne sont parfois pas effectuées ou perdues. Ou on omet d'en tenir compte comme pour le grand projet du "train Maya". Au plan local, des accords cachés favorisent la déforestation. L'économie prime, pas l'environnement.

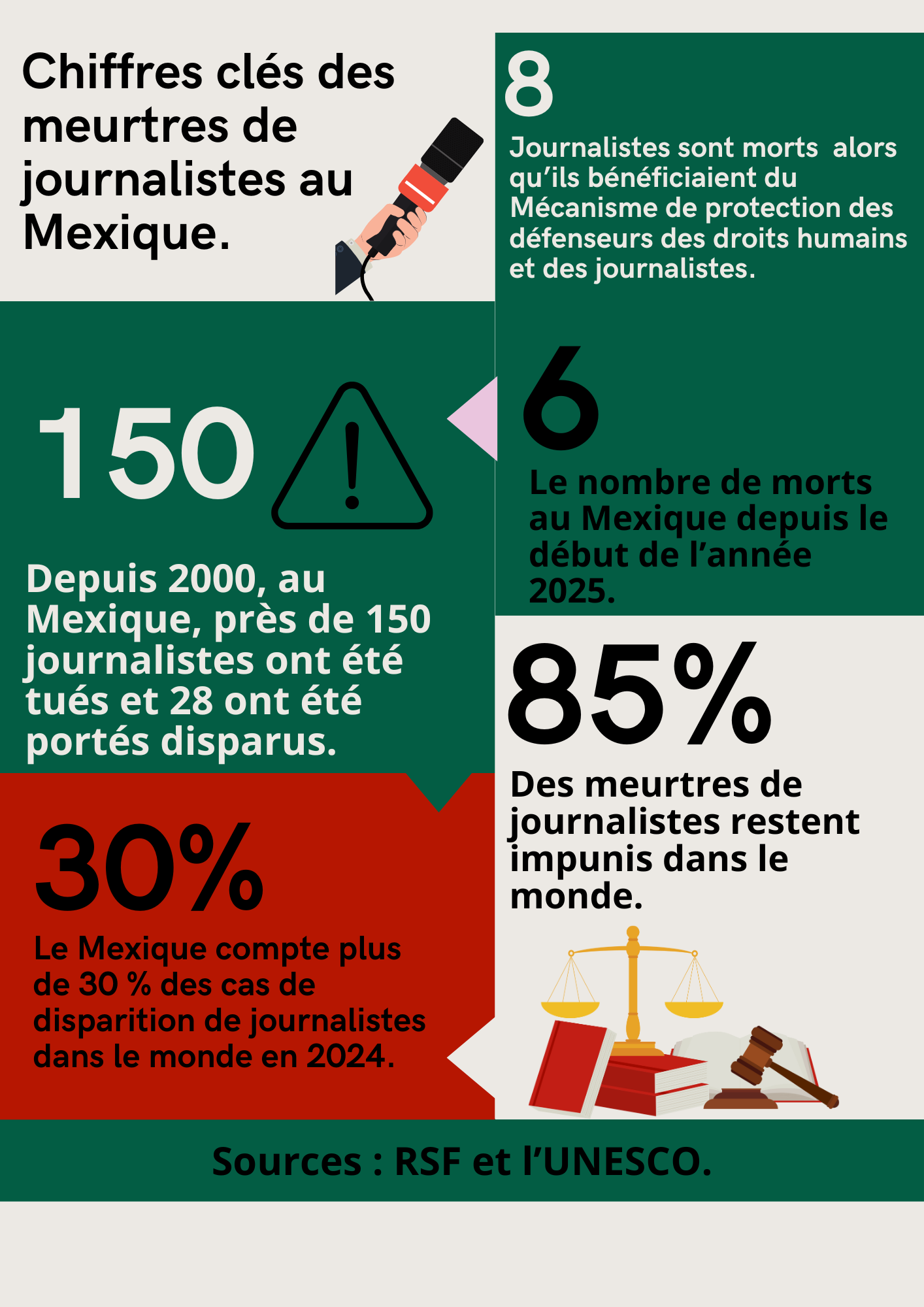

Une violence non contrôlée est également associée au Mexique. Certes le traffic de stupéfiants y tient une place à part. La puissance des cartels de la drogue est certaine. Mais le crime organisé dépasse le seul narcotraffic. Le taux d'homicides élevé n'est pas imputable à la production et circulation de drogues. 121ᵉ place sur 180 pays. Voilà la place occupée par le Mexique dans le classement mondial de la liberté de la presse de 2024 de l’ONG Reporters sans frontières (RSF). Un score qui s'explique par de nombreux meurtres de journalistes dans ce pays d'Amérique latine. Les journalistes au Mexique font face à des agressions et des poursuites judiciaires abusives, et donc dans le pire des cas, sont assassinés quand ils deviennent génants. L'impunité pour ces crimes est généralisée : elle atteint près de 90 %.

Depuis octobre 2024, Claudia Sheinbaum est la présidente du Mexique. Elle est issue du même parti de gauche que l’ancien chef de l’État, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Après un doctorat en ingénierie énergétique obtenu en 1994, elle fait son entrée en politique mentorée par l’ancien président. Elle est d’abord maire entre 2000 et 2006 puis nommée Ministre de l'Environnement de Mexico par AMLO, peu préoccupé des questions environnementales.

Claudia Sheinbaum contribue aux travaux du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC). Elle participe en 2007 à la rédaction d'un chapitre consacré à l'atténuation du changement climatique. Lors de sa campagne, elle a mis en avant son engagement écologique. Elle promeut "un changement des pratiques individuelles, en lançant des programmes d'éducation à l'écologie et à l'agriculture urbaine de subsistance dans les quartiers populaires".Aujourd’hui, après plusieurs mois à la tête du pays, l’enjeu est de savoir si les promesses de Claudia Sheinbaum sont respectées en matière d’environnement et de liberté de la presse.

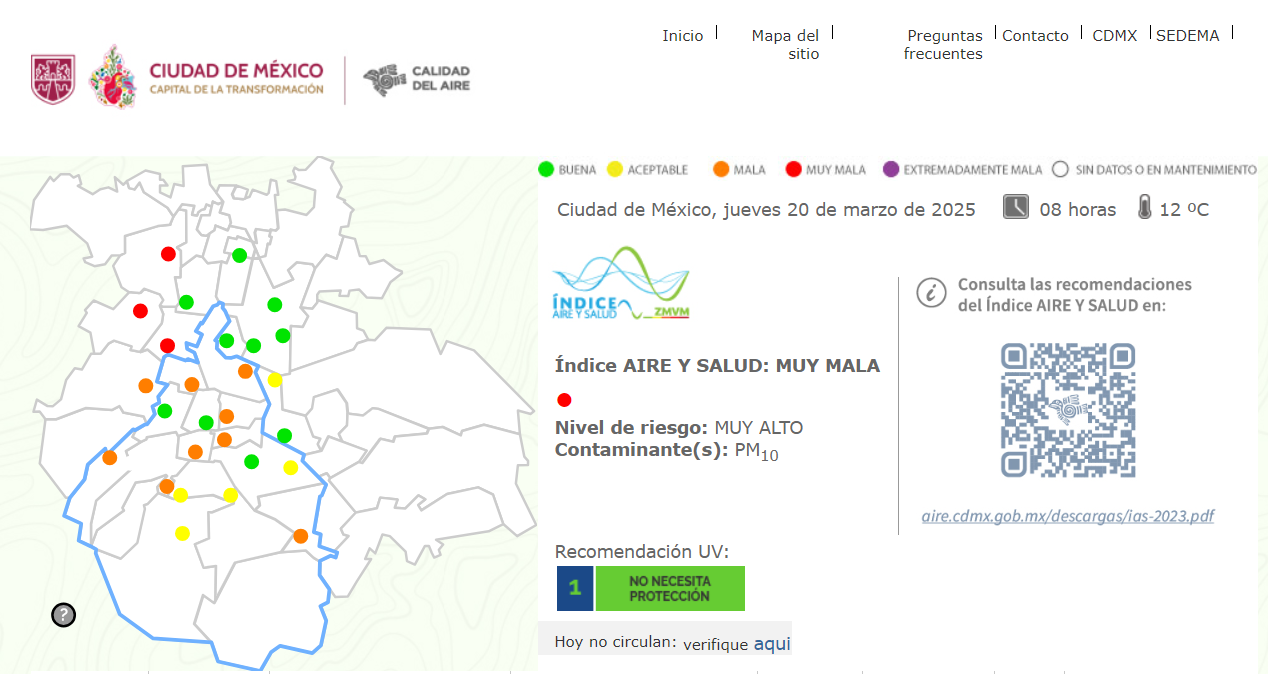

Certaines avancées écologiques importantes donnent de l'espoir. L'une d'entre elles est la lutte contre la pollution de la capitale Mexico, désignée autrefois comme la ville la plus polluée au monde par les Nations unies. Cependant, malgré des améliorations notables, la capitale mexicaine reste encore confrontée à des défis environnementaux de grande ampleur.

Entre menaces et assassinats : la réalité du métier de journaliste au Mexique.

Valentine Foureau

Arthur Romeu, directeur du bureau Amérique latine de RSF, est témoin des menaces, des agressions, du harcèlement ou des poursuites judiciaires abusives que subissent systématiquement les journalistes au Mexique. Il parle de narcopolitique, l'influence des cartels de la drogue sur l’État qui interfèrent dans les décisions politiques : “Il y a une relation incestueuse entre les cartels et les structures de pouvoirs locaux, décuplée par la violence qui est présente dans le pays.” Plus de 30 % des cas de disparitions de journalistes dans le monde en 2024, proviennent de ce pays d’après le bilan de la liberté de la presse de l’ONG Reporters sans frontières. L’exercice du journalisme dans ce pays est très risqué et peut mener à la mort.

Témoignage d'Arthur Romeu.

Un problème majeur subsiste : l’impunité de ces crimes. Mathieu Tourliere, journaliste à l’hebdomadaire Proceso et collaborateur au journal Le Monde est catégorique : “L'impunité, c'est près de 90% dans les cas d’agressions contre les journalistes ou les assassinats. C'est un permis presque offert aux assassins, car ils savent qu’ils ne leur arriveront rien. Il y a une impunité des meurtres au niveau global. Le système est complètement sous l'eau.” En effet, très peu de cas aboutissent à l’inculpation des coupables. Cette banalisation, voire normalisation de ces crimes, créée un sentiment d’impuissance dans la communauté journalistique.

Les assassinats suivent souvent le même scénario. Ils sont réalisés par des tueurs à gage qui prennent en embuscade des journalistes. Ils les suivent jusqu’à leur domicile afin de les enlever et/ou pour les tuer. Les exécutions sont très violentes avec parfois des signes de torture.

Fréquemment, les ennemis des journalistes font partie du gouvernement. “Le principal responsable des attaques contre les journalistes est l’État mexicain. D’un côté, il y a les fonctionnaires et les chefs d’entreprise qui intimident les journalistes. D’autre part, le crime organisé est présent dans pratiquement tout le pays, où il utilise la violence contre toute menace à son pouvoir”, affirme Ricardo Hernández Ruiz, journaliste indépendant.

Infographie : Valentine Foureau.

Infographie : Valentine Foureau.

Des journalistes sans défense en province

Mathieu Tourliere est basé à Mexico. Il n’a jamais été menacé dans l'exercice de ces fonctions. Pour lui, ce sont les journalistes indépendants dans les campagnes, qui sont les plus intimidés : “Il y a les journalistes basés à Mexico et dans les métropoles, qui traitent des sujets politiques un peu plus transversaux. Et on retrouve des journalistes plus précaires en province, dans des zones à risque, contrôlées par des groupes armés. Ils n’ont pas de médias qui peuvent les protéger.” Ces journalistes partagent leur travail sur les réseaux sociaux comme Facebook, avec quelques milliers de followers, sur des thématiques très locales, liées à l’environnement, la corruption ou le narcotrafic, ce qui pose un problème aux groupes criminels qui contrôlent le territoire. Cette violence envers les journalistes est très présente dans certains états comme l'état de Guerrero, Tamaulipas, le Veracruz, la Basse-Californie, qui concentrent facilement la moitié voire 40 % des assassinats. Le journaliste explique que ces intimidations poussent les professionnels à quitter ces territoires, créant ainsi des zones de silence. Alors, les journalistes n’osent plus parler de sujets sensibles et s’autocensurent.

Le narcotrafic, la corruption, mais également l’environnement sont des sujets dangereux à traiter, ils sont tous liés. “Les journalistes vont révéler les intérêts des politiciens, du crime organisé qui s’attaquent à ceux qui s’intéressent de trop près à ces sujets. Ces attaques sont considérées comme des sanctions disciplinaires, pour intimider des collègues qui voudraient enquêter”, explique Ricardo Hernández Ruiz. Un constat partagé par Mathieu Tourliere : “Les sujets liés à l’environnement sont fréquemment liés à des groupes mafieux. Si on pose des questions sur ces projets-là, on va forcément avoir des problèmes. Il y a des journalistes, mais surtout des défenseurs de l'environnement, qui se font assassiner, car ils questionnent indirectement les intérêts des mafias locales.”

Témoignage de Mathieu Tourliere.

Des réponses inefficaces

Le problème est reconnu au Mexique et des actions sont mises en place. Dès 2012, le gouvernement mexicain crée le Mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, afin de lutter contre les menaces et les agressions constantes contre les défenseurs et les professionnels des médias. “Il reçoit des plaintes et analyse les risques que courent les journalistes. Ils vont mettre en place des mesures de protection comme des voitures blindées, des escortes policières lors de déplacements ou des exfiltrations vers une région plus sûre ou vers Mexico. Ce dispositif protège entre 500 et 600 cas", explique Arthur Romeu.

Aujourd’hui, force est de constater que ces mesures ne sont pas concluantes. Cependant, la présidente Claudia Sheinbaum offre une lueur d’espoir en se disant favorable à travailler avec RSF pour lutter contre ce fléau.

Train Maya : le déraillement environnemental

L’organisation Transparency International place le Mexique à la 130ème place sur 170 pays après analyse de son niveau de corruption. Cette corruption, le plus souvent associée au domaine du narcotrafic, touche aussi l’environnement. Selon Nubia Nieto, chercheuse indépendante, “la corruption amplifie la dégradation de l’environnement au Mexique”. Pots-de-vin, permis illégaux, favoritisme ou encore menaces sont quelques-unes des pratiques bien identifiées en matière de corruption et d’environnement.

La corruption vectrice de déforestation

“Les élites au Mexique considèrent qu’une fois qu’elles sont au pouvoir, elles ont tous les droits [...] certains maires se prennent pour des sortes de roi local”, estime la spécialiste de la corruption. C’est au niveau local que de nombreuses décisions sont prises sur la protection de l’environnement. Le problème est que “des autorités locales passent des accords cachés avec des entreprises et permettent une déforestation importante”. Le Mexique possède 138,7 millions d'hectares de forêts, mais chaque année, c'est en moyenne 208 000 hectares qui disparaissent. “En 20 ans, le Mexique a perdu une surface forestière équivalente à l’État du Yucatán”, précise Nubia Nieto.

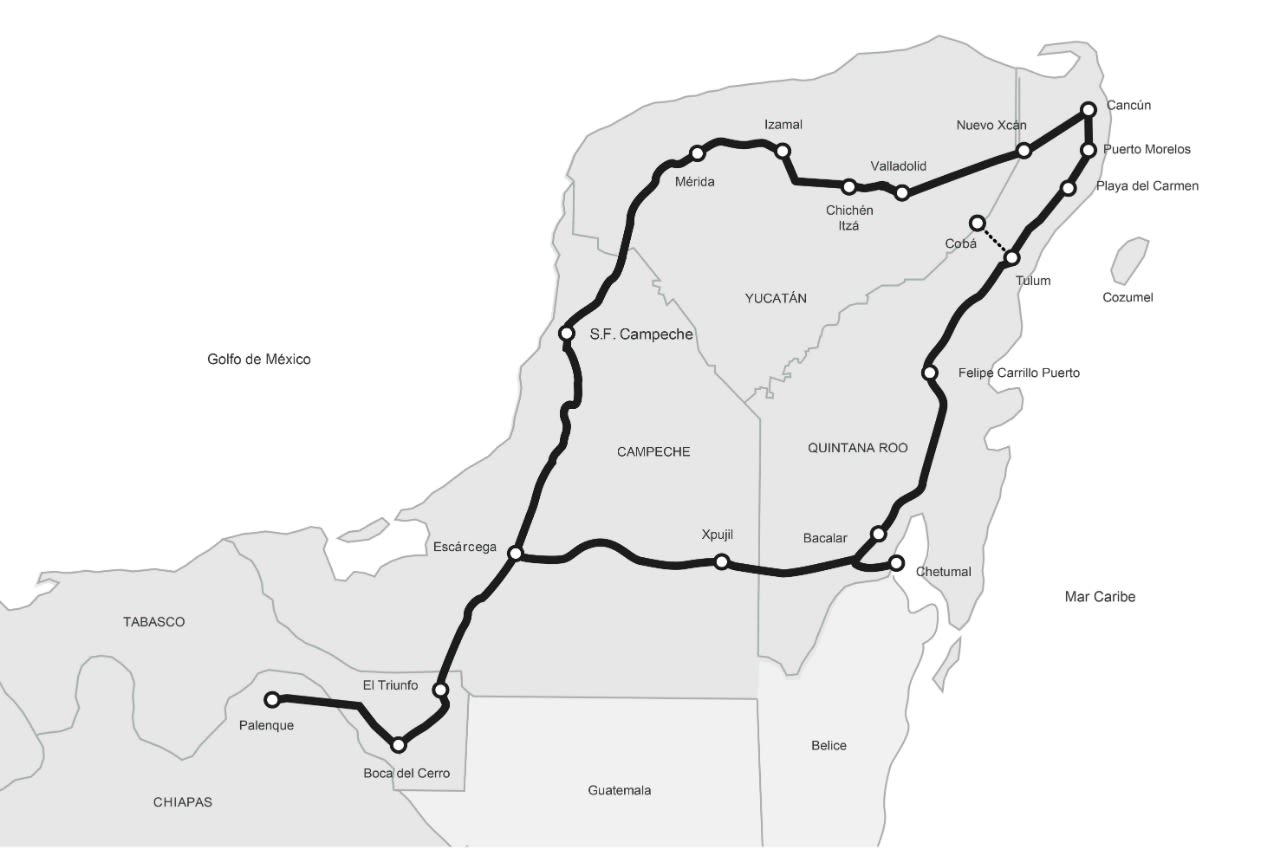

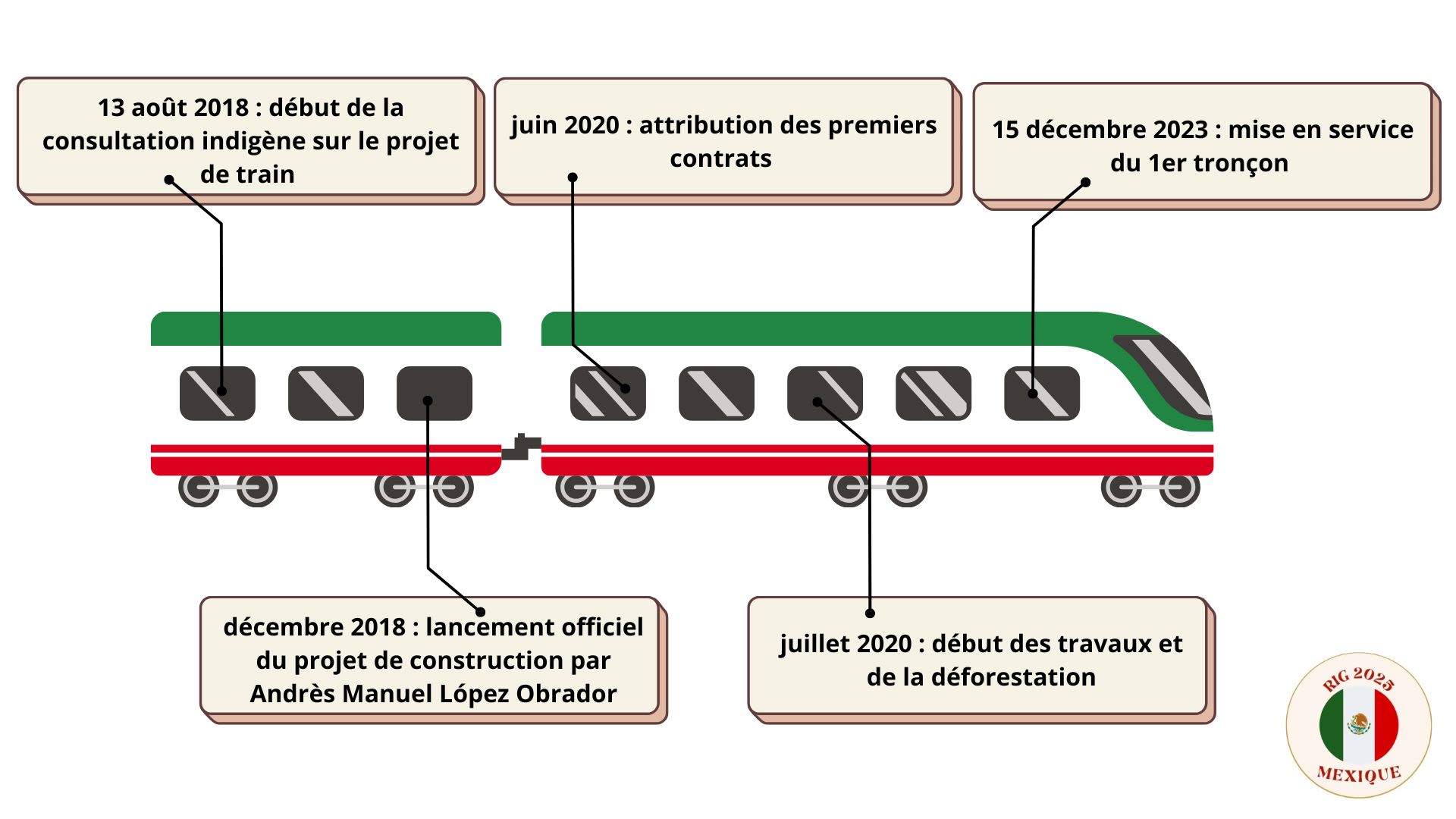

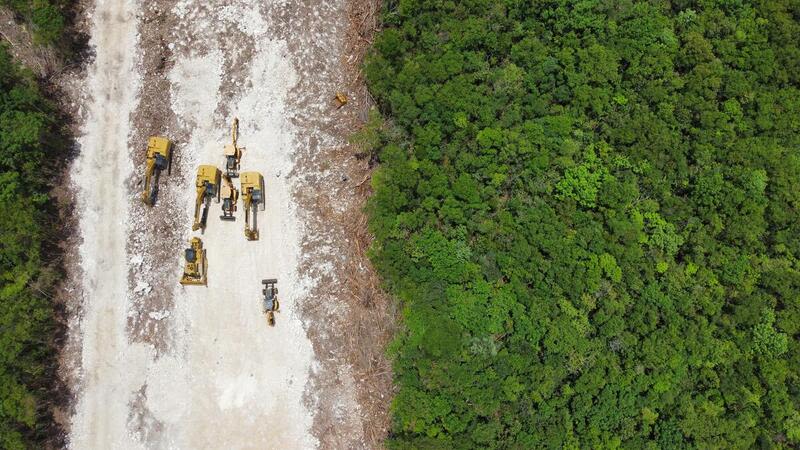

Une corruption qui ne s’arrête pas aux frontières locales. Dans le cas du train Maya, qui a conduit à la construction de 1500 kilomètres de voies ferrées au Mexique, des rapports environnementaux allant à l’encontre du projet mené par l’État et pouvant compromettre sa viabilité ont été “omis” ou parfois “égarés”. Cela a été le cas pour le tronçon cinq du parcours ferroviaire, qui traverse l'État du Yucatán. Son tracé passe pourtant en plein cœur de la jungle maya, la deuxième forêt tropicale la plus importante des Amériques après l’Amazonie, et a donc de nombreuses conséquences envrionnementales .

Nubia Nieto, chercheuse indépendante, explique comment la corruption touche l'environnement au Mexique.

Parcelle de la jungle Maya déforestée. Photo : Greenpeace.

Parcelle de la jungle Maya déforestée. Photo : Greenpeace.

Tracé du Train Maya au Mexique.

Tracé du Train Maya au Mexique.

Chronologie de la construction du Train Maya. Infographie : Victor Delfouilloux

Chronologie de la construction du Train Maya. Infographie : Victor Delfouilloux

87 % de déforestation illégale

C’est en tout plus de 10 millions d’arbres qui ont été abattus, soit l’équivalent de 7 000 hectares de forêts. “Cela ne prend même pas en compte les mines de matériaux de construction ouvertes sur territoire”, détaille Carlos Samayoa, activiste à Greenpeace.

“On a alerté sur la situation critique d’espèces en danger d’extinction comme le jaguar, le tapir ou le cerf”, complète l’activiste. Des animaux qui ont besoin de vastes espaces pour se déplacer et assurer la pérennité de l’espèce et de sa reproduction. “Cette problématique a été signalée dès le début de la construction”, se souvient-il.

Carlos Samayoa , activiste chez Greenpeace, raconte comment la population n'a pas été écoutée.

Le projet a aussi causé la pollution des aquifères sous la péninsule du Yucatán, soit la plus grande réserve d’eau du Mexique. Pour Silvia Cabello, défenseure de l’eau au Mexique, ce projet a eu un réel impact sur “les grottes et galeries souterraines qui traversent le Yucatán”. Selon elle, ces dégradations de l’environnement sont aussi une offense aux peuples autochtones quand elles concernent leurs territoires. “Le deuxième article de la Constitution [mexicaine], qui dit que nous, en tant que peuples, devons être informés, nous devons être bien informés et nous devons être consultés.” Dans le cas du train Maya, les consultations “ne respectaient pas les normes” en vigueur, selon Carlos Samayoa.

Silvia Cabello, activiste environnementale, évoque la question du deuxième article de la constitution mexicaine.

Tout projet d’une telle ampleur doit, avant même le début des travaux, obtenir une étude d’impact environnemental au Mexique. La construction du train Maya a commencé sans que ces exigences, pourtant imposées par la loi, ne soient respectées. Des arrangements administratifs et judiciaires marqueurs d’une corruption sous-jacente dans le pays. C’est au total 87 % de la déforestation liée au chantier qui ne détient aucune autorisation légale, selon les analyses satellitaires de l’ONG CartoCrítica.

Un projet sous haute surveillance

Face à la protestation populaire, le gouvernement a mis l’accent sur la sécurisation du lieu. “Le projet a été placé sous la surveillance de la Défense nationale et parfois de la Marine, avec des soldats armés présents sur place pour empêcher toute opposition des habitants”, souligne Carlos Samayoa. Une protection stricte qui, en plus d’empêcher l’accès du lieu aux militants environnementaux, a limité la couverture du sujet par les journalistes. Selon Julien Delacourt, correspondant français au Mexique, il était impossible d’avoir une parole officielle de l’État au sujet de l’opposition des militants écologistes. “Quand on sort un petit peu des sentiers classiques comme l’inauguration par exemple [...], c'était assez compliqué”. En plus des lieux, les informations ont donc, elles aussi, étaient restreintes. “Toutes les données relatives au projet ont été classées “secret défense” [...] cela signifie qu’il n’y aucune transparence sur les contrats, les méthodes de construction et l’ampleur du projet”, précise Carlos Samayoa. Sous le mandat d’Andrés Manuel López Obrador cette délégation à l'armée n’a pas été spécifique au projet du train Maya. Des projets de raffineries, d’aéroports ont, eux aussi, été délégués à l’armée.

Témoignage du journaliste Julien Delacourt.

Faire face à la pollution,

un défi quotidien pour Mexico

“Ville la plus polluée au monde” : c'est la distinction attribuée par les Nations Unies à Mexico en 1992. La mégapole de 22 millions d’habitants - dont neuf millions au sein même de la ville - a longtemps été classée parmi les villes les plus polluées du monde. Si la situation s’est améliorée ces dernières années, la capitale mexicaine reste touchée par plusieurs problèmes environnementaux : pollution atmosphérique, abondance de détritus, problème d’eau potable…

Une vie chamboulée par la dégradation du climat

Marianne Gantier a vécu au Mexique de 2014 à 2018. Elle y était enseignante à l’école française de Mexico. Sa vie au Mexique, elle en garde un bon souvenir, malgré une pollution très présente. “Quand on arrive en avion, il y a une poussière noire”, se rappelle-t-elle. La capitale se situe à plus de 2 200 mètres d’altitude et est entourée de volcans et de montagnes, favorisant ainsi la concentration des gaz polluants. “Ça sentait dans la ville, j’appelais ça des “odeurs de poubelle”, il y a tellement de déchets avec le nombre d’habitants. On ne s'en rend pas compte tant qu’on y est pas allé”, décrit la Française. Au-delà de la pollution atmosphérique, les Mexicains - et la plupart des habitants d’Amérique latine - n’ont pas d’eau potable au robinet et achètent des bouteilles en plastique, ce qui augmente les déchets dans les rues de la ville.

Témoignage de Marianne Gantier sur l'impact de la pollution dans la vie quotidienne à Mexico.

Isabella Ramirez, 18 ans, est originaire de Mexico et étudiante en première année d’information communication à Cannes, en France. La dégradation de l’air, elle y a été confrontée toute son enfance : “On ne pouvait parfois pas aller à l'école, ni sortir à cause de la pollution. C’était difficile de respirer. Il y a aussi beaucoup de voitures qui circulent donc un système a été mis en place pour gérer la circulation.”

Isabella Ramirez, étudiante originaire de Mexico, apporte son témoignage sur la pollution de la ville.

Des initiatives variées pour combattre la pollution

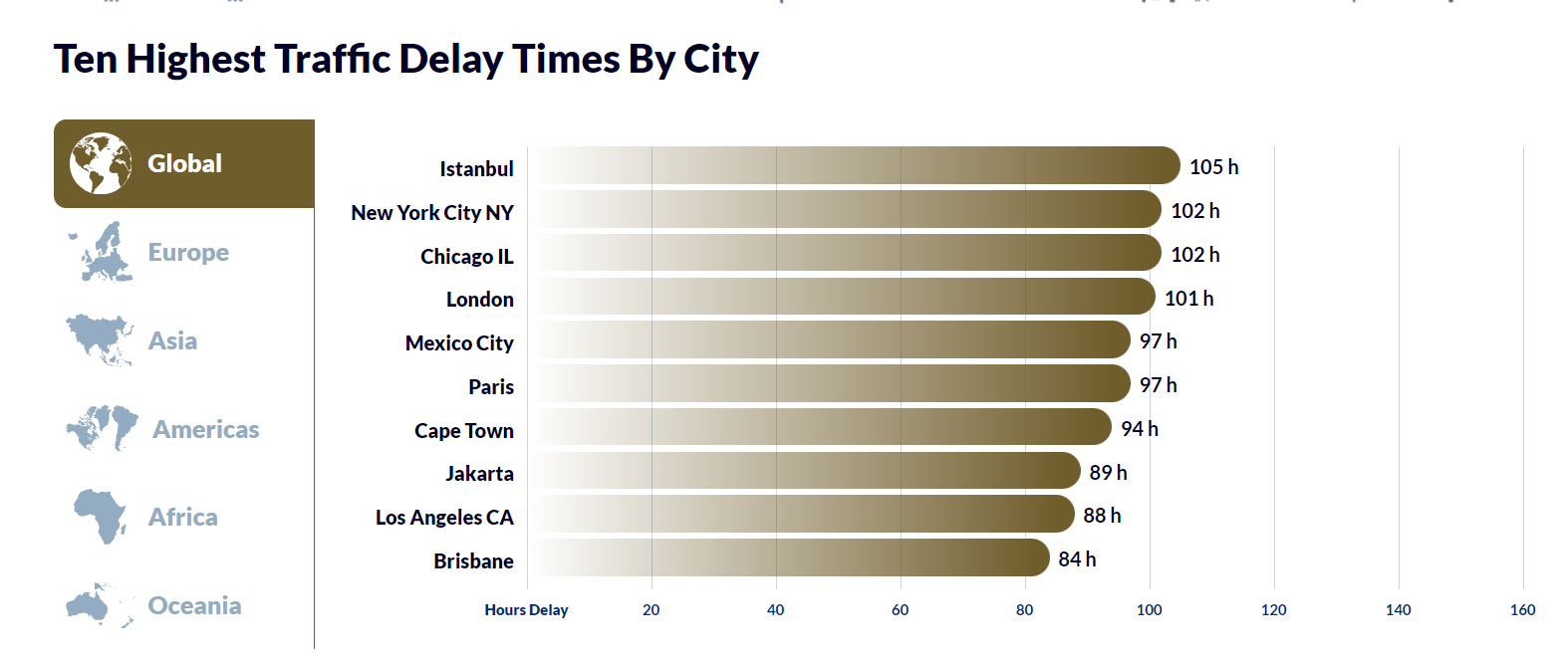

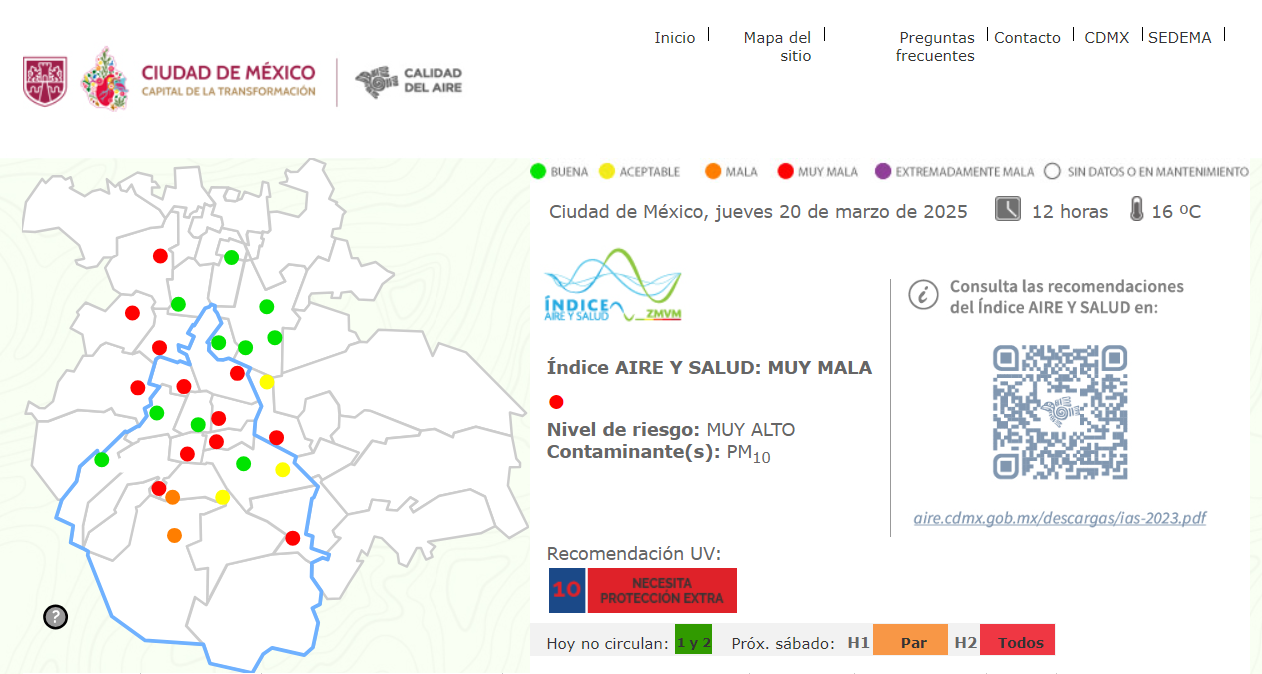

Face à l’urgence climatique, Mexico a mis en place des mesures pour réduire l’impact de la pollution sur la santé et l’environnement de ses habitants. Le système évoqué par Isabella Ramirez est intitulé “Hoy No Circula”. Il a été adopté dans la ville et dans certaines régions du Mexique pour limiter la circulation des véhicules polluants. Selon l’INRIX - entreprise spécialisée dans l'analyse des données de trafic et de mobilité - Mexico fait partie du top 5 des villes les plus embouteillées au monde en 2024. Plus de cinq millions de véhicules y circulent chaque jour.

En plus de la limitation de la circulation, une série de programmes, nommés “ProAire”, est mise en œuvre depuis une vingtaine d’années et a permis une réduction des émissions de CO2. Parmi les actions significatives : des pistes cyclables, des vélos électriques en libre-service, une optimisation de l’éclairage public, une meilleure gestion des déchets…

Des projets de reforestation et de toits végétalisés comme “Azoteas Verdes” (“toits verts” en français) ont vu le jour : plus de 500 000 végétaux ont déjà été plantés. La Ville propose également une carte interactive où il est possible d’avoir accès en temps réel à l’indice de pollution de l’air.

Classement des villes avec le plus de retards liés au trafic routier. Photo : Capture d’écran d’un graphique produit par la société INRIX

Classement des villes avec le plus de retards liés au trafic routier. Photo : Capture d’écran d’un graphique produit par la société INRIX

Le fonctionnement du programme "Hoy No Circula". Infographie : Tiphaine Bernard

Le fonctionnement du programme "Hoy No Circula". Infographie : Tiphaine Bernard

L’indice de l’air à 8h à Mexico, le 20 mars 2025. Photo : Capture d’écran Ciudad de México

L’indice de l’air à 8h à Mexico, le 20 mars 2025. Photo : Capture d’écran Ciudad de México

L’indice de l’air à 12h à Mexico, le 20 mars 2025. Photo : Capture d’écran Ciudad de México

L’indice de l’air à 12h à Mexico, le 20 mars 2025. Photo : Capture d’écran Ciudad de México

L’environnement à Mexico, un sujet qui n’est pas une priorité dans les médias

Les initiatives pour lutter contre la pollution sont de plus en plus retransmises par les journalistes mexicains, à l’instar du programme “Hoy No Circula”. Mais l’environnement ne fait pas souvent la Une des médias mexicains.

Dulce Olvera est journaliste depuis dix ans. Elle est reporter, spécialisée dans le traitement de la crise climatique, des droits humains et de l’économie, pour le journal en ligne Sin Embargo. Selon elle, les journalistes qui travaillent sur l’environnement font face à de multiples défis : “Il y a un manque d’intérêt qui vient des éditeurs des médias car ils insistent pour donner la priorité à la politique. Pour certains sujets, comme les barrages contaminés par les eaux usées, il y a peu d’informations accessibles. Mais pour le sujet de l’eau ou du rejet des déchets par exemple, on peut trouver des données en consultant les sites du gouvernement ainsi que les collectifs de citoyens qui assurent le suivi de questions particulières.”

Témoignage de la journaliste Dulce Olvera sur le traitement de la crise climatique dans les médias mexicains.

Une croissance de l’accessibilité à l’information confirmée par Balbina Flores, représentante de Reporters sans frontières (RSF) au Mexique : “Une loi de transparence existe au Mexique et permet aux journalistes de savoir qui est chargé des affaires liées à l’environnement. Il y a aussi l’Institut national de la transparence, de l’accès à l’information et de la protection des données personnelles (INAI) qui facilite les recherches.” La référente de l’ONG ajoute que RSF garantit au maximum la protection des journalistes traitant de l’environnement : “On les accompagne, on peut leur porter assistance et les aider face aux autorités. Ils peuvent avoir un contact permanent avec nous.”

La nouvelle présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, climatologue et spécialiste de l'efficacité énergétique, a démontré un engagement important dans la lutte contre la pollution à Mexico. Ces avancées pour un environnement plus sain donnent une note d’espoir à la capitale mexicaine.

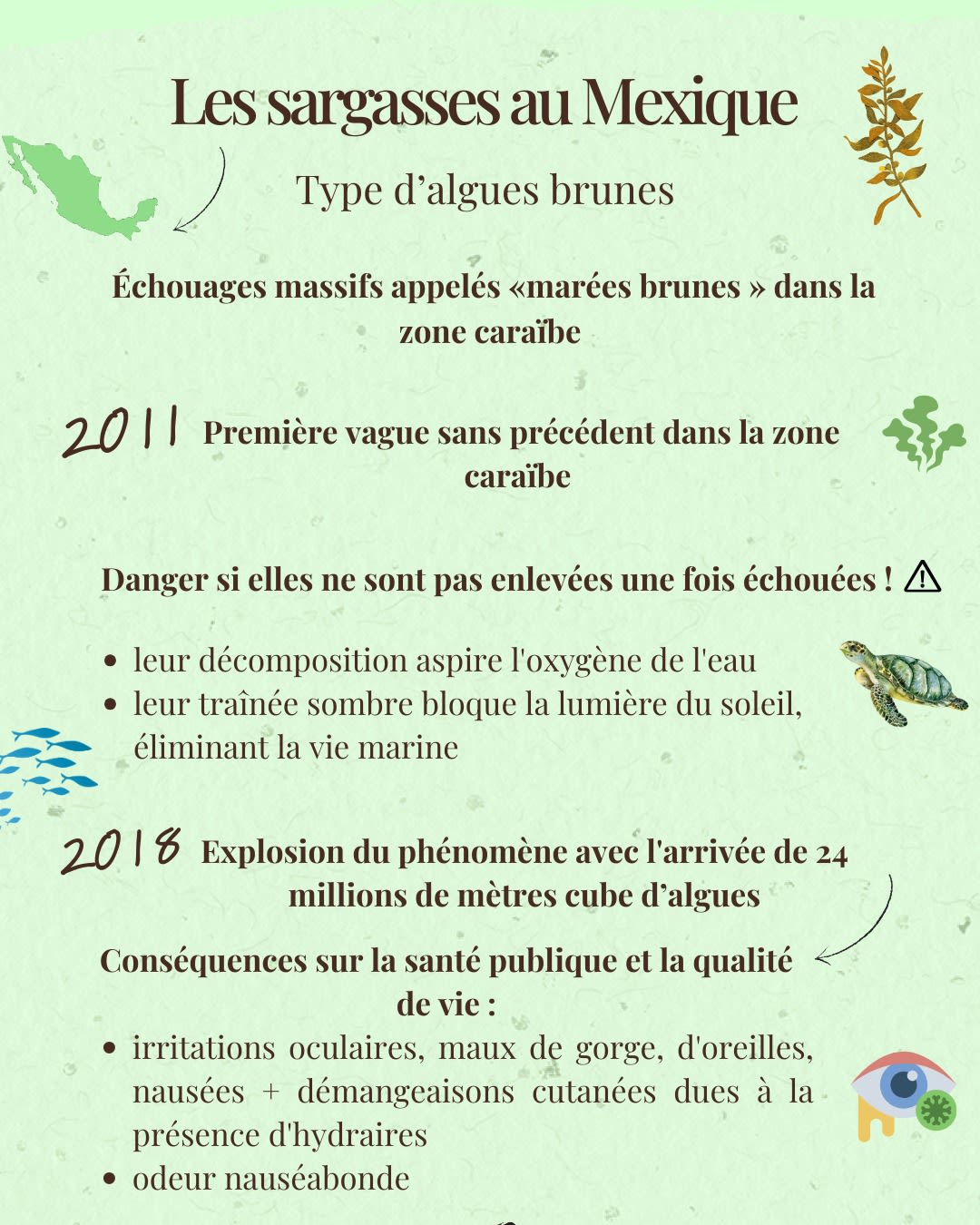

Littoraux mexicains en péril : quand le surtourisme entrave aussi l’information

Le Mexique est la première destination touristique d’Amérique latine. En 2023, le pays a accueilli plus de 42 millions de visiteurs. Attrayant pour ses plages paradisiaques et ses 35 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, il cache pourtant une réalité bien moins idyllique. L’expansion du tourisme de masse met en péril les littoraux mexicains et les journalistes qui tentent d’alerter sur ces destructions se heurtent à des obstacles grandissants.

Complexes hôteliers à Cancún Photo : DR

Complexes hôteliers à Cancún Photo : DR

À Cancún, l’un des symboles du tourisme de masse, la construction effrénée de complexes hôteliers a bouleversé l’équilibre naturel. Plus de 148 hôtels s’entassent sur la côte, bloquant la circulation de l’eau entre le lagon et la mer. L’eau du lagon stagne et devient propice à la prolifération d’espèces qui bouleversent son écosystème.

Les bases de données gouvernementales restent inaccessibles

Mazatlán, ville située dans la région de Sinaloa touchée par le surtourisme Photo : DR

Mazatlán, ville située dans la région de Sinaloa touchée par le surtourisme Photo : DR

Le problème ne se limite pas à Cancún. À Mazatlán, sur la côte pacifique, le développement immobilier progresse sans réel contrôle. Raquel Sapienza, journaliste environnementale et fondatrice du média Son Playas, alerte : "Les permis de construction continuent d’être accordés dans des zones où ils ne devraient pas l’être." Les plages disparaissent sous les fondations des nouvelles résidences de luxe, et les mangroves, essentielles à la protection du littoral, sont peu à peu détruites.

Les mangroves situées dans la lagune de Bacalar. Photo : Adrian Durando

Les mangroves situées dans la lagune de Bacalar. Photo : Adrian Durando

Face à cette situation alarmante, les journalistes environnementaux tentent de tirer la sonnette d’alarme. Mais leur travail est souvent entravé. Accès limité aux données, refus d’interview, autocensure… Autant d’obstacles qui rendent la couverture de ces sujets difficile, voire dangereuse. Evlyn Cervantes Silva, journaliste spécialisée dans les questions environnementales, pointe du doigt le manque de transparence des autorités : "Il y a énormément d’études scientifiques disponibles, mais les bases de données gouvernementales restent inaccessibles. Il y a de grands vides d’informations."

Territoires inaccessibles contrôlés par des groupes de crime organisé

Dans certaines régions, les journalistes doivent faire preuve d'une extrême prudence. À San Felipe, en Basse-Californie, ils évitent les autorités qui sont elles-mêmes surveillées par des trafiquants. Evlyn Cervantes Silva explique : "Nous sommes également confrontés à l'inaccessibilité de certains territoires, parce que le Mexique est un pays de plus en plus violent en termes de groupes de crime organisé. Et quand on parle de crime organisé, on parle de la présence de trafiquants qui, particulièrement dans ces questions de côtes, ont un contrôle du littoral." Ces groupes exploitent illégalement les ressources marines et contrôlent qui entre et qui sort de certaines zones, compliquant davantage le travail des journalistes.

Derrière ces blocages se cachent des intérêts économiques puissants. "Les grandes chaînes hôtelières ont des liens étroits avec le pouvoir politique, elles obtiennent des concessions pour construire en bord de mer et évitent les sanctions", rapporte Evlyn Cervantes Silva. Alejandro Castro, journaliste basé à Quintana Roo, témoigne également des pressions exercées par les promoteurs : "Nous sommes menacés de procès pour diffamation, et nos médias, qui dépendent de la publicité, subissent des pressions pour ne pas publier certaines enquêtes."

Face à ces menaces, de nombreux journalistes s'autocensurent pour se protéger. Raquel Sapienza témoigne : "Nous documentons de nombreux problèmes, mais quand nous voyons que le risque est très élevé, eh bien, nous préférons alors ne pas le documenter parce que notre sécurité, notre vie et celle de nos familles sont en danger." Bien que le Mexique dispose d'un cadre législatif censé protéger ses littoraux, son application reste défaillante. Evlyn Cervantes Silva dénonce cette inertie : "L'État favorise les investissements privés sans garantir la protection environnementale." Les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées, laissant le champ libre aux promoteurs et aux industries touristiques.

Des équipes collectent des sargasses sur la plage de Cancún, Quintana Roo. Photo : Evylin Online

Des équipes collectent des sargasses sur la plage de Cancún, Quintana Roo. Photo : Evylin Online

Infographie : Marilou Durando

Infographie : Marilou Durando

Pendant que les journalistes peinent à faire entendre leurs alertes, la situation continue de s’aggraver. La prolifération des sargasses sur les plages du Yucatán illustre la mauvaise gestion environnementale du tourisme. La biodiversité littorale recule chaque jour un peu plus, chassée par la surexploitation des ressources. Face à ces défis, Raquel Sapienza insiste sur l'importance de l'information : "Si les citoyens ne sont pas éduqués, dans cette mesure, ils ne réagiront pas pour la défense de leur environnement naturel et ils ne réagiront pas pour la défense de leurs journalistes environnementaux." Sans un accès plus transparent aux données et une meilleure protection des reporters, l'information restera sous l'emprise des intérêts économiques et politiques, laissant les littoraux mexicains se dégradent inexorablement dans l'indifférence.

Les géants de la boisson

assoiffent le Mexique

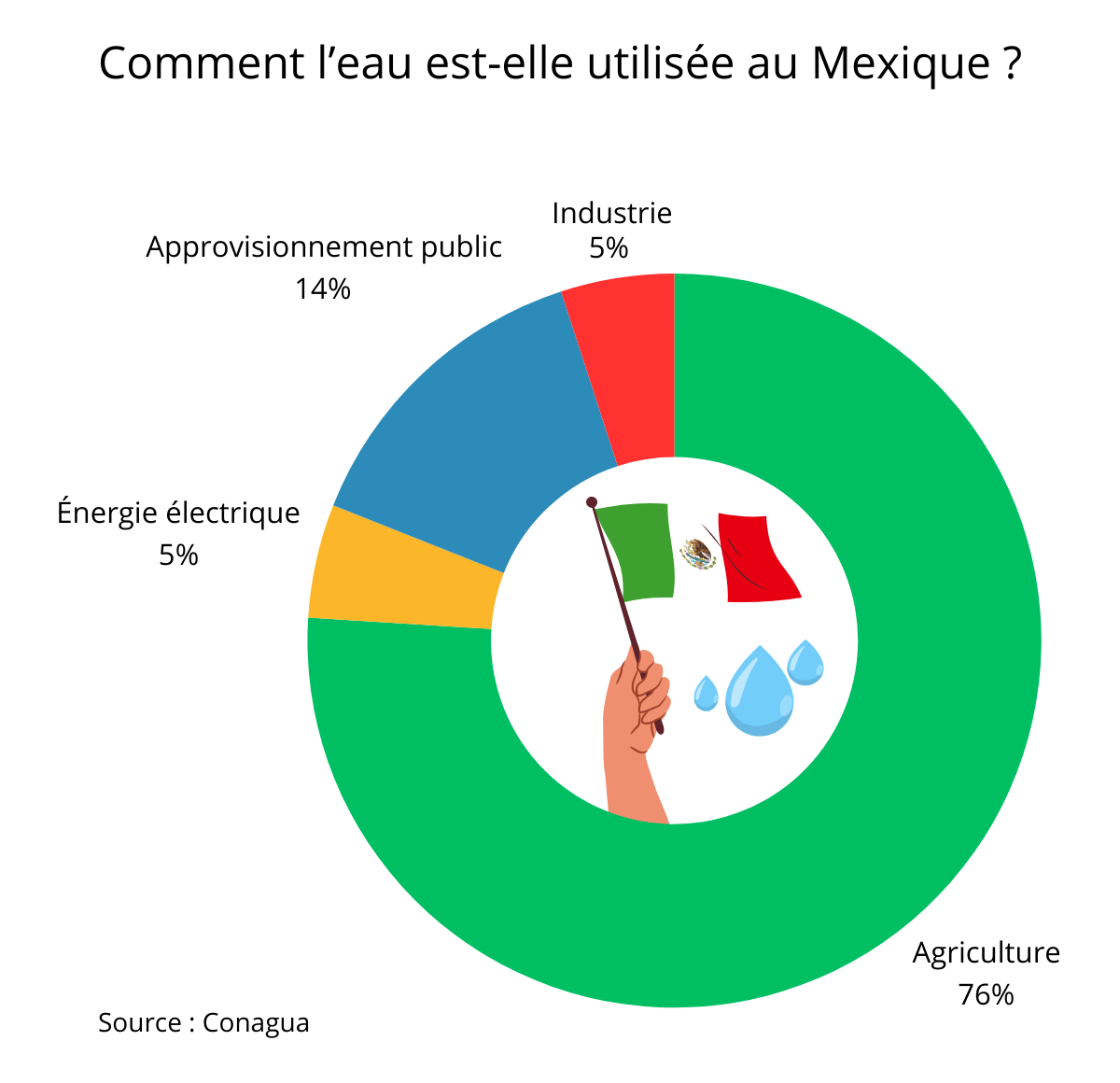

Coca-Cola, Danone, Nestlé, Heineken… Au Mexique, ces grandes marques de la boisson sont au cœur d’une bataille avec les populations locales. La faute à leur consommation excessive des ressources hydriques. La Commission nationale de l’eau est elle aussi pointée du doigt. Confronté à son climat aride, le pays fait face à des pénuries d’eau.

Le 22 mars 2021, symboliquement à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, l’organisation autochtone Pueblos Unidos atteint l’ un de ses objectifs. L’exploitation par Danone d’une de ses usines dans la région de Cholulteca, au sud du Mexique, est arrêtée. Près de 1,6 million de litres d’eau utilisé chaque jour par Danone, dont seulement 40% est utile pour ne produire que des boissons en bouteille (eau, soda), n'est plus pompé.

La victoire est de courte durée. Deux mois plus tard, Danone lance l’exploitation d’un nouveau gisement aquifère. Un gouffre de 50 mètres de diamètre sur 30 mètres de profondeur, à deux kilomètres d’une autre usine du groupe français, est creusé.

Malgré plusieurs grands mouvements de contestation, rien ne semble y faire selon l’un des responsables de l’organisation Pueblos Unidos : "Bien que l'entreprise [Danone] ait été attaquée, le problème des pillages et des pénuries d'eau persiste. Ce n'est qu'une petite partie du problème. La Conagua permet ce pillage constant par le biais de concessions illégales dans des zones où il y a un manque d'eau."

La mainmise de la Conagua sur l’eau

Au Mexique, depuis 1917, les ressources en eau sont une propriété de la Nation. Leur gestion est assurée par la Commission nationale de l’eau (Conagua), rattachée au Secrétariat de l’environnement et des ressources naturelles. L’organisme fédéral quantifie les ressources hydriques disponibles dans les nappes phréatiques. Et selon la loi, à partir du moment où il y a de la disponibilité dans les nappes phréatiques, la Conagua concède les ressources à des sociétés d’exploitation.

Bien que le Mexique ait une législation très complète sur les ressources hydriques, la loi est "mal construite" d’après Jade Latargère, chercheuse au Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA). "Elle donne quasiment tous les pouvoirs à la Conagua […] ce qui fait d’elle un juge et une partie", selon la chercheuse qui précise : "Les études des aquifères sont réalisées tous les trois ans."

Pour la spécialiste des conflits de l’eau, les relevés de la Conagua sont flous et présentent des anomalies. "Une année on vous dit que la nappe phréatique est surexploitée, et trois ans après il y a de nouveau de la disponibilité sans savoir pourquoi. C’est révélateur de la pression qu’exercent les grands industriels qui influent […] pour qu’on leur donne leur ressource."

L’agriculture, l’électricité ou encore l’industrie sont parmi les secteurs les pluLs énergivores en eau. Infographie : Nicolas Fontaine

L’agriculture, l’électricité ou encore l’industrie sont parmi les secteurs les pluLs énergivores en eau. Infographie : Nicolas Fontaine

"Des inégalités impressionnantes"

Le réseau d’eau mexicain est fragmenté. Il est divisé en captages – dispositifs de prélèvements de l’eau potable – chacun attribué par la Commission nationale de l’eau. Ce système de répartition des ressources hydriques est jugé inégal. En raison de leur capacité financière et de leur carnet de contacts assez fourni, les géants de la boisson comme Coca-Cola ou Danone sont avantagés. La libéralisation du marché de l’eau en 1992 leur a facilité l’achat des eaux nationales sous forme de concessions, et leur a permis de s’implanter durablement à partir de 1994.

"Au sein d’une même ville, Coca-Cola peut avoir plusieurs captages et d’autres quartiers de la municipalité moins, alors qu’ils comptent beaucoup plus d’habitants", constate Jade Latargère. "Il y a des inégalités impressionnantes."

Conséquences de ces disparités, des violences et des faits non routiniers parfois très intenses, allant de simples manifestations à des barrages routiers et la prise d’installations stratégiques, comme des usines de potabilisation. "Il y des conflits pratiquement tous les jours qui sont rapportés dans la presse", observe la chercheuse.

En 2022, la deuxième plus grande ville du pays, Monterrey, s’était retrouvée à sec sous 40 °C. L’ex-président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) avait appelé les usines de Coca-Cola et Heineken à réduire leurs extractions, car trop consommatrices aux vues des circonstances. Le brasseur néerlandais avait accepté de renoncer à 20% de l’eau qu’il pompait.

Changement de mentalité ou greenwashing ?

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et les entreprises de la boisson semblent avoir pris conscience de leur impact sur l’environnement. Certaines d’entre elles financent des campagnes de nettoyage et de reforestation. D’autres collaborent avec des associations, comme Isla Urbana, spécialisée dans la collecte des eaux de pluie.

Cette association à but non lucratif travaille pour "améliorer la situation des communautés qu’elles touchent", détaille Jesus Sotomayor, directeur de l’association civile. Au-delà d’accompagner les victimes des externalités négatives, Isla Urbana "encourage à utiliser l’eau de pluie dans leurs processus de production." L’objectif affiché, réduire l’utilisation des ressources hydriques provenant des bassins.

Mais au Mexique, le problème reste le même. Les Mexicains sont toujours les champions du monde de la consommation de soda. Ils boivent environ 160 litres de Coca-Cola par an, soit un peu moins d’une bouteille tous les deux jours. "Même si les localités sont touchées par l'industrie des boissons gazeuses, elles continuent à consommer des boissons gazeuses", remarque Jesus Sotomayor. "Dans les localités dispersées où nous travaillons, la consommation d'aliments biologiques et d'eau naturelle diminue et la consommation d'aliments transformés et de boissons gazeuses augmente."

Du côté des peuples autochtones, la méfiance reste élevée. La récente élection de Claudia Sheinbaum et la nomination du nouveau titulaire de la Conagua, Efrain Morales Lopez, n’ont pas suffi à faire renaître l’optimisme

"Un journalisme différent"

Que ce soit pour les défenseurs de l’environnement ou les résidents locaux, dénoncer l’extraction des ressources hydriques par les géants de la boisson n’est pas une chose simple.

Au contraire, pour tout journaliste mexicain, parler du pompage des ressources hydriques par l’industrie de la boisson, est anodin. Les articles de presse sur l’eau coulent à flot dans l’actualité, au point d’être « saturée », selon la chercheuse. "Il y a une grosse couverture médiatique de ces problèmes, surtout au travers des mobilisations sociales", étaye Jade Latargère.

Mais pour autant, la couverture médiatique n’a pas eu les effets escomptés. "Ce n’est plus très constructif, ni productif. Il y a une lassitude de ces nouvelles [alarmantes]." Pour la chercheuse du CEMCA, la communauté scientifique doit "éduquer" les médias pour faire "un journalisme différent". "Un journalisme qui ne soit plus seulement dans la dénonciation des faits graves mais qui montre la résilience de ces populations face à ces situations, qu’il y a des solutions collectives possibles."

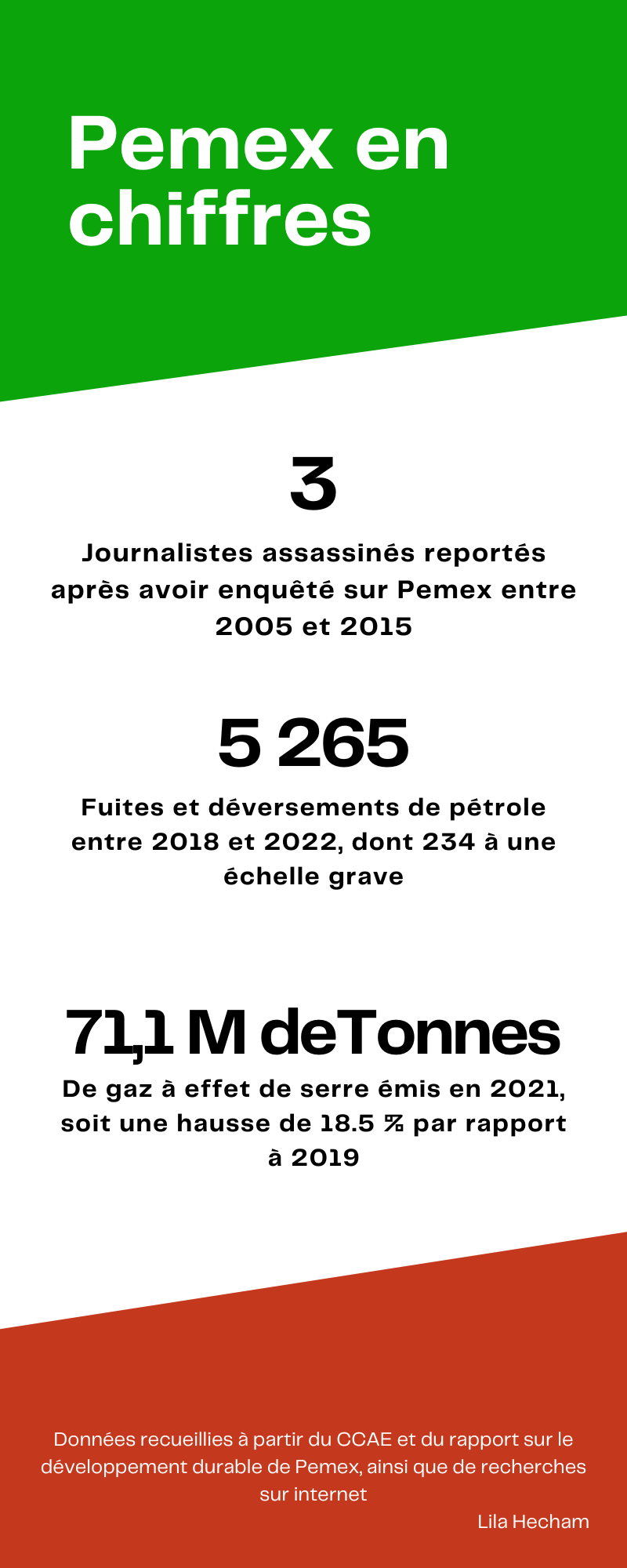

Petroleos Mexicanos : l’or noir qui salit la presse

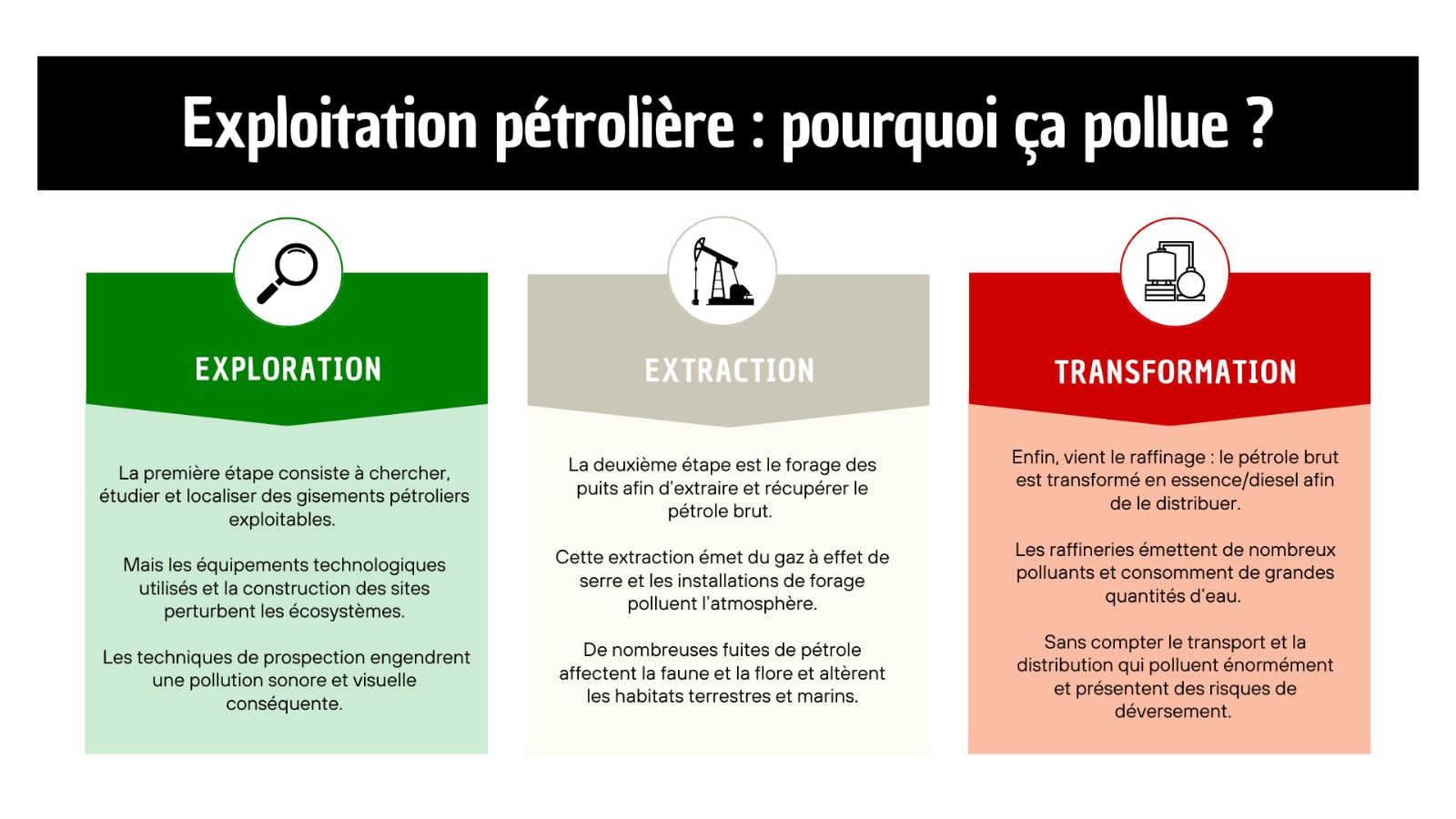

Petróleos Mexicanos (Pemex), l’entreprise nationale d’exploitation du pétrole mexicain est responsable de multiples pollutions environnementales au Mexique : marées noires, contaminations des sols, incendies, fuites et déversements divers, émissions de gaz à effet de serre… Pemex est dénoncée par les associations environnementales. Elle est pointée du doigt par les médias pour l’ampleur des dégâts environnementaux qu'elle produit mais aussi pour son manque de transparence et sa répression contre les journalistes.

Une transparence opaque !

D’après Patricia Ramirez, journaliste environnementale chez Causa Natura, le problème majeur avec Pemex, c’est sa transparence. Lorsque les journalistes contactent l’entreprise pour une interview ou des renseignements, leurs demandes sont acceptées, mais ils n’ont jamais de réponses. “Pemex à tendance à ignorer les journalistes et faire comme si la presse n’existait pas”, explique la femme. Des rapports d’activités sont à disposition sur le web, mais les chiffres transmis sont généralement erronés. Pour vérifier ces informations, Patricia Ramirez doit étudier les datas et interroger les locaux. Elle souligne : “Il s’agit d’une forme de mépris envers les journalistes.” Cela peut s’expliquer par une indifférence quasi générale du Mexique pour les questions environnementales mais aussi par le statut de Pemex : il s’agit d’une entreprise gouvernementale, financée et gérée par l'État. L'article 27 de la Constitution politique du Mexique établit que le pétrole est la propriété de la nation. Pemex peut agir comme bon lui semble, dans l’impunité et sans devoir de compte à personne. “Ils ne s’occupent pas de ce que font les journalistes, ils préfèrent détourner le regard des problèmes qu’ils causent”, précise Patricia Ramirez.

Pourtant, l’entreprise nationale présente une façade de communication claire et respectueuse de la déontologie journalistique comme de l’environnement. Le site web comporte une section spéciale "salle de presse" et dispose d'un portail où les citoyens peuvent poser des questions, à savoir la "plateforme nationale de transparence". En 2020, la compagnie pétrolière publie un rapport sur le développement durable. Il présente diverses mesures adoptées contre la corruption. Entre code d’éthique et code de conduite, 18,235 travailleurs auraient été formés et sensibilisés. “Pemex, comme toute autre entité publique, est tenue par la loi sur la transparence de fournir des données sur demande”, explique AL (AL/témoignage anonymisé), ancienne salariée aux ressources humaines de Pemex pendant 20 ans. Selon le même rapport, l'entreprise aurait atteint 100 % de conformité dans l'Indice mondial de Transparence. Mais en vérité, ces mesures servent de “caution d'honnêteté” pour éviter les reproches.

Infographie : Lila Hecham

Infographie : Lila Hecham

Informer sans céder : la protection des sources

Le 3 décembre 2002, Daniel Moreno, journaliste et directeur du quotidien El Universal, est convoqué par la justice fédérale afin de dévoiler les sources d’un article publié le 16 juin 2002. L'article en question traite d'un scandale de corruption au sein de la compagnie pétrolière. Après que le journaliste ait refusé de divulguer ses sources, les autorités ont lancé une enquête précisant que certaines informations de l'article, classées secrètes, n'avaient pu être obtenues que grâce à des fuites non autorisées. Le procureur général a précisé que l’objectif n’était pas de s’en prendre aux journalistes, mais de sanctionner les fonctionnaires responsables de la divulgation d’informations classées secrètes par la loi. Daniel Moreno et six autres journalistes convoqués ont alors saisi la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui a rappelé que "comme les médecins ou les avocats, c'est un devoir professionnel et une obligation pour un journaliste de refuser de révéler ses sources". Il avait été souligné que la répétition de ces citations à comparaître "s'étaient convertie en un exercice d'intimidation".

Ces cas de pressions contre les journalistes afin de dévoiler leurs sources sont toujours d’actualité, en dépit des chartes déontologiques internationales. Pour les employés de Pemex à l’origine des divulgations, les risques sont trop importants, le sujet reste tabou. Concernant ces dangers qu’encourent les travailleurs de Pemex à parler à la presse, AL, ne répond pas aux questions, elle s’en tient à sa clause de confidentialité. Patricia Ramirez, journaliste environnementale chez Causa Natura, a pourtant réussi à recueillir de nombreux témoignages d’employés de Pemex et d’habitants des régions de Veracruz et Tabasco, victimes de fuites de pétrole.

Elle témoigne :

Régulièrement, des professionnels de l’information se voient attaqués, menacés et intimidés dès lors qu’ils s'intéressent aux scandales de la compagnie pétrolière. Les pressions ne sont pas exercées directement par Pemex mais par d’autres forces : la police, les narcotrafiquants ou de simples particuliers. Par exemple, en 2016, quatre journalistes basés dans les États de Tabasco, Quintana Roo et Michoacán ont reçu des menaces de mort après avoir couvert des sujets liés à la corruption et au crime organisé dans ces régions. Ces menaces visaient à les contraindre au silence et à les dissuader de poursuivre leurs investigations.

RIG MEXIQUE 2025

Du 17.03.2025 au 21.03.2025

Rédaction : Tiphaine Bernard, Victor Delfouilloux, Marilou Durando, Nicolas Fontaine, Valentine Foureau & Lila Hecham

Encadrant : Jacques Araszkiewiez

Remerciements : Mathieu Tourliere, Arthur Romeu, Ricardo Hernández Ruiz, Nubia Nieto, Carlos Samayoa, Silvia Cabello, Julien Delacourt, Marianne Gantier, Isabella Ramirez, Dulce Olvera, Balbina Flores, Raquel Sapienza, Evlyn Cervantes Silva, Alejandro Castro, Jade Latargère, A.L., Jesus Sotomayor, Patricia Ramirez.